日本HPが実践する、ユーザー伴走型のビジネス開発サポートとは?

2021.05.27

2021.05.27

昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大は、印刷ビジネスにも大きな影響を与えている。

特に商業印刷分野においては、時短営業や休業により店舗誘導のチラシやイベントの中止による関連印刷物が消失するなど多くの企業が経営に大きな打撃を受けており、事業を立て直すために、ビジネスモデルの転換や新たなビジネスの創出を迫られているのではないだろうか。

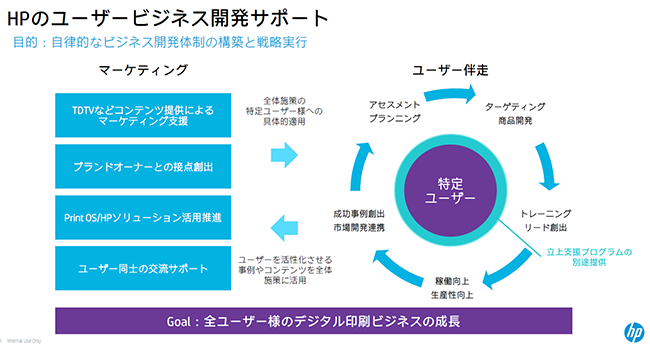

長年デジタル印刷機を製造・販売している株式会社日本HPでは、兼ねてよりHPデジタル印刷機導入企業に対してビジネス開発のサポートを行ってきた。そして、今後そのニーズがさらに高まることを見据え、今年からビジネス開発チームを部署として発足させた。彼らが行うのは、新規ユーザーのビジネス立ち上げをサポートする「立ち上げ支援プログラム」の提供や、「HP PrintOSx」の活用によるオートメーションの実現、ユーザー間のネットワーク構築促進など、導入したHPデジタル印刷機で各ユーザーがビジネスを成功させるために必要となるサポートだ。

今回から2回にわたり、デジタルプレス事業本部 ビジネス開発部 部長の田口兼多氏とマネージャーの仲田周平氏に、HPが推進するビジネス開発サポートについて聞き、その本質を紐解いていく。

田口 ビジネス開発部としては2つの側面があります。ひとつは直接お客様のビジネス開発サポート(立上げ支援)をすることであり、もうひとつはデジタル印刷市場そのものを作りだしていくこと(ブランド、ソリューションの立上げ - 例えばセキュリティ・ブランドプロテクション市場など)です。「お客様の成功がHPの成功である」という考え方が根底にあり、お客様にデジタル印刷機を導入いただいても、その後デジタル印刷機を活用したビジネスが立ち上がらないとお互いにとって望ましい状況にはなりません。そのため、デジタル印刷機を導入いただいてすぐのタイミング、つまり立ち上げの時点から、我々ビジネス開発部がお客様に関わらせて頂いています。また、デジタル印刷市場の創出は、デジタル印刷でアドレスできる市場そのものを大きくする活動であり、こちらは主に先進的なユーザーと協力しながら未開拓分野にチャレンジしています。

仲田 お客様によってデジタル印刷機導入の背景や理由は異なります。現在のオフセット印刷業務をデジタル印刷に置き換える目的で導入されるお客様については、HP Indigoデジタル印刷機の操作やオペレーションに関する事柄をサポートし、その後は我々ビジネス開発部のサポートがなくとも順調に稼働されるケースが多いです。

しかし、ほとんどのお客様は、生産機としてのデジタル印刷機の活用や、それに関連するビジネス開発は初めてです。さらに、そこで求められるのは、これまでと全く違う仕事の獲得や生産および出荷の体制構築など、HP Indigoを活用する上で必要な「ソフトスキル」であり、これまで“印刷機”というハードウェアの扱いが中心だったお客様にとって、異分野のスキルになります。

そのため、デジタル印刷を活用したビジネスの立ち上げをHPが伴走してサポートすることが必要だと考えています。

デジタルプレス事業本部 ビジネス開発部 マネージャー 仲田周平氏

仲田 はい。ビジネス開発サポートでは印刷機の操作より、お客様がデジタル印刷を活用して立ち上げる新たなビジネスや、それを立ち上げる上で必要不可欠なノウハウなどにフォーカスをして、お客様自身の成長と自立、HPとのエンゲージメントを高めることを目指しています。

弊社もデジタル印刷事業を20年以上グローバルで展開して、さまざまなノウハウを蓄積しました。それらを踏まえて、お客様のニーズをきちんと捉えつつ、ビジネス開発をサポートする各種プログラムを提供しています。

仲田 はい、事業戦略は各社各様ですし、お客様によってはWeb基軸のビジネスで営業スタッフが0名という会社もありますので、初回にお客様の状況をヒアリングして具体的なプログラムを組み立てます。

例えば、デジタル印刷を活用した新規ビジネスのプランが策定できていないお客様であれば、それを立案するところからサポートしますし、商材やサービスのアイデアを求められれば、弊社で保有しているノウハウなどを共有します。

お客様の課題に対して何かを提案して終わり、というタイプのコンサルティングではなく、我々ビジネス開発部がお客様に伴走するかたちで寄り添い、時にはお客様の社内にも深く入り込み、お客様と共にビジネスを推進していくという点が大きな特徴です。

これらの活動を通じて、お客様のデジタル印刷ビジネスを成功に導くことが、我々ビジネス開発部のゴールです。

仲田 営業部の対象は、現在デジタル印刷機の購入を検討してくださっている企業様になります。一方で、ビジネス開発部が活動の対象とするのは、弊社のデジタル印刷機を導入いただいたお客様(ユーザー企業)です。営業が営業活動の一環として、我々ビジネス開発部の活動内容をお伝えすることもありますが、役割分担としては上述の通りです。

仲田 弊社のデジタル印刷機は、POD機と比べると高価です。そのため、お客様も最後の最後で購入の意思決定で迷いが出る。その際、導入後には我々ビジネス開発部がサポートし、立ち上げ支援プログラムが提供されると知ることで、お客様の不安が解消されることもあるようです。

仲田 顕著にビジネスが拡大した例としては、HP Indigoの「ビビッドインキ」を活用した、合同会社いこい様の事例があります。いこい様は同人誌業界をメインにビジネスを展開されており、この業界特有のニーズである「RGBの色域再現」について、高いレベルを追求し試行錯誤されていました。

そこで、当時丁度そのタイミングで全世界へリリースされた「ビビットインキ」を紹介して、トライアルしていただいた結果、ビビッドインキが表現する非常に鮮やかな色再現と広範な色域に大変満足され、HP Indigoデジタル印刷機の印刷量が急加速していきました。

「RGBの色域再現」において彼らの考える理想と現実の間に存在した高いハードルを超えたこのケースは、とても大きな成功事例です。その後、いこい様のビジネスは飛躍的な成長を続けています。

合同会社いこいが制作したクリアファイル

もう1つは、株式会社イースト朝日様の事例です。イースト朝日様はデジタル印刷ビジネスの拡大を検討して「Web to Print」サービスの開発を模索されていました。システム開発会社とも連携してプロジェクトを進めていましたが、イースト朝日様が思い描くシステムの開発には莫大な費用がかかるという壁にぶつかり、プロジェクトが頓挫しかけていました。

そんな時、本記事の後編でご紹介する「HP PrintOSx」の存在を担当者の方が知り、ウェブサイトと「HP PrintOSx」との自動連携機能について我々の方でお伝えすると、開発が一気に進みました。現在ではすでにサービス化され、実績も出ています。

新規導入のお客様だけではなく、長年 HP Indigoデジタル印刷機をお使いのユーザーさまに対して、ビジネス開発サポートを提供することもあります。あるお客様では、新機種に入れ替えをされたタイミングで、次世代を担う若いリーダー層が中心となり、次世代プロジェクトを発足されました。ゼロからプロジェクトを立ち上げて、HPからアイデアやノウハウなどソフトスキルを提供して、実際に動いていただく。そして仮に1度やってダメでも、もう1度PDCAを回して先に進めるようサポートしています。

このお客様では新規事業進捗会議の場があるのですが、私も昨年は必ず参加して進捗や課題を確認していました。

仲田 まず「経営者に意志」があること。これは大前提です。

そして、それ以上に重要かもしれないのが、経営者の下にいる「リーダー」の存在です。

デジタル印刷や関連するビジネスモデルにポジティブで、新規ビジネス立上げに対して情熱を持ち、営業や製造のみならず会社内で影響力がある。

そのようなリーダーが経営層に直接レポートする形で相互に同期しながら推進すると成功しやすいですね。

田口 規模が比較的小さい企業であれば、経営者が実際に旗を振って推進することもあります。しかし、規模が中堅以上の企業ですと、経営者がそこまで関与するのは難しいかも知れません。

そうなると、経営者はあくまでスポンサー。リーダーに委譲するのが現実的でしょう。

デジタルプレス事業本部 ビジネス開発部 部長 田口兼多氏

仲田 既存のオフセット印刷ビジネスまで含めると、デジタル印刷は自社の売り上げに占める割合がなかなか大きくなりにくい。ビジネスインパクトから考えて、経営者はデジタル印刷ビジネスの細かなマネジメントまで手が回らない。

そのため、任されたリーダーが責任を持ってデジタル印刷の推進を継続できるかどうかが鍵を握ります。

田口 リーダーとして、自社のエースをアサインできるかもポイントですね。

仲田 「部門間連携」が求められます。オフセット印刷ビジネスは比較的リードタイムが長く、その中で工程別分業制を敷いて進めてきました。

しかし、デジタル印刷ビジネスのポイントの1つは短納期です。版を使用しない分、リードタイムを短くできる点が、印刷会社の顧客にとってメリットにつながります。短納期を実現するには、営業などビジネスサイドのスタッフであっても、受注プロセスはもちろん、製造工程の上流から下流まで全て理解しておく必要があります。リーダーが中心になって、簡易にかつ活発にコミュニケーションを取れる仕組みを整え、あらゆる情報を組織の垣根を超えて共有できるようにすることが重要です。誰もが主体的に発信・共有・ノウハウ化していく基盤ができると成長が加速します。

もう一つは「チャレンジ文化」です。デジタル印刷を活用することで、プロトタイプをすぐに試作できることは印刷会社にとって大きな武器になります。それをお客様(エンドユーザー)に提案して課題を探る。もちろん、その提案が受け入れられないこともありますが、それでもめげずに再度試作に取り組む姿勢が重要です。また、このようなチャレンジを会社として推奨することで、多様なアイデアをどんどん発現させていくことができます。

デジタル印刷はスピードやカスタマイズなどの無版の強みを活かしてブランドに価値提供をし、複数のジョブを集約し標準化された流れで処理をすることで収益を上げるビジネスモデルです。自社内で試作して提案し全工程を内製化する、そしてそこで得たノウハウを自社内に蓄積していかに有効に活用できるかがポイントです。

あるお客様は、自社では設備的にできない仕事もまずは受注しパートナーで生産をしつつ、その過程で情報を整理して、どうやったら効率良く作れるのか、間違いが起きるポイントはどこなのかという情報を蓄積し、やがて自分たちで設備を買えば、優位性をもって実現できるという道筋を発見しました。

このようなビジネス構築の仕方、ノウハウのため方が自社の強みを構築する上で大切になります。

仲田 既存のアナログ印刷と同じ尺度で物事を考えてしまうと、なかなか思い通りに進まないケースがあります。

デジタル印刷の提案を積極的に進めても、従来のオフセット印刷と全く同じ仕上がりをお客様に求められると、なかなか提案がうまく進みません。このような経験をし続けると、会社としてデジタル印刷を推し進める力がすごく弱まってしまいます。

こうしたお客様に対しては、私からデジタル印刷の有効な使い方を再提案し、その会社の強みを生かした使い方は何かを探っていくことで、道が開けることもあります。

導入直後は思うように稼働しなくても、デジタル印刷の特性を知り、売り方や使い方をマスターすることで、デジタル印刷ビジネスが軌道に乗るケースも実際に体験しています。

田口 変化することに抵抗を持ってしまうケースもあります。これは良いとか悪いとかの問題ではなく、とにかく変化したくないと。

そもそも人間は変化することに抵抗を持ちやすいですが、これがお客様だけでなく、エンドユーザー(印刷発注者)もその感覚のままだと、営業がもう売りたくないとなってしまいます。

仲田 ビジネス開発サポートで常に心掛けていることは、お客様が「自走」できるようサポートすることです。先ほど、HPのビジネス開発はお客様と共に「伴走」するスタイルだとお伝えしましたが、これは何から何までHPがやるわけではないことも意味します。

だから「実践するのはお客様ご自身ですよ」という話は最初に必ず伝え、経営層、そしてリーダー層の方々とコンセンサスを取ります。

田口 上手くコンセンサスが取れず、「何かHPがやるらしいよ」となっているようでは、経験上うまくいかないことがほとんどです。最初に、お客様に対してHPビジネス開発サポートの意義を伝えて、前向きな姿勢になっていただけるように心掛けています。

仲田 お客様に自走していただくという点では、もう1つ仕組みがあります。それが、「Dscoop」というHPデジタル印刷機のユーザーコミュニティの存在です。

Dscoopは、HPデジタル印刷機のユーザーが主となって運営するコミュニティで、HPはメインスポンサーとして関わっています。活動範囲は、各国での活動はもちろん、アジアやヨーロッパなどの各地域、グローバルの総合カンファレンスも年1回アメリカで開催しています(現在はリモート開催にて活動を継続中)。参加費も決して安くないにもかかわらず、全世界から数千人が集まります。

仲田 「ビジネスの成功」に焦点を当てているのが理由の1つだと思います。メーカー主催の展示会だと印刷機の紹介が主になることが多いです。しかし、Dscoopのカンファレンスは、印刷会社がデジタル印刷ビジネスを成功させるために必要な要素だけが詰まっており、他国の印刷会社がどのようなビジネスを展開しているかも明確にわかります。

最新のデジタル印刷ビジネスについて関心があり、感度が高いユーザーが集まりますので熱気もあります。先進的な考えを持ち、チャレンジ精神が旺盛なユーザーが集まっていますね。

実は、私も以前は印刷会社に勤めていて、HP Indigoのユーザーでした。ユーザーとしてDscoopの価値を体験しており、Dscoopが開催される際には「ぜひ行かせて欲しい」と社内で毎回手を挙げていました。

田口 私も米国で行われるDscoopの年次総会に何度か参加しましたが、その迫力と熱量に圧倒されました。加工機、ソフトウェア、製紙会社などのソリューションパートナーが数多く集まっていて、さながら展示会のようですし、セッションも充実していて、オペレーターや製造マネージャー向けの技術セッションや、経営者向けのビジネスセッションなどバラエティーに富んだコンテンツが提供されています。

仲田 Dscoopの最大の魅力と言っても過言ではないのが、ユーザー企業同士のネットワーキングです。他国の印刷会社を知るだけでなく、例えばヨーロッパの印刷会社が日本で協業できる印刷会社を探していて、Dscoopを通じてパートナー企業を見つけることもあります。

仲田 Dscoopはあくまでユーザー同士がコミュニティを形成して、切磋琢磨する場です。HPはメインスポンサーという立ち位置で、ユーザー企業が自主的に運営する方針を取っています。

仲田 現在、日本の印刷ビジネス市場は縮小が続いています。その中で、印刷会社が生き残るには、自社サービスの強みを磨き続けることが重要です。

その強みは、スピードや品質かもしれませんし、商材の独自性かもしれません。しかし、いずれにしても、デジタル前提で物事が進む時代に、デジタルツールの有効活用で事業推進を効率化していくことは必要不可欠でしょう。ビジネス開発では後編でご紹介する「HP PrintOSx」に関するトレーニングメニューを充実させて、お客様の営業・生産両面でのデジタルシフトの加速にも貢献していきたいと考えています。お客様のデジタル印刷ビジネスの成功に向けて、これからも伴走型のサポートを続けます。

そして、HP Indigoデジタル印刷機を活用することで拡がる印刷ビジネスの可能性や方向性を示して、印刷産業で働く方が仕事を楽しみ未来に希望を持てるようにしたいです。これは、HPが全世界で掲げるコンセプトですが、かつて印刷会社で働いていた私自身も強く願っています。

(後編に続く)

DscoopはHP IndigoをはじめとしたHP デジタル印刷機をお使いのお客様のコミュニティです。

年に数回イベント(工場見学、勉強会など)が行われ、パートナーシップを組み今後のビジネスの展開に生かして行くことを目的としています。

HPサービスに関してご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

また、みなさまからいただくご質問はよくあるご質問(FAQ)として掲載しております。

HPサービスご購入前の保証内容やサービス内容のお問い合わせ

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始 を除く)