3DCADを現場で活用。

活躍の場を広げるHPモバイルワークステーション

設計、デザイン、AIなど、幅広い業種で導入されているモバイルワークステーション。

今回は、製造業の3DCAD立ち上げ支援で知られるデジプロ研の太田氏(https://www.dp-lab.jp/)をはじめとしたAUG-JPのスタッフの皆さんに、HP ZBook シリーズの新モデルを試用いただき、業務の中でどのように活かしていけるかレビューしていただいた。試用後に行われたインタビューと共に今回の新モデルをご紹介しようと思う。

AUG-JP

Autodesk製品のユーザーで構成された独立したコミュニティ。ユーザー同士の助け合いの環境を提供し、ウエブサイト、コミュニティ(SNS)などを運営している。協賛企業と協力しながら、全国各地でユーザー参加型の「学びと交流」を目的としたイベントを開催。コミュニティ(SNS)登録者の有志で開催される勉強会のサポートも実施している。今回のレビューでは同団体に所属するデジプロ研の太田氏、芳賀氏らに参加をいただき、テストを実施している。

3DCADを現場へ持ち出す時代

これまでもHPワークステーションを使い続けてきたデジプロ研。太田氏はこれから3次元設計を起ち上げようとしている企業に、設計者目線で3DCAD導入を進めていく伴走型のスタイルで、ハードウェアの進化とともにそれぞれのケースに最適なワークステーションを選択してきた経緯がある。

「私が設計者だった5、6年前まではデスクトップ型のワークステーションが主流で、3DCADを動かすようなスペックをもったモバイルワークステーションは存在しなかったのですが、ここ数年はモバイルワークステーションでも動作するモデルが増えてきました。最近では、プロセッサーもインテルだけではなく、AMDも選べるようになり、製造系の3DCAD用ハードウェアはもはやモバイルワークステーションから選択するのが常識となっています」と太田氏は語る。

モバイルワークステーションが活躍するシーンについては様々だが、デスクトップ型のワークステーションが主流の時代はノートPCを現場へ持ち込んだとしても、3DCADの負荷が高すぎて、レスポンスが非常に遅くなることが多かった。つまり、当時のノートPCでは、建築・土木・製造の各分野で使う3DCADを現場で活用するためにはパフォーマンスが不足していたのだ。

「デスクトップ型のワークステーションが常識だった5,6年前、モバイルワークステーションが常識になった数年前、そこから今は次の進化が見えてきました。モバイルワークステーションとして定番の15.6インチはさらに小さくなって、14インチサイズでこれまでと同様の仕事ができるようになったことを実感しました。」(太田氏)。

それぞれの特長を把握した使い分けが肝心

時代を牽引してきたデジプロ研に、今回はHP ZBook Firefly 14 inch G10(以下、Firefly)とHP ZBook Power 15.6 inch G10(以下、Power)をレビューしていただいた。 「両モデルの画面サイズの差は約1.5インチですが、その差以上に役割は大きく変わると考えています。モバイルワークステーションらしい、モビリティを活かすスタイルを考えればFireflyがおすすめです。一方で物理的に画面やボディが大きいPowerモデルはパフォーマンス重視というケースで強みを持ちます」と太田氏は解説する。

両モデルとも3DCADがストレスなく動作するが、Powerはエントリーからミッドレンジクラスのデスクトップ型ワークステーション並みのパフォーマンスが期待できる。

「Fireflyでも、よほど大きなデータを使わない限り、ストレスなく動作しますから、用途や移動の有無によって使い分けるのが肝心です」と太田氏は、用途に合わせたモデル選択の重要性をアピールする。

「設計者はモバイルモニターにつないで現地や現場の狭いスペースで説明といった使い方も多いですが、そうした場合はやはり14インチのFirefly が有利です。

飛行機や新幹線、タクシーやカフェでも準備ができるのは魅力です。

16:10で縦に広い画面は14インチの小ささを感じさせません。

一方、Powerは、CADを使いながらパワポも動かしながら画面共有をするようなWeb会議が長時間になる場合や、シミュレーションやレンダリングでより高性能な機種を求める際にも、GPUの選択肢も多く最適です。」と太田氏は言葉を続ける。

実際の現場でも狙い通りのパフォーマンスを発揮

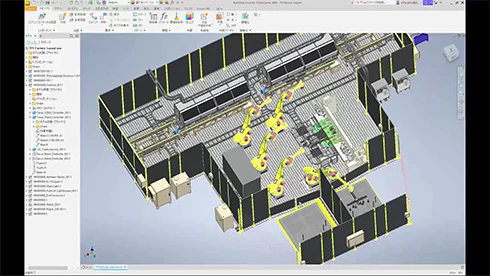

それではここで、実際の利用シーンを想定した検証の一部を紹介していただこう。最初に用意していただいたのは3DCAD上に8,000点以上のパーツで構成された生産ラインのモデルだ。

実際にPowerを大画面に繋いで操作していただいても、

問題なくすぐにソフトは動いた

生産ラインのモデルを

動かしている様子

「これだけの数のパーツを動かしてもストレスなく描画できている点にまず驚きました。実は、このモデルはスムーズに動作するということだけでなく、形状を編集した後にすばやく全体が更新されることが非常に重要です。

さらに、計算時間のかかる干渉解析がスムーズに動作すれば、ミスを防いで、より性能の高い装置を短期間で立ち上げることができます。」と太田氏は解説する。

例えば、ロボットや既存の設備との接続部分の干渉が事前に明確に分かるので、ミスのない設計ができる可能性は大きく向上する。

最近では設計者のみならず、現場で組立をおこなうメンバーも3DCADを見ながら作業するケースが増えているという。

太田氏は「そんな時に、こうした高性能なモバイルワークステーションがあれば、どこでも正確でスムーズな設置が可能になります」と語る。

他にも建築設計用の3DCADでも同じようなことがいえる。

「例えば居住空間の高さがどれくらいあるのか、設計通りであるかといった情報が必要な場合、パソコンの画面を見ながら点を結んで距離を測定すれば、今どこを測っているのか、実際の長さはどんな値なのかといった情報がすぐに共有できます」と芳賀氏は解説する。ほかにも3DCADにしかできない、建物の断面を切って確認するといったことも、モバイルワークステーションがあればスムーズに実現可能だ。

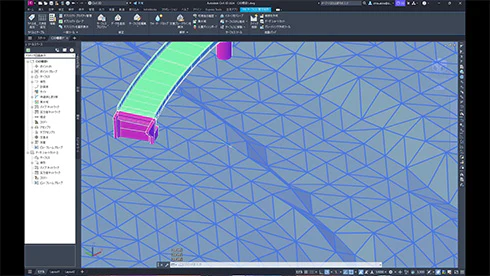

工事用の5mメッシュデータを

動かしている様子

また、モバイルワークステーションのパフォーマンスが高くなれば、これまでは到底無理だった点群データを現場で活用するといったこともいよいよ現実味を帯びてくる。「例えば、大規模工事用の5mメッシュデータを500×300mで読み込ませてみましたが、実にスムーズに動作しています。実際の土木現場は広大ですから、地形の凹凸が非常に分かりづらいという特長があります。これまでは図面データを何枚も持ち込んで1枚ずつ確認していましたが、モバイルワークステーションがあればリアルタイムに自分の位置と形状が把握できます」と語る担当者。レビューではFireflyを使ったが、さらに大きな現場で使いたいならPowerで対応できる。点群データのリアルタイム活用は実現可能な時代にきているといえる。

HPのサービスをフル活用して最適なモデルを導入

「今回、Powerはインテルのみ、Fireflyはインテル、AMDの各プロセッサーを搭載したモデルを試しましたが、それぞれに特徴があり、職種や業種によって使い分けることで、最大限のパフォーマンスが得られると感じました。建築・土木・製造といった分野や仕事の仕方によって、ソフトウェア環境や必要となるスペックも変わってくるため、単純にどれが最適なのかは言及しづらい面があります。導入の際には事前にHPに相談してみるのもひとつの方法だと思います」と太田氏は語る。

HPのオンラインストアにアクセスすれば、すべてのモデルの価格や選択できるスペックを確認できるだけなく、購入相談のためのコールセンターにアクセスすれば、任意の方法で専任スタッフとディスカッションしながら最適なモデルを選ぶことが可能だ。

また、業務の中で急遽モバイルワークステーションが必要なるようなケースでは、最短6営業日となる短納期モデルも用意している。急ぎの案件があっても対応が可能なので、あきらめずにまずは相談してみるのもおすすめだ。

「今回実施したレビューでは、Fireflyモデルが特に健闘していたように感じました。個人的にも特にこのサイズ感が好みで、すべての業務がこのサイズのモバイルワークステーションでこなせればうれしいと思っています。現状でも十分なパフォーマンスが得られることが今回の検証で分かったので、あとはみなさんの環境に合わせて最適なモデルを選んでいただき、業務の中で存分に魅力を引き出していただければと思います。疑問や事例を聞きたいときには、様々な業種のユーザーが集まるAUG-JPのワークショップや勉強会でリアルな情報を得るのもおすすめです」と最後に太田氏は語ってくれた。モバイルワークステーションに興味がある方は、本記事とAUG-JPの動画も参考にしつつ、最適なモデルを導入していただきたい。

モバイルワークステーションって実際どうなの?ユーザーインタビュー

HPより短納期モデルのご紹介

今回、短納期でお届けできる3モデルが新たに登場しました。

高いスペックを備えたモバイルワークステーションが、コールセンターなら最短6営業日でお手元にお届けが可能です。

お電話でのお問い合わせ・ご購入は、

HP Directplusコールセンター(0120-830-130)、

または担当営業までご連絡ください。

また、製品はHP公式オンラインストアでもお買い求め頂くことも可能ですので、是非ご覧ください。