2020.07.06

アフターデジタル時代を担う印刷会社へ ~女性たちの挑戦~

2019年に話題になった「アフターデジタル」(日経BP社出版)の中で紹介される数々の中国企業のデジタルとリアルをミックスさせた上手な顧客理解方法とは?アフターデジタル時代にビジネスの戦い方はどう変わるのか?そして、この時代に印刷会社はどう向き合うべきか?前半は宮坂氏によるアフターデジタル解説セッション、後半はこれからの印刷業界を担う2人の女性を「アフターデジタル実践塾」の特別受講生として迎え、公開スクール形式で課題と解決策を探っていく。混沌とする世の中で道しるべを見つけ出せるか。2部制90分のオンラインライブをダイジェストした。

「アフターデジタル」徹底解説

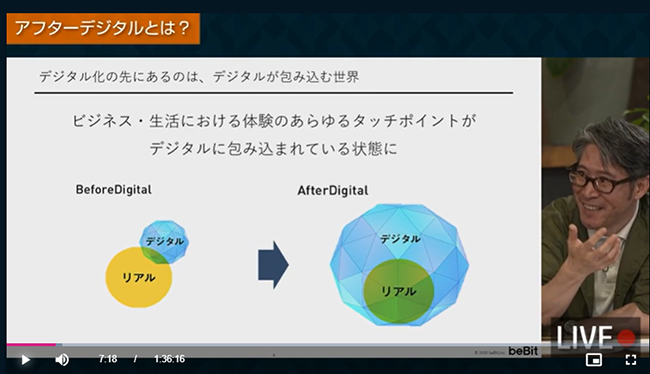

平均的な日本人が一日にどれくらいスマホを利用しているか想像がつくだろうか。宮坂氏によると、スマホを見る回数は一日平均150回、一日の利用時間は3時間にも及ぶという。このように、スマホを軸にあらゆるリアルがデジタルで包み込まれた世界が「アフターデジタル」の定義だ。数年前までは、リアルな世界が時々デジタルとつながろうとしていた「ビフォーデジタル」時代だった。今や、リアル店舗で商品を選びながら、スマホを片手に、価格やレビューなどのデジタル情報を検索する光景は珍しいものではない。デジタルタッチポイントだけではなく、ビジネスや生活におけるリアル体験を含めたあらゆるタッチポイントがデジタルによって包含されていく状態だ。

「世の中がデジタル化したことにより、産業構造のパワーバランスの変化が起きている」と宮坂氏はいう。最も強いのは、顧客をより知る決済プラットフォーマーであり、純粋なメーカーはサービサーよりも弱い立場となった。まさにヒエラルキーの逆転現象が起きているのだ。OMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインの融合)は、成功企業に共通する思考方法で、顧客視点でオンラインとオフラインを一体として捉え、オンライン的な戦いをオフラインにも適用するという。また、中国の先進事例が紹介された。フーマーは、アリババの運営する「デジタル×顧客体験」を提供する新型スーパーマーケットである。アプリで商品を購入すれば、3km圏内であればわずか30分で配送される。消費者は、リアル店舗で商品を選ぶこともでき、店舗に足を運べば、そこにはまるでテーマパークのような楽しさがあるという。フードコートは山盛りのシーフードを食べる家族でにぎわい、その先には鮮魚が泳ぐ生け簀があり、自分で選んだ新鮮な魚をフードコートで調理してもらうこともできる。献立に困っても、野菜にスマホをかざせばレシピや必要な材料が表示される。生鮮食品をECで購入するのに抵抗があっても、実際に商品を見れば新鮮さがわかる。実物を見て選び、アプリで購入して帰れば、帰る頃には家にモノが届いている。ECを軸としながらリアル店舗を展開したアリババは、デジタルで利便性を、フィジカルでエンターテイメント性を追求し、それぞれの長所を融合し相乗効果を高めている。日々オンラインで接触しながら、要所要所で店に誘導し、顧客体験によってロイヤリティが高まる仕組みに、もはやオンラインとオフラインの垣根はない。

アフターデジタル時代に生き残るためのポイントの1つは、モノづくり中心から体験中心に移行し、顧客エンゲージメントを深めるという点。2つ目は、理想の顧客体験をサポートするために、リアル接点とデジタル接点をうまく組み合わせる点、3つ目は顧客に寄り添い属性だけではなく状況に応じたターゲティングを展開すること、そして最後は行動データを活用しUXの改善を継続的に行うことだと宮坂氏はいう。「大切なのは、お客様と向き合い役に立つこと、そして時代に合わせてそれを進化させていくことです」と強調した。

アフターデジタル実践塾 <中国先進事例と日本のビフォーデジタル環境を考える>

解説セッションが終わると、印刷会社勤務の女性2名を特別受講生とした「アフターデジタル実践塾」が始まった。宮坂氏が随時質問を投げながら議論を進め、視聴者も同時に意見を書き込める公開スクール形式であり、これもまたリアルとデジタルが融合したスタイルだ。

まず、「中国事例から何を学んだか?」という問いが投げられ、2人がフリップに書いていく。大和美術印刷(株)の天野さんは、「情報を提供すること・活用されることへの捉え方」とし、アプリの使い方を分析して状況に応じて電話やメールをする「平安保険」の事例を挙げ、捉え方によっては個人情報が使われることへの拒否反応が利便性を上回るのでは、とあわせて不安も指摘した。(株)精工の佐藤さんは、「DXの本気さ」と「便利と自由のバランス」を挙げた。DX(デジタルトランスフォーメーション)を後押しする中国企業の本気度合いと、個人情報への紐づけに対する抵抗心理の実体験を語った。企業のアプローチは、一歩誤ると「気持ち悪い」と受け止められてしまう。企業は押しつけではなく、「徹底して顧客の得になること」を考えるといい、と宮坂氏はいう。DXの推進については、中国は日本より圧倒的に不便な環境で、本気にならざるを得なかったと分析する。例えば、偽札が横行する中国では、キャッシュレスのメリットは大きい。また、視聴者への問いかけでは、「中国事例を自分ごととして捉えられるか」に対し、58%が「はい」、42%が「いいえ」と意見が分かれた。中国とは環境も文化も違う。しかし、そのまま真似をするということではなく、学べるところは学べばいい、と宮坂氏はいう。

次に「身近にあるビフォーデジタル」を挙げてもらう。「”FAX送りました”の電話」「オフィスの壁が全てファイル棚」「訪問こそ愛」「印刷立ち合い」など多数の具体例が出た。最近は、お客様がZoomの便利さを実感し、内容に応じて今後もオンライン打ち合わせを快諾するといった変化も見られ、コロナ禍でデジタル化が進んだ一面もある。その他「はんこ文化」、「手書きでないと承認されない書類がある」など視聴者の声も紹介された。

では、それをどう変えていくのか。「デジタル活用は何のため?」を考える。佐藤さんは、「パッケージの機能+α」を挙げた。ラベルレス化など包装の簡略化が進む中、内容物の表示以上のことができないかと考える。「店頭で目立つパッケージがそのままECで有効なわけではない。ECではどんなパッケージが効果的か、届いた時にどんなパッケージが喜ばれるかという視点で考えるのもひとつ」と宮坂氏は示唆する。天野さんは、「印刷用データを活用したWebへの転用」を掲げた。印刷会社が印刷用デザインデータを作るケースでは、そのデータをWebプロモーションに活用すればデザイン上の整合性も取れる。スピードが命の折り込みチラシも、自分たちのデータをWebに転用するのが最善だと考えた。このように、環境の変化をきちんと捉え、「印刷物を届ける」以上のことができないか模索し続けることが大切だと宮坂氏は語った。

アフターデジタル実践塾<課題と解決策、印刷会社にとっての脅威を考える>

次に「デジタル活用をする上での阻害要因は?」を考える。共通しているのは、心理的なハードルのようだ。そもそも「Web」「デジタル」「DX」という言葉のハードルが高いと感じる人も多い。従来のやり方が確立されている中、新しいことに取り組む労力と短期的利益を天秤にかけて二の足を踏むケースもままあるという。宮坂氏は、「DXというと本能的に抵抗を感じる人もいる。そういう人には、『新しいお役立ち』と言い換えています」と語った。

では、どうやって解決すればいいのか?天野さんは「小さな成功事例を積む」、佐藤さんは「小さいステップでこつこつ、良いことはシェア」と書いた。宮坂氏は、ポイントを押さえていると称しながら「小さい成功でも何から始めるか、誰を巻き込むかが大事。そして、人間は慣れる生き物なので、慣れる機会をちょこちょこ作るのも効果的」とアドバイスした。甲斐は、「経営者も、このままではいけないということを本気で理解して変わらなければならない。やめるアナログ活動を決めてしまい、代替手段をデジタルで準備しながら強制力を行使するのもひとつの方法かもしれない」と述べた。

最後に、「日本の印刷会社の脅威は何か?」を考える。アフターデジタルの時代で、自分たちのビジネスがどうダイナミックに壊されていくのかを冷静に捉え、マイナス影響を見極めながら、新しいチャンスも同時に探るのが狙いである。天野さんは、社会全体のデジタル化に伴い、紙の広告自体が減っていることに懸念を抱いた。佐藤さんは、環境への配慮を取り上げた。また、社内だけでなく、お客様にも馴染んでもらうこともポイントだと考える。周りを見ずに突っ走ると、誰もデザインデータを入稿できないということにもなりかねない。

視聴者からも様々な声が寄せられた。「全く新しいタイプの印刷会社が出現し、完全にDXされたサービスで業界構造をぶち壊しにくる」「DXされたプロバイダーが日本に進出して、海外に顧客を取られてしまう」などである。確かにデジタルが普及すると、地域に根付いた企業である必要はなく、場所はどこであってもいい。「逆に言うと、地域的な制約がなくなり、物理的な参入障壁がなくなったとも考えられる」と宮坂氏はいう。逆にDXされた日本の印刷企業にも同じチャンスがあるということだ。

DXとは「デジタルを活用して新しい顧客価値や体験をつくること」だと宮坂氏は定義する。「勝ち抜くためには、良い戦略と実行する力が必要。良い戦略は合理的に突き詰めると他社と似てしまう。差が出るのは実行力です。特に、AIでは代替できない人間的なクリエイティビティが重要。お客様の役に立つアイデアや社内をうまく動かすコミュニケーション能力が圧倒的に大切になるでしょう」と、アフターデジタル時代のDX人材についても言及した。未来の印刷業界を担う佐藤さんと天野さんのこれからにも大きな期待がかかる。

今回、この企画を実行するにあたり、マーケティング業界ではホットな話題であるアフターデジタルがどれだけ印刷業界に自分事化されるかについて不安なまま当日を迎えた。さらにリハーサルで緊張しつくす佐藤さんと天野さんを見てその不安は最大化されたまま本番を迎えることになった。しかし、本番ではその不安は見事に覆される。2人はこの企画が決まってから約3週間、直前まで「アフターデジタル」をしっかり読み込んでくれ、さらに自分たちの会社や業界においてここでの学びをどう生かすべきかを自分たちの頭で期待以上に考えてくれていたのだ。このことはこれからの学びから実践までの展開シナリオを暗示しているように思う。まず、他業界や先進的なトレンドを業界から飛び出して学び知識をつける。そしてその知識を使い複数の人で議論しながら自分事化し、そして自分と自分の周りでどんな行動によって実践していくかまで落とし込む。この不透明で不確かな時代、こうした学びから実践までの手順が文化として根付いた企業はおそらく強い。なぜなら、世の中の変化が早く、これまでの経験や知識が通用しない状況になったからだ。自戒も込めながら、印刷業界にこういった文化が根付いていくことを切に願う。

また、最後に終始わかりやすくリードしていただいた宮坂さん、オンラインで議論に積極的に参加してくれた視聴者の皆様に改めて感謝したい。この企画がこれからの印刷業界の変化のきっかけになるとしたらこれほど嬉しいことはない。