2020.03.09

いよいよ始まる令和アフターデジタル新時代!

OMOを中心に据えた体験重視型マーケティングの在り方を探る

株式会社 ビービット

執行役員/エバンジェリスト 宮坂祐氏

株式会社 日本HP パーソナルシステムズ事業統括 コマーシャルマーケティング部 部長 甲斐博一氏

リアルがデジタルに包含される「アフターデジタル」の世界

甲斐氏:いよいよ日本でもアフターデジタル時代におけるマーケティング活動が始まりつつありますが、今日はそれに加えて体験創造をテーマにお話を伺いたいと思います。まず初めに、読者に向けてビービットの事業紹介をお願いします。

宮坂氏:ビービットはアクセンチュアのメンバーが中心となり、2000年に創業した会社です。創業当初からWebユーザビリティのコンサルティング事業を行っていまして、今は顧客体験をビジネスの成果に繋げる「エクスペリエンスデザイン」の支援を行っています。2012年には台北に、2013年には上海にオフィスを立ち上げました。当初は日本企業の台湾・上海支社をお手伝いすることが多かったのですが、ここ数年は中国現地企業とのお取引の割合が大きくなっています。

これまでに日本企業の幹部陣を対象とした主に中国への視察サービスも何十社と行ってきました。その取り組みから見えてきたことを整理した概念が「アフターデジタル」です。

甲斐氏:改めて「アフターデジタル」とはどういうものなのか、お聞かせください。

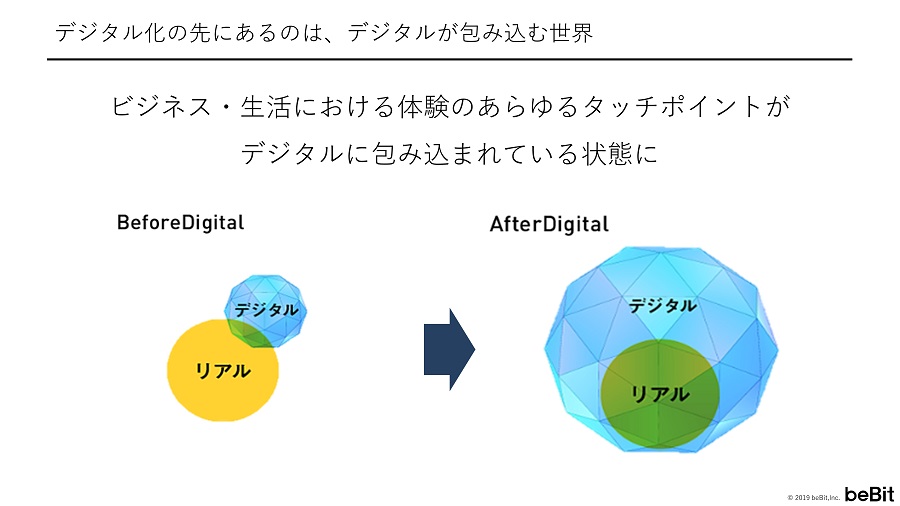

宮坂氏:「アフターデジタル」は「ビフォアデジタル」の対比概念でして、ビジネス・生活のあらゆる体験がデジタルに包み込まれている状態を意味しています。日本にいると実感しづらいのですが、中国に行くと“デジタル空間の中に住んでいる”という実感がひしひしと湧いてきます。マーケティングの世界でもO2Oに代表されるようについ6~7年前まで世界は「ビフォアデジタル」の状態にあったように思えますが、ここ数年で急速に「アフターデジタル」へと様変わりしています。

アフターデジタルについて考えるとき、中国以外でもわかりやすい例があります。それが、Amazonです。何故、eコマースの企業であるAmazonがホールフーズを買収し、無人コンビニを運営するのか。色々な解釈がありますが、私たちは世の中がアフターデジタル化していくことに理由があると考えています。おそらくAmazonの経営陣からすると、ホールフーズの店舗もAmazonのWebサイトの一部、という位置づけなのではないでしょうか。

世の中がデジタル化していることを理解している人は多いと思いますが、「人々の仕事や生活がデジタル空間の中に移ったこと」を腹落ちして捉えられている人は少ないはずです。しかし、マーケターは視界を切り替えなければいけませんし、その視点で考えると消費者に対する向き合い方が全く変わってくるはずです。

アフターデジタルの世界では「OMO」が前提に

甲斐氏:企業視点の捉え方ではアフターデジタルの時代で勝ち残れないわけですね。

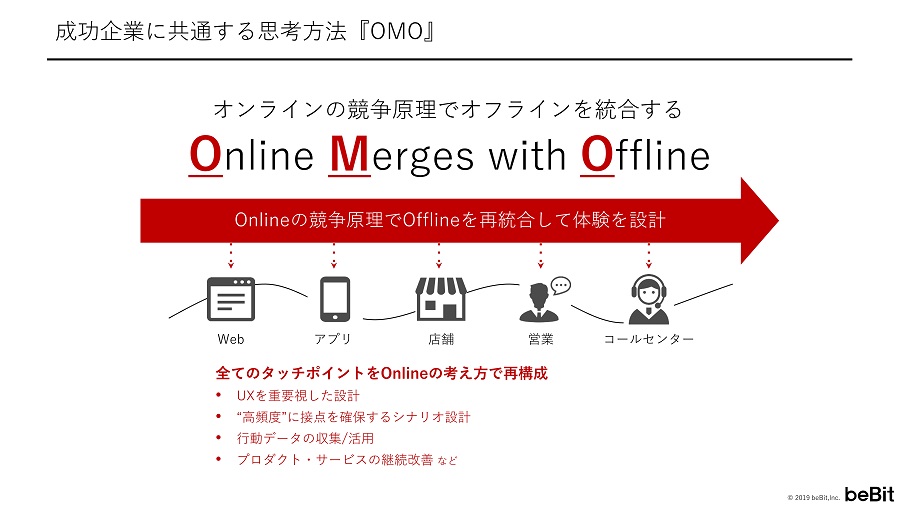

宮坂氏:そうですね、アフターデジタルの世界では企業視点を改め、従来型のビジネスを顧客視点でとらえ直す必要が出てきます。その時にベースとなる考え方が「OMO(Online Merges with Offline)」です。

OMOは、グーグルチャイナの元CEOである李開復(リ・カイフ)によって提唱された概念です。オンラインからオフラインへの送客を意味する「O2O(Online to Offline)」の進化版として捉えるとわかりやすいのではないでしょうか。O2Oは、あくまでもオンラインとオフラインは別々に存在していて、そこを行き来することが前提になっていますが、OMOではオンラインとオフラインを一体のものとして捉えます。

甲斐氏:OMOを実践することで、成果を上げている企業はあるのでしょうか。

宮坂氏:わかりやすい事例が中国の平安(ピンアン)保険グループです。平安保険は元々、多くの営業マンを抱える従来型の保険会社でした。しかし、保険商品の販売だけでは差別化が難しいと判断し、5つの生活領域を定めてお客様の困り事を解決するためのデジタルサービスの提供を始めました。今では20程度のアプリを公開しており、その顧客接点からデータを収集・活用することでお客様の体験価値を向上させ、結果としてクロスセルやアップセルへと繋げています。

ここで注目すべきは、2018年末に2億ダウンロードを記録し、MAUが5千万を突破した「平安グッドドクターアプリ」(以下、グッドドクター)です。このアプリが人気を博した背景には、中国独特の医療事情が関係しています。数年前まで中国では町医者の医療サービスの質が低く、大病院に患者が殺到する傾向にありました。その結果、「整理券を取ってから診療を受けるまでに7日待ち」という状況が相次ぎ、その整理券がオークションサイトで売られることも珍しくありませんでした。

平安保険はこのような人々のペインポイントを捉えて、アプリ上のチャットで信頼できるドクターに健康相談が行える機能を提供し始めたのです。「うちの5歳の息子の熱が昨晩から下がらないのだけど、病院に行ったほうがいいか?」といった質問にも数分で返事が来ます。

しかし、健康相談だけでは年に数回程度しか顧客接点を設けられません。そこで、より多くの顧客接点を持てるようにと平安保険が始めたのが「ユーザーが歩くだけで貯まるポンイントシステム」です。アプリを立ち上げてウォーキングすると歩数に応じてポイントが貯まり、そのポイントを使うと健康相談ができる、という仕組みになっています。

「ユーザーの健康」という軸があり、ウォーキングするとポイントが貯まり、健康相談ができるようになる。健康になれば、保険金の支払いリスクも下がる、というわけです。

個々の施策よりもジャーニー・コンセプトに着目すべき

甲斐氏:平安保険の事例から私たちはどのようなことを学ぶべきでしょうか。

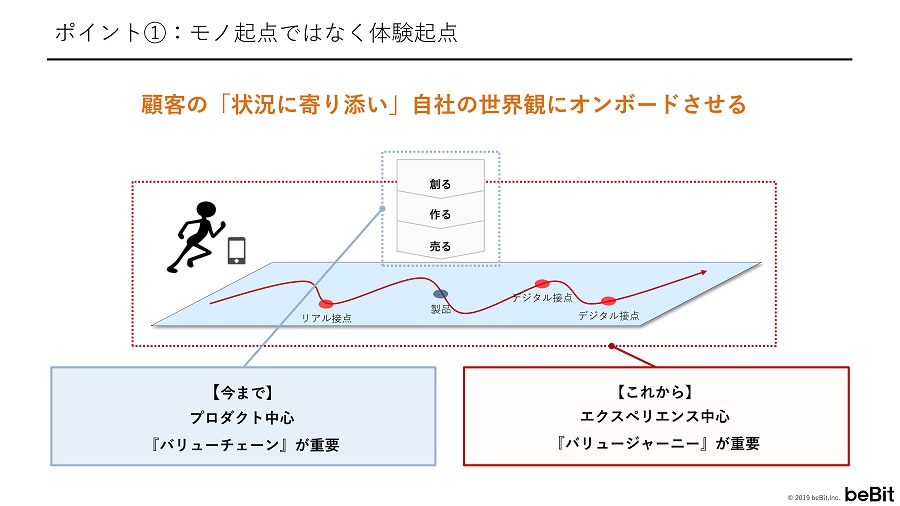

宮坂氏:どこに価値を見つけ、どのような体験をいつ提供するのか、いわゆる「ジャーニー・コンセプト」の在り方が重要です。従来型の保険会社では保険商品を中心にビジネスを設計するため、創る・作る・売るといった「バリューチェーン」が重視されがちです。しかし、グッドドクターでは、お客様の健康に寄り添う、といった価値を提供していくことをベースに顧客体験が設計されており「バリュージャーニー」に重きが置かれています。

グッドドクターはウォーキングをするとポイントが貯まる仕組みですが、毎日ログインしないとポイントが失効します。そのため、ユーザーは毎日一度アプリを立ち上げることで、何らかのコンテンツに触れるようになります。こうして平安保険の世界観にお客様をうまくオンボードさせています。そして、時にはユーザー自ら病院を予約したり、時にはプッシュ通知や営業マンからの電話を受けたりしながら、複合的に接点を増やしていくのです。

このように旗幟鮮明なジャーニー・コンセプトの下で、お客様の「状況」に寄り添うことがアフターデジタルの時代で生き抜くための鍵となります。こうした視点が欠けているならば、グッドドクターの機能や部分解を真似してもあまり意味がありません。

平安保険はこのようにして徹底的に顧客を理解し、それぞれのお客様に寄り添いながら接点を重ねていくことで顧客に絶大な信頼を獲得しており、それは「平安保険が好き」という感情を巻き起こしています。アウトバウンドコールがつながりにくい中国の中でも、平安保険からの電話だけは出る、という顧客も多いのです。それはお客様をデータを活用しながら理解し、顧客にとって有益な情報やサービスを顧客が必要な時に提供できる結果なのです。

競争優位を生み出すのはデータではなく「UXインテリジェンス」

甲斐氏:データ収集と体験の設計、どのように考えていくべきでしょうか。

宮坂氏:アフターデジタルや中国の事例を日本の企業にお話しすると、多くの企業では「では、データをどう集めようか」という話が出ます。しかし、本当に大事なのはデータではなく、体験の設計ではないかと思います。

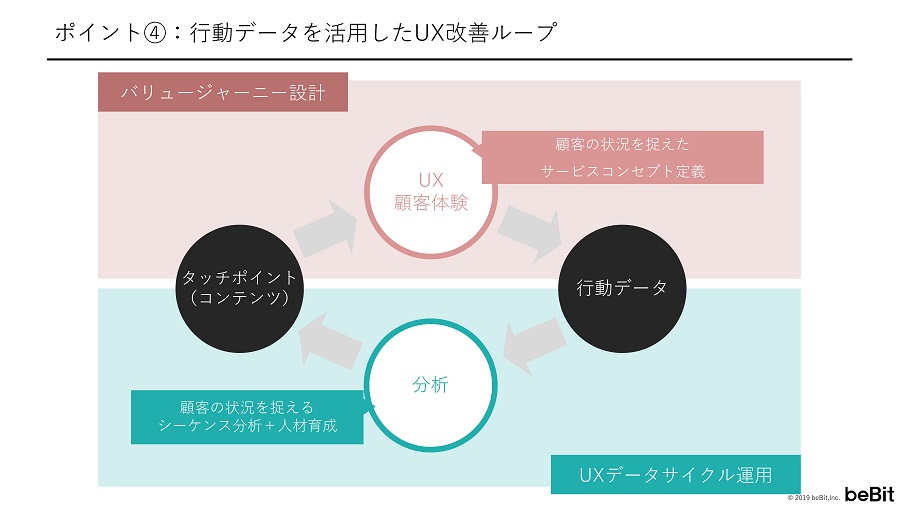

グッドドクターのように優れた顧客体験を生み出せると、そこには多くのユーザーが高頻度に集い、たくさんの行動データが集まります。この行動データを分析して、さらに優れた顧客体験を実現することが、高い競争力へと繋がります。

日本企業は一定量のデータを集めると、そのデータをリマーケティングやクーポン配布などの販促に活用しがちです。デジタル推進部署が販促や営業部門に所属しており、なかなか日本の組織は組織横断的に新しいことを進めるのが苦手だからだと感じます。しかし、平安保険は即物的なモノ売りにデータを使ってはいません。もちろん、最終的には保険商品を売っているものの、取得したデータはまずお客様にとって価値ある体験を良くすることに使っているのです。また、顧客もそれがわかっているから自分の行動や属性などのデータを快く提供するわけです。ここが多くの日本企業と決定的に違います。

近年、日本ではデータ活用に関するニュースも問題になりました。これらの問題の本質は、ユーザーから提供されたデータであるにも関わらず、ユーザーの体験価値向上にデータが使われなかったことにありますが、こういう事例が続くとユーザーがデータを提供してくれず、益々日本のビジネスは遅れをとってしまいます。

取得したデータをどう活用するか、どうやってユーザーの体験として返していくか。そういった素養・スキルやマインドセットを指す「UXインテリジェンス」*を企業に根付かせることが、データそのものよりも重要なのです。

*(ビービットのホワイトペーパー「UXインテリジェンス – アフターデジタル時代のデータ活用スタンダード」に詳述)

マーケターにUX視点×経営視点が求められる時代へ

株式会社 日本HP

パーソナルシステムズ事業統括 コマーシャルマーケティング部 部長 甲斐博一氏

甲斐氏:私も長年、データドリブンのマーケティングに取り組んできました。その中で度々直面するのは、「データを活用した結果、どの程度の利益が出るのか」という問いです。つまりPLとの関係性ですね。さきほどのニュースになっていたデータ活用の問題も、マネタイズに対するプレッシャーが少なからず関係していたのでは、と推測しています。そう考えると、マーケターには常日頃から数字に対する説明責任を果たすコミュニケーション能力が求められますよね。そのあたりはどのように育てればよいとお考えでしょうか。

宮坂氏:「UXインテリジェンス」は一朝一夕で身に付くものではないので、自分の中での積み上げが大切だと思っています。そう考えると、外部のコンサルタントが急進的な改革をするよりも、「日々の業務の中でもっとユーザーと向き合う」といったUXの地道な改善によってもたらされる結果の方が大切です。

そうした中で社内での説明責任を果たすためには、「UXを良くしたら売上が上がった」というように、経営陣が気にしている数字と紐づける形で小さな成果を積み重ねていくことが一番大事だと思います。

甲斐氏:明文化や可視化を繰り返していって、そのコミュニケーションで上手に信用を築いていくということですね。

宮坂氏:そうですね。「DXは一日にしてならず」でして、このような新しい取り組みは積み上げないと成し遂げられないものだと思います。

甲斐氏:最近当社も一部そうですが、NPS(ネットプロモータースコア)に似たような位置づけで「エンゲージメントスコア」といった指標を運用する例が増えてきたように思います。当社の場合は、この指標が高いユーザーは平均単価が高かったり、企業の場合であれば案件規模が大型化したりすることが明らかになっています。このような形で、各施策がビジネスの成果にどれだけ繋がっているか示すことが、今後マーケターに求められてくるのだと思います。

「理想の顧客体験」がDXを成功に導く

宮坂氏:OMOの視点からDXについて考えると、日本企業は「今あるものをデジタルに置き換える」といった改善の発想が多いと感じます。本来はその逆で「理想の顧客体験」からDXのあり方を考える必要があります。

グッドドクターの事例からわかるように、「お客様の健康に寄り添う」といった理想の体験を定義することが第一歩です。その顧客体験を実現するためのデジタルサービスがグッドドクターであるため、アプリ自体は顧客接点の一つでしかありません。そのため、要所でコールセンターや営業マンから電話が入ることで、体験価値が増幅されていると捉えることができます。

このように、全てをデジタル化するのではなく、適切に人や場所を配置することがDXを成功に導くポイントです。デジタルやデータから入るのではなく顧客体験から入る。そして、デジタルとリアルを適切に組み合わせ、サービスを転換させていく。

アフターデジタルの時代にDXを成功させるためにも、フィジカルとデジタルを組み合わせた顧客体験に重きを置いたOMOの発想が鍵になることは間違いありません。

<インタビューを終えて>

甲斐氏:Online Merges Offline、この言葉を深く理解しようとすればするほど顧客理解への努力にいきつく。私がeCommmerceビジネスの立ち上げに関わったのが2000年頃であるが、その時から長年感じてきた違和感がようやく解消されたようにも思う。お客様はOnlineだけで生活していないことはわかっていながらも毎日飛び交うのはWebの遷移やコンバージョン率とメディアの関係性、レポーティングばかり。これでPDCAを回し続けていたが、常にお客様のことがこれで理解できるわけがないと思い続けていた。Webバナー広告のコンバージョン率はPDCAをまわし学習しても、AIが発展しても、概念が大きく変わらない限りそれが80%にはならない(おそらく)。Web遷移も同じだ。もちろんこれらの努力は必要であり、そこでの経験が今になって役に立つことも多いことは事実であるが、やはりマーケティングの出発点であり帰着点は顧客理解だという視点に立てば、マーケターはスマホ、アプリ、Webブラウザなどのオンライン活動とオフライン行動の交差とその意味理解に時間を費やすべきだ。オフラインではこれまでデータがとりにくかったことから、それはある種マーケターの感覚内に留まり、ブランドとコンバージョンをわける形で特に日本のデジタルマーケティング業界は進んできたように思う。テクノロジーでオフライン行動データがとれるようになった今、猛スピードでこの変革を行うことが最も重要であり、お客様を快適にハッピーな状態に導いていくだろうことを今回の取材で痛感した。

変化に向けた構造改革が少し苦手な日本企業ではあるが、変革への勇気と決断、そして実行をHPのテクノロジーをもって支援したいと改めて今思う。

【本記事は JBpress が制作しました】