2019.10.24

「開発手法」だったアジャイルはここまで進化した

経営者のための「DX時代のイノベーション戦略」(第2回)

前回「企画と開発が責任を押し付け合う会社の前途は暗い」は、「にわとり」と「たまご」の話を例に挙げて、ビジネス(ニーズ)と製品開発(シーズ)の関係の変化を説明した。今回は、アジャイルの起源にいったんさかのぼり、そこから時間を追って現在のビジネス視点での解釈について書いていきたい。

第2回 「開発手法」だったアジャイルはここまで進化した

第3回 ビジネスに追いつけない日本のシステム開発の構造欠陥

第4回 企業内イノベーションの実現に向けた7つの提言

開発者の視点に立っていた古典アジャイル

アジャイル開発宣言は2001年に発表された。「アジャイル」という言葉が登場すると、それ以前からあった「スクラム」や「XP(Extreme Programming)」をはじめとする軽量開発手法を総称する新しい呼び名として、大きなムーブメントとなった(ただし、注目を集めたのはソフトウエア開発の文脈においてであり、ムーブメントはソフトウエア開発者のコミュニティ内に限られていた)。アジャイルは、ソフトウエアエンジニアの草の根活動から始まったと言える。

以下に、有名なアジャイル開発宣言を引用する。

アジャイルソフトウエア開発宣言(出所:アジャイルマニフェスト)

この宣言は今でも色褪せないが、読んでみて分かるようにウォーターフォール型開発へのアンチテーゼとしての色彩を帯びている。

左に書かれていることを重要としながらも、右側がより価値をもつ、という宣言になっており、よく見ると左側に書かれていることは、ウォーターフォール型のプロジェクトマネジメントではまさに最重要項目とされてきたことだ。

もう1つのポイントは、これ自体が「アジャイルソフトウエア開発宣言」という名称をもつことからも分かるように、「ソフトウエア」を「つくる」側に力点が置かれており、ソフトウエア開発者側からのメッセージだったことだ。1990年代後半から2000年前半のアジャイルは、このように開発者の視点に立って、ビジネスにいかに貢献するかを目標に掲げていた。

アジャイル開発手法の1つであるスクラムを開発したジェフ・サザーランドは、その動機を次のように述べている。

私は全く新しいオブジェト指向型4GLの開発リーダーをつとめていた。開発チームはいつでもプレッシャーをかけられ、管理者たちはいつも機嫌が悪く、そして顧客はいつも不満足。(中略)なぜこうなるのか、どうやったらこの仕事に携わる人たちの生活をよくできるか、というようなことをいつも話していた。そして行き着いたのは、「問題は仕事をするための組織構造にある」という結論だった。通常マネジメントは階層的であり、コマンド・コントロール型のプレッシャーによって管理しようとするものだ。コンウェイの法則によれば「ソフトウエアの構造はそれを作り出した組織構造に従う」という。私たちのソフトウエアはオブジェクト指向だったので、官僚的な組織構造とミスマッチが起きていたのだ。それならば、オブジェクト指向的な組織構造を作ったらどうだろう、と考えたというわけだ。

(ジェフ・サザーランドへのインタビューより。出所:『アジャイル開発とスクラム』平鍋健児・野中郁次郎著)

つまり、核心にある動機は、

- いつも不満を抱えている顧客

- いつも不機嫌なマネジャ

- 疲れ果てた開発者

という状況認識であり、その原因を、

- 官僚的な組織構造

- コマンド・コントロール型のマネジメント

にあると捉えている。

すなわち、古典的アジャイルは、「ソフトウエア開発」側からこの現状に対して異を唱えた、と言えるだろう。

リーン・スタートアップの登場

アジャイル開発宣言から10年後の2011年、エリック・リースが『リーン・スタートアップ』を書いた。これは、米国シリコンバレーの現代的な「スタートアップ」という戦場の戦い方を科学的かつ体系的に書いたもので、アジャイルとビジネスをさらに密着させて理論構築している。

スタートアップでは限られた「資金」を有効に使って、顧客開発と製品開発という2つの開発を行わなければならない。

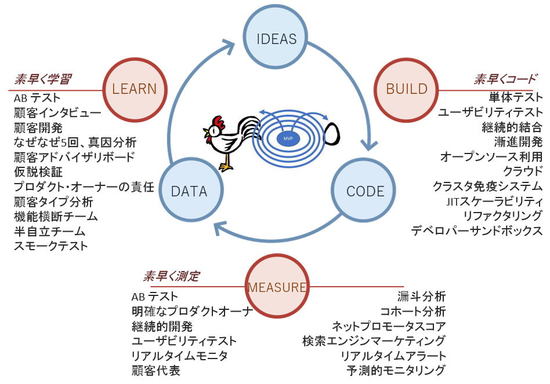

『リーン・スタートアップ』には、この2つの活動を1つのループに入れ、「ニワトリ」と「タマゴ」を同時に成長させる手法が書かれている。

トリとタマゴを同時に成長させる

「IDEAS」(企画)を「CODE」(製品)にし、「DATA」(実データ)を取得し、そこから学んで次のアイデアを加える。図の右半分はアジャイル開発そのものであり、左側は、マーケティング、顧客開発である。

このリーン・スタートアップの登場が、アジャイルを圧倒的にポピュラーにしたのだと筆者は思う。「開発者視点」で誕生したアジャイル開発が、明確な「ビジネス視点」で語られるようになったのだ(ただし、「スタートアップ」文脈ではあるが)。

その後、リーン・スタートアップに関する、より実践的な書籍が多く出るようになり、(『Running Lean ―実践リーンスタートアップ』『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書』『リーン顧客開発 ―「売れないリスク」を極小化する技術』などなど)新規ビジネス開発の教科書として広く読まれるようになった。

既存大企業に起きた変化

そして、現在である。

多くのスタートアップが生まれ(また多くが消え去り)、既存企業を脅かしている。既存の大企業は、自社の既存製品や顧客を維持しながら、その中からイノベーションを生み出す必要が出てきた。

しかし、既存大企業は巨大組織と官僚的構造によって動きがままならない。しばしば「サイロ」と揶揄的に呼ばれる部署と部署間の壁があり、ビジネスと開発が容易にはコラボレーションを進められない。ともすると、企画部署が企画を立てたら、あとは開発部署に丸投げとなる。もしくは、日本ではさらにその先のITベンダーに丸投げされる。

当たるかどうか分からない新製品開発を、このように企画と開発が分離した形で行うのはそもそも無理だということに、多くの経営者が気づいている。

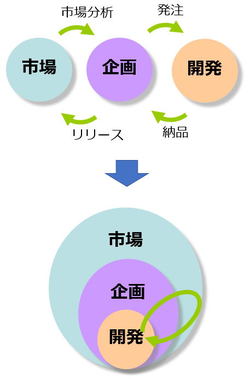

企画と開発が分離している状況(上部分)から市場・企画・開発の一体化へ

この分離に加え、失敗を許さない既存事業の事業管理(年間計画と予算、さらに月次や四半期の計画差違に注目した進捗管理)と同じように新規事業を管理したら、確実にその事業を潰してしまうことも明らかだ。新規事業や新製品開発には失敗がつきものであり、いかに小さく失敗し、それを学びに変えて市場に認知されるかが肝なのだ。

しかも、マーク・アンドリーセンが「Why Software Is Eating The World」と書いたように、サービスがソフトウエア中心になってきたことが、このムーブメントを加速している。ソフトウエアは、顧客が入手した後も機能をどんどん進化させて、アップデートしたバージョンを使ってもらうことができるという特性を持つ。従来の新製品開発の組織、手法では、多くの場合そのスピードについていけない。

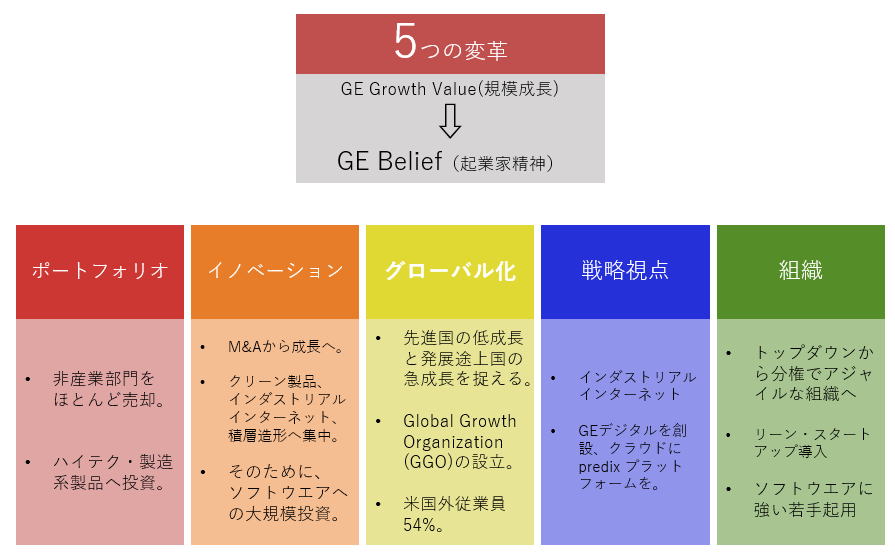

米ゼネラル・エレクトリック(GE)の元CEO、ジェフ・イメルトは在籍中に、リーン・スタートアップの著者エリック・リースをコンサルタントとして招き入れ、GE流の「FastWorks(素早く働く)」という活動を始動させた。ソフトウエアに強い若手を起用し、社内に、自律的なシリコンバレー流の小さなチームを作り、権限を与え、そこで新たな顧客価値の創造にトライさせた。

あの製造業の巨人であるGEが「インダストリアルインターネット」(IoTのGE戦略)を標榜、ハードウエアからソフトウエア中心にシフトし、アジャイルを取り入れたのだ。

スローガンを「GE Growth Value」から「GE Belief」に切り替えたのもGEの大きな変化だった(下の図)。規模成長の追求から信念へという価値の転換は、「起業家精神の尊重」「選択と集中」「強みのインソース化」も表現していると筆者は読む。そして、その強みの基盤としてソフトウエアの重要性を強調している。

「GE Growth Value」から「GE Belief」へ(出所:『Harvard Business Review(2017年12月号)』 “How I remade GE and what I learned along the way” を元に筆者が作成)

多くの大企業が、「情報システム部門」や既存の「IT部門」とは別に、「イノベーション室」、BIT(Business IT)、「攻めのIT部門」などという形で既存、基幹のシステムのシステム開発とは切り離して、イノベーションを受け持つ部署を設置するようになった。そして、そこで「シリコンバレー流の」リーン・スタートアップを始めている。そこで行われているのは、デザイン思考とアジャイル開発なのだ。

(なお、現在、GEの失速はリーン活動のせいだという説が横行しているが、それについては改めて反論したい)

働き方としてのアジャイル

ここにきて、アジャイルは単なる「開発手法」ではなくなった。それは、ビジネスを作る「人の活動」の総体である。組織の垣根を超え、顧客と会話をし、イノベーションを作り出し、世界を変える。そんな活動全体としての、アジャイルが浮かび上がってくる。

リチャード・シェリダンの著書『ジョイ・インク 役職も部署もない全員主役のマネジメント』で語られるのも、そういった自由で垣根のない会社体だ。心理的安全性の中でアイデアを出し合える環境、職場の雰囲気づくり、サーバントリーダシップと自律したチーム──。そんな働き方もイノベーションの達成に大きく関係しているのだ。

次回は、日本独自の課題について、触れたいと思う。(つづく)

第2回 「開発手法」だったアジャイルはここまで進化した

第3回 ビジネスに追いつけない日本のシステム開発の構造欠陥

第4回 企業内イノベーションの実現に向けた7つの提言

*文:平鍋 健児

*本記事は 2017年12月20日 JBpress に掲載されたコンテンツを転載したものです