2021.03.24

DXの前にやるべき作業がある。多様性を生み、イノベーションを創出するためのワークフロー改革とは

「イノベーション」「生産性向上」、日本のビジネスシーンで、これらの言葉が叫ばれるようになって久しい。どちらも日本企業が現状を打破し、新しい成長を遂げていくために欠かせないテーマだからだ。

しかし、どうすればイノベーションと生産性向上をあわせて実現できるのだろうか。そして、それを実現する解決策とは何か。

その鍵のひとつは「ワークフローの変革」にある。コロナ禍の影響もあり、2020年はリモートワークが急速に普及した。しかしワークフローを変革する真の目的は、テレワークを前提とした承認プロセスをデジタル化することではない。多様なプロフェッショナル人材が働く場所や環境、時間に左右されず力を合わせ、ひとつのチームとして次々とアウトプットを出していく環境を整えることである。そして、このことがイノベーションを起こしやすくする状況を創り出すのである。

そして、現代にはそれを実現するソリューションが揃いつつある。株式会社日本HP サービス & ソリューション事業本部 ソリューション営業部 エンタープライズ・アカウントソリューション営業 佐藤直明氏に、ワークフローの見直しが迫られる背景から、実際に変革するためのプロセスについて聞いた。

生産中心の経済社会における成功モデルの限界

時代が激変する中で、大きくクローズアップされている働き方。世界共通の話題ではあるが、日本には今にいたっている理由にも少し特殊性が存在する。

日本企業は特に戦後の焼け野原からいくつかの外部要因はあるものの、高度経済成長期からバブル期にかけて、GDPで世界第2位まで上り詰めた。この時期を一貫して人口増加というボーナスが下支えをし、また国全体が経済成長を誇りに感じながら、一生懸命働くことでより豊かな生活を手に入れることができることも見えていた。そのため、自分の成長、企業の成長、国の成長までが線としてつながっていた。

そして「ジャパンアズナンバーワン、と呼ばれるまでに至った。もちろん、多くの経営学者、社会学者が日本企業の経営を研究しながら、その経営手法も評価されてきた。また教育も企業の経営スタイルに最適化されることで勤勉さを生み出している。実際、当時の日本人の数学力はイスラエルに次ぎ2位と高く、合計読書時間も米国人の2倍、新聞の発行部数の多さなどからも勤勉意欲の高さが評価されている。

人が増え、モノを生活に取り入れることがより生活の豊かさを提供し、そして一生懸命に働くことでそうしたモノを効率よく生産できることに、人も教育も最適化されてきたからこそ、この短期間で成長が実現できたのだ。

高度経済成長期で確立されていった生産中心の経済と社会では、「一生懸命」を構成する要素を分解して探ると、大きな説明変数として「働く時間」が設定できる。そして、その総和が企業のパフォーマンスを決定づける1つの要因となる。モノを生産すればするほど売れる。このような状況では、生産量を確保するだけの時間が必要だ。だからこそ、企業は労働時間を重視したのであり、その結果が日本経済に絶頂期をもたらしたとも考えられる。

しかし、同時に現代への課題も残すことになる。その1つが「企業における多様性の欠如」だ。生産の質と効率を担保するためには画一的な働き方のほうがあっている。そこに多様性の要素は特に貢献する分野が少ない。

さらに、現場の知恵が積み重なっていく「Kaizen」の取り組みがさらに生産性を継続的にあげ、現場手動でモノをよりよく、より多く生産していく構造がジャパンアズナンバーワンを支えてきた。だからこそ、多様性を担保するのがより難しくなったのである。

さらに「働く場所や環境」も同様である。オフィス、または工場という絶対的な場が存在することで働き方はその場所にも最適化されてきた。このような成長する経済と社会、そして道徳観のもと、家庭が構成され、そして働き方ができあがったのである。同時に多様性という視点は重視されなかったであろうし、重視される理由もなかったのである。

変化した働き方は、アフターコロナでも戻らせてはいけない

しかし、バブル崩壊、リーマンショックという大きな経済的打撃から社会を取り巻く環境が大きく変化していく。テクノロジー、とりわけIT技術の普及はその典型であり、これによりビジネスの変革、そしてそれにあわせた業務の在り方、そしてそれを実現させる人の働き方も大きく変化するチャンスを迎えた。

しかしながら、歴史上でも特筆される大きな経済成長を支えたモデルは、あまりにもその成功が大きいがゆえに、簡単に崩すこともできない。とりわけ経営スタイル、そしてそれを実現させる業務フロー、人の働き方を浸透していくテクノロジーの活用にあわせて変化させていこうという機運は高まったものの、実際の実現に向けては一部の企業に留まってしまっていた。

生産中心の経済社会で「総労働時間」により大成功を収めた日本企業にとって、それまでの成功を否定し「イノベーション」と「人に頼らない生産」を前提とした経営を再構築するのは容易ではない。変化への抵抗は人間の本能でもあり、過去の成功体験にとらわれてしまうのは、わかっていても実践するのは難しい。

そんなジレンマの平成時代を約30年過ごしたところでこのコロナがやってきたのである。ここで国をあげて人にあわない働き方を実践せざるを得なくなった。

ところが、それを実践していく中で、これまで自分達が絶対だと信じていた全体的で物理的な「カイシャ」の概念が崩れ始めたのである。テレワークの導入、ハンコのない承認プロセス、無駄な会議の削減などにより、我々が切望し、望んでもなかなか実現しなかった「テクノロジーを活用した生産性の向上」が形からではあるが身をもって実感する企業が増えた。ようやく大きく変化する土台に乗ったのである。

変化する土壌が整ってきた今だからこそ、次の段階としてイノベーションの創発により多くの視線を注ぎたい。

それを考える上で鍵になるのが「多様性」と「働く場所・環境」だ。

多様性については、近年さまざまな場でクローズアップされている。例えば、ボストンコンサルティンググループの調査では、「新興国・先進国にかかわらず、経営層の多様性の度合いが平均以上の企業は、平均未満の企業と比較して、イノベーションにより大きなリターンを得て、EBITマージンも高い」ことが明らかになっている。

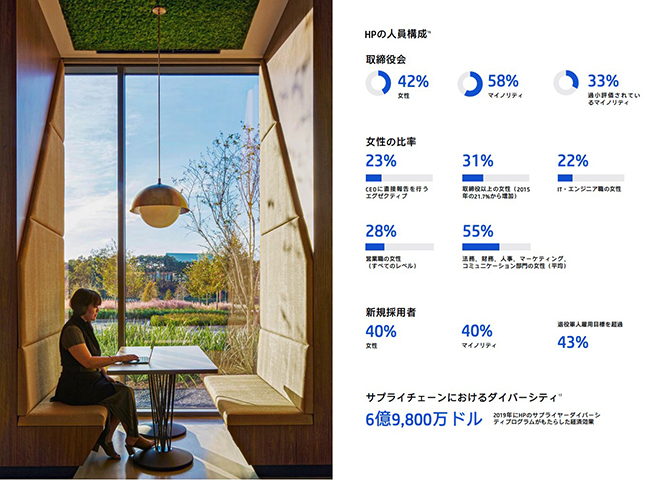

多様性について、よく議論されるのは性別に対する考え方だ。近年は「女性の登用」が盛んに議論されているが、イノベーションの創発と企業の持続可能な成長に大きく関わってくる大きな論点だ。佐藤氏は「医療業界や航空業界など、もともと女性が活躍する土壌がある企業は、先進的な取り組みをしているケースが多いです。またデータが示すとおり、HPも性別を理由に昇進などキャリアが閉ざされることはありません」と語る。

また「スキルの多様性」も考えるべきテーマだ。IT技術の進歩により「XTech(クロステック)」の概念が生まれ、自動車や金融、さらに教育や農業までITの力が求められている。新たなサービスを生み出すためには、従来の分野の壁を超え、各専門分野で優れたスキルを持つ専門家同士のコラボレーションが欠かせない。

さらに、この多様性を活かすには「働く場所・環境」もキーポイントになる。コロナ禍では、ビデオ会議ツールやメッセンジャーツールによるコミュニケーションが浸透し、テクノロジーが進化した恩恵を享受することとなった。またデータのやり取りはファイル転送サービスによってギガバイト単位のデータすらやり取りが可能になり、ソフトウェア開発の現場では、GitHubのようなツールが当たり前のように活用されている。業務系のソフトウェアもクラウド化が進み、オフィスに出社しなくてもバックオフィス業務が可能だ。

このように、テクノロジーが使え、インターネットがつながる環境であれば、どこでも仕事ができる職種が飛躍的に増えている。

このような時代で、働く場所をオフィスだけに限定してしまうのは(物理的な場所でしか業務が成立しえない、一部の業種や職種をのぞいて)理に適っているとはいえない。特に優秀なITエンジニアやマーケティングなど引く手あまたな希少な人材は、オフィスへの出社を強要する企業に魅力を感じないだろう。

さらに、優秀な人材が集まらなければ、企業としての魅力まで落ちてしまう。これでは、負のスパイラルに陥ってしまうのは明らかだ。

副業人材についても同じである。これまで画一的なバックグランドをもった人材で業務を回すことでイノベーションが起きにくくなっている現状を打開しようと、こぞって多くの大企業が副業での人材登用を一気に加速させている。副業人材は特に生産性を重視するため、まずオフィスへの非出社が前提になる。企業はイノベーションを起こす土壌を創り出すために、性別や年代だけでなく、多様な雇用も前提に企業経営、そしてワークフローをデザインしなければならない。

多様なバックグラウンドを持った人材がコラボレーションして、働く場所や環境だけでなく、組織の枠も超えて創発したイノベーションは、ITの世界では数多く見られる。Linuxなどオープンソースもその1つと言えよう。

また日本国内でもこのような事例はある。その1つが「LINEを活用した新型コロナウイルスに対する個別情報提供システム」だ。

これは、COVID-19の感染症対策を目的に、全国調査をLINEユーザー約8300万人に実施する大規模プロジェクトだ。前代未聞の大規模調査が実現したのは、発起人の慶應大医学部の宮田裕章教授が持つビッグデータや公衆衛生学的知見だけでなく、調査のプラットフォームとして開発・実行を担当したLINE株式会社のエンジニア、データ保管場所となったAmazon Web Servicesを運営するアマゾンジャパン合同会社、先んじてアンケート調査への協力を受諾した神奈川県、監修を務める日本感染症学会などの力が結集したからだ。

さらに、アンケート実施に関わる開発の打ち合わせなどはオンラインで実施。各人がいる場所や環境の制限は一切ない。

このような事例は極端に感じるかもしれない。また生産現場を持つ製造業など、このように物事が進まないケースもある。しかし、イノベーションを起こすには、働く場所や環境だけでなく、組織や分野の壁を超え、多様なプロフェッショナル人材が交わる必要があるという本質を端的に表している事例とも言える。

そして、企業のゴールは、このようなイノベーションを持続的に創発させるワークフローの構築にある。

ワークフローの見直しでやるべき「必須の作業」

アフターコロナで成長を続けるには、ワークフローを見直して、多様性の確保と働く場所や環境の制約を取り払う必要があるのは、もはや異論がないだろう。

それでは、ワークフローの見直しで、まず何をすべきか。佐藤氏はあるキーワードを提示する。それは「デジタリゼーション」だ。「デジタライゼーション」と混同してしまうかもしれないが、デジタリゼーションとは意味が大きく異なっている。

なぜデジタリゼーションをキーワードに挙げるのか。その真意について、佐藤氏はこう説明する。

「デジタライゼーションは、デジタル技術を活用して自社のビジネスモデルを根本から変革することを意味します。しかしデジタライゼーションを実現するには、まず業務プロセスなどをデジタルに置き換える、デジタリゼーションが前提なのです」

デジタライゼーションをいきなり目指すのではなく、まずは目の前の業務をデジタルに落とし込む。これがワークフローを見直す第一歩だと説き、興味深い調査結果を示す。

「そもそも、なぜオフィスへ出社するのか調査したところ、大きく3つの理由がありました。それが『機密文書の取扱い』『押印』『取引先からの郵送・FAXの受け取り』です。確かに、どれもオフィスで行うのが望ましいように見えます。

しかし、『機密文書の取扱い』『押印』はすでにITで解決可能です。機密文書はそれらが格納されているフォルダに閲覧権限を付与し、閲覧履歴まで残せます。また押印についてはコロナ禍で急速にデジタル化が進んでいます。テクノロジーの可能性を直視すれば、これまでよりもより強化されたワークフローが生まれていくことも多いのです」

さらに、郵送物やFAXのやり取りも、今後激減する可能性があるという。

「現時点で、業界には受発注に関わる文書などの標準化・定型化の流れがあり、コロナ禍でこの流れがさらに加速する可能性があります。

さらに、菅総理の肝煎りで政府が『デジタル庁』の創設を決めました。これをきっかけに、行政のデータ形式の標準化が一気に進むと予想されます。そして、この流れは民間企業へも波及するでしょう。そうすれば、取引先との書類のやり取りも電子化がより加速します」

企業がデジタリゼーションする環境はもうすでに整っている。佐藤氏はまず企業がやるべき作業を続けて挙げる。

「何はともあれ、まず文書を徹底的に電子化することです。スキャンしてデータとしてクラウド環境などに蓄積する。まずはここからスタートです。これにより、データの再利用が可能になります」

その先の施策として浮かび上がる、新時代のアセットマネジメント

書類を電子化して保存。ここまでは、すでに多くの企業が着手しているかもしれない。しかし、一歩先をゆく文書管理を実現するために、もう一段階やるべき作業がある。

「本当の意味で文書管理を実現するには、再利用が容易になるよう検索可能にしたり、バージョン管理ができるようにしなければなりません。そこで、文書へのタグ付けやECM(Enterprise Content Management)の導入が必要になってきます。

先進的な企業は、ここまでの流れをすでにRPAによって自動化しています。AI OCRという仕組みがあり、定型化された文書をOCRで読み込めば電子化され、AIが自動で分類・マッピングを進める。この一連のワークフローが自動化できれば、企業のアセットとしての文書価値はさらに高まるでしょう」

普段の業務で当たり前のように目にする文書は、企業にとって重要な資産だ。例えば、発注情報を電子化してAIで分析することで、発注の法則性が見えるかもしれない。そうすれば、在庫の最適化などが実現して、企業のパフォーマンスがより向上する。

また、社内のメールやメッセンジャーのやり取りも大きな価値を持つ。過去のプロジェクトのやり取りが可視化され適切な管理が実現すれば、プロジェクトの進め方やその改善案も見出せる。そして、この作業を通じてプロジェクト進行を標準化できれば、社内外にいる優秀な人材を巻き込みやすくなる。結果として、生産性も高まり、多様な人材が集結してイノベーションの創発が期待できる。

このように普段何気なく送っているメールやメッセンジャーなどのテキストも、文書として位置付け適切に管理すれば、企業の成長を大きく貢献する。企業において、今後は優秀な人材や不動産などの有形資産だけでなく、先人たちの知恵や経験がテキストとして可視化された文書という「無形資産」の重要性がより高まるのだ。そして、これらの取り組みは、経営企画部門、情報システム部門、総務部門などワークフローを統括する立場から積極的に行うべきだ。

さらに、紙の文書をデジタル化する、もう1つのメリットがある。それが、前回お伝えした「持続可能性」への寄与だ。今まで利用してきた紙の使用が減り、環境負荷の軽減が実現できるだけでなく、印刷機環境の見直しも実現し印刷コストの最適化も期待できる。

アフターコロナで飛躍する企業は、地球環境を維持しながら高い生産性で多様な人材がイノベーションを創発し続けられる「持続可能性」を最優先に考えねばならない。そして、ワークフローの見直しは、まさに企業の持続可能性に直結するのだ。そして、企業のパートナー選びも、持続可能性を軸に行う必要がある。

最後に、佐藤氏はこれからデジタリゼーションを本格的に進める企業にアドバイスを送る。

「まずはできることから始めるのが先決です。近年、DXが声高に叫ばれています。トランスフォーメーションと聞くと一気に変えねばならないと思いがちですが、これは誤解です。先進的な企業でも、デジタリゼーションが完了した企業はほとんどないでしょう。

自社のワークフローの中で、何がデジタリゼーションできるのか見極め、そこから着手する。これによりデジタリゼーションの効果が体感でき、企業内で徐々にデジタリゼーションが進み、デジタライゼーションが実行されていくのです。

そして、この改善を繰り返した先に、気づいたらDXが実現しているのではないでしょうか」