2020.04.01

マーケティングの潮流は面白い!この変化を知らないと生き残れない

日本の印刷業界発展に向けて

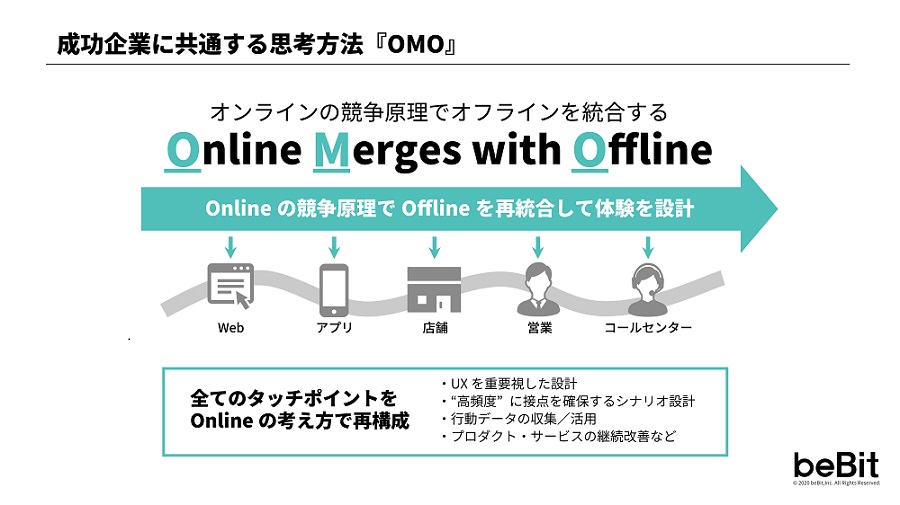

かつてO2O(Offline to Online)という言葉が2010年代前半に流行ったが、それからまだ5年少ししかたたない中で今度はOMO(Online Merges Offline)という言葉が主流になりつつある。多くの印刷会社が対峙するマーケティングの世界はどの業界に比べても変化が早く、激しい。世の中の潮流をいち早く把握し顧客理解を進め、社会に貢献しながらもリードしていく業界だからだ。

日本の優秀なマーケターたちは今や欧米だけでなく中国やアジアの多くの企業から学んでいる。日本文化の中で施策を展開していくことに変わりはないが、この10年で日本からは世界に誇れるマーケティング事例が出ていないことを知っている彼らは日本の外に学びを求めるのだ。そんな彼らと寄り添うために、彼らがいま何を見、何を感じ、どこに悩んでいるのかを20年グローバル企業でマーケティングを努めてきた視点からできるだけ簡潔にまとめてみた。

株式会社 日本HP 経営企画本部 部長 甲斐博一

大型IT機器の営業職を経験したのち、約20年IT業界にてマーケティングに従事しながらB2C、B2Bともに幅広くビジネスを経験。ECビジネスの立ち上げにも携わり従来のマーケティングに加えデジタルマーケティングの特長も理解しながら独自のマーケティング施策を数々実施。ブランド開発からコンバージョンまでフルファネルの設計、実施、評価を得意とする。そこから得た多くの知見をもとに、その範囲を印刷業界に向けたマーケティングに広げ、「アフターデジタルにおける体験提供時代のマーケティングアウトプットとは?」という考えを経営企画の立場から追求している。他にAIをはじめとする最新テクノロジーのマーケティング活用や若年層の育成における産学連携の上手な活用法などもテーマに持つ。

アフターデジタルを理解する

まずはアフターデジタルから入っていこうと思う。少し前にオムニチャネルやO2Oという言葉がマーケティング業界ではやったが、紐解いてみるとどちらも消費者の購買行動に関連する言葉である。スマートフォンの登場により、消費者の生活がより動的にデジタルにシフトしていくことで、企業や店舗との接点が1つではなくなったことから発生した言葉だ。オムニチャネルを完璧に実践している企業はオンライン・実店舗を問わず、一人のお客さまの購買行動は同一人物として捉えようという発想を実践し、このことはその名前の通り複合的なチャネルミックスでもある。そしてO2Oはよりプロモーション(販売促進)に近い意味であり、オンラインでリーチしたお客さまを実店舗などのオフラインの接点へと誘導しようという試みである。

「オムニチャネルが完璧にできている企業は少ないのでは?」と想定している理由は後述するが、同じようにO2Oもお客様をオンラインから店舗へと誘導しようという極めてシンプルな試みである。当たり前のように思える。しかしながら実現に向けて苦労するのは、多くの企業がオフラインベースに施策を設計してきた長い歴史があり、その上に乗せる形で別物としてデジタルチャネルやデジタル施策を積み上げているからであり、それを融合するには多くの改革を必要とするからである。

さて、「昨今叫ばれているアフターデジタルとは何か?」について、詳しくはビービットの宮坂さんの記事『いよいよ始まる令和アフターデジタル新時代!』を読んでいただければ概要を理解いただけると思うが、今までのオフラインにデジタルを加えてそれを融合しようという考え方から脱し、全てをデジタルで包含し、お客さまのことを把握しながら理解していこうという考え方である。

© beBit,Inc. All Rights Reserved.

「このことによって何が変わるか?」というのが、アフターデジタルの最大のポイントである。O2Oが推進されたときにはその中心は投資対効果の把握と向上にあり、またオムニチャネルでは個客サービスの向上やビジネスリソースの効率化であった。

一方でOMOは、Amazon Goやアリババが運営する「盒馬鮮生(フーマー)」の例を見ているとすぐに気づくが、これらの実店舗には多くの店員が存在している。他方で騒がれている無人店舗とは全く異なり、明らかに人が多いのだ。また、Amazon Goの設置カメラの多さも同様である。あれだけのカメラを設置するには相応の実店舗売り上げがないと従来の発想ではペイできないことになる。

「これが何を意味するか?」にアフターデジタルの本質がある。企業にとって最も大切な姿勢である「顧客理解」である。Amazonやアリババはデジタルから始まっている。一方で消費者が生活する世界はデジタルを多用しようとも今でもおそらくこれからも物理世界が中心である。だからこそ、Amazonなどをはじめとする企業はより企業の本質的存在価値への渇望から真の「顧客理解」を求めようとするのである。デジタルでの顧客の動きはおおよそ把握できるが、それ以外は分からないということでは顧客理解は進まない。

このことを背景要因に実店舗を運営し、よりお客さまを理解しようと努力する。これこそがアフターデジタル時代、どの企業もが考えなければならない最も重要なことなのであるが、言い換えればこれはまさに時代を問わず企業活動の普遍的な課題である。

まずは何よりもデータ整備が重要

次にOMOを実践していくために押さえておくべき事項について考えていきたい。まずオムニチャネルのところで触れたが、オムニチャネルが一筋縄でいかないのは個客データや販売データの統合だけでは効果的に実践できないからである。

その裏側にあるサプライチェーンの統合まで行わなければ満足のいくオムニチャネルは構築できない。商品ラインナップ、製造、在庫、物流といった各機能は統合して1つに持った上で、前面では複数のチャネルに対してサービスを提供していくわけだが、そもそも多くの企業ではECチャネルを別物として構築している企業が多く、その場合、後から統合するのは大きな変更となり簡単には進まない。

一方でオムニチャネルを実現させている企業はバックエンドのシステムやデータがすでに統合されているため、お客さまの属性と行動データの統合に集中することができるためOMOの実現は比較的早い。また、O2O施策に取り組んでいた企業はお客さまの属性や行動などのフロントエンドデータが統合されている可能性が高く、このケースではバックエンドインフラの統合とこれまでに統合してきたお客さま系データの結び付けに取り組めばよい。

しかしながら、これからオムニチャネルを実現させようという企業では、バックエンドとフロントエンドの両方の統合を実現させる必要があるためやはり時間が掛かる。理想を捨てフロントエンドデータの統合だけで実現させていくか、時間はかかるもののやはりバックエンドをしっかり整えながら実現させていくか、変化するお客さまのスピードと合わせて決断していく必要がある。難しい決断だが、変化に対応しながら、競合に打ち勝っていくためにはこのスピードが勝負でもある。

統合の話を少し深く掘り下げていくと、オペレーションと設備、人、データ、ツールと別れていくが、ここではデータにフォーカスして考えたい。バックエンドのデータの持ち方は企業ごとに違うであろうことが想定できるのと、各企業のビジネスプロセスにも強く依存するため深くは入らないが、後でROI(Return On Investment:投資収益率)を算出できるような設計にしておくべきであるため、少なくとも顧客単位に抽出できるようにしておくことが重要である。

また、マーケターにとって重要な部分はまずは顧客を一人の顧客として認識するために、B2CであろうがB2Bであろうが人を中心にデータ設計を行うことである。また通常のケースではその人に関係づけるデータは販売系データ、属性データ、行動データに分かれる。これがeMailアドレスによって紐づけられるようにしておくか、ユニークに設定されたIDによって統一管理するかのどちらかが必要である。

特に最新のマーケティングでは、まずデジタルでの行動データをどう一人に集約させるか、クロスデバイス、複数のメールアドレス、複数アカウント、複数IDをどう1つにしていくかを結論づけ、あるいは諦めることも含めて判断が必要である。ブランドサイト、オウンドメディアサイト、そしてソーシャルでの行動までは統合が必須だが、今後の課題として3rd party /2nd Party連動やCookie問題も存在する。

一方でデジタル以外の行動系データだが、まずどこまでデータを取るのかを戦略的に設定する必要がある。後々この判断が差別化につながるため慎重になるべきではあるが、並行してデータ活用のイメージもないと無駄なデータの山となりやすいのもこの分野であるため構築時には留意したい。

B2Cであれば店舗内での行動情報、行動によって蓄積されるポイントやマイレージなどの情報、オフラインイベント参加情報などが考えられ、B2Bであれば加えてセミナー参加情報、ISR(Internal Sales Representative:内勤営業) やテレマーケティング関連情報、そしてオフラインで訪問するOSR(Outside Sales Representative:外勤営業)の情報などが存在する。これらの非デジタル系行動データを整備し、統合することが真の顧客理解の始まりである。

こうした顧客行動データの集約の後、属性データや販売系データとの統合が待ち受けている。どちらを先にやるかは判断次第ではあるが、フロントエンドではこの3つ(属性、販売、行動)を統合することでデータ中心に顧客理解を深めていくわけである。

日本のマーケターたちが向き合う課題

ここまでアフターデジタルからOMOに関する重要点からデータ整備まで話を進めてきたが、これらを進めるにあたって日本のマーケターの多くが直面している問題に視点を移したい。

まず初めに企業内組織構造上の問題である。日本の多くの企業ではデジタル組織は独立して構成されている。前述したとおり、これはデジタルビジネスを進めるにあたり、既存ビジネスにデジタルを上乗せする形でビジネスオペレーションをつくってきたことがその主な要因だが、まずここが統合を成し遂げる際の最初の壁になることが多い。

また、間接販売が中心のビジネスでは営業組織も同様である。直接販売だけであれば、ECと電話、そして直接販売の人的営業しかなく、データも統合しやすいところが多いが、大半の企業が間接販売モデルが中心となっている。そうなると統合を進めるにあたり社内で利害関係が生じ、衝突も起きやすくなるため、歩み寄りづらい。またこのことを解消するために特別にプロジェクトチームが形成されることも多いが、この場合も現場に自分ごと化されづらく、なかなか協力を得られないのもまた事実である。

経営陣のサポートとプロジェクトを進めるチームのリーダーシップで乗り切るしかないのが実状であるが、ここを乗り切るための人事施策もまた重要である。この組織構成と運営こそがデジタル統合とOMO実現に向けての命運を握っているといっても過言ではない。

中小企業の場合は、経営者またはそれに準ずる人が引っ張ることになると思うが、いかに社内全体を最初に巻き込んでおくか、また進捗状況を小まめに情報発信するかが重要なポイントとなる。

次に、スキルセットの問題である。OMOの実践には、データ統合をしていくスキル、活用していくスキル、サイエンティストがいる場合は彼らに対しビジネス視点で適格に指示を出せるスキルなど、旧来のマーケティングにはなかった新しいスキルが必要であり、このことが高いハードルとなる可能性もある。IT業界のマーケターならまだデータやシステム発想を受け入れやすいのかもしれないが、それ以外の業界ではそれらのスキルセットを持ち合わせているケースは少ない。

さらには、複数の部門や代理店などとの協働作業が多く発生するため、協働力の源となるプロジェクトマネジメントやコミュニケーションを含むファシリテーションのスキルが大きく要求される。広告代理店などマーケティングサプライヤーに外部委託することも多い分野だが、よほどそのビジネスやビジネスモデル、損益の考え方など、その企業自身を理解するスキルと目的を達成する強い意志がないとうまくいかないであろうことも論点として挙げておきたい。

最後は経営側のマーケティング理解である。これは企業によって多くの違いがあるため、ひとくくりにして話すことは危険ではあるが、おおむね日本企業ではマーケティングを経営側が理解していないことが多い。この背景には大きく分けて2つの要因が想定できる。

1つ目は、日本企業にとってのマーケティングは歴史的に見て販促、つまり営業活動を側面支援する活動として位置付けられてきた点である。現在の経営陣はおおむね60歳前後が多く、経営陣自らが若い時代に営業で汗を流し、それをサポートする機能が欲しかったという思いが強くあり、故に「それをやっていくら売れるんだ」という質問を多くのマーケティング担当者に浴びせる。

経験豊富なマーケティングの熟練者たちはそれをかわす術を身に着けているが、仕事において活動量の多い中堅層にとっては最もきつい質問である。そもそも多くの著名な学者たちが奏でるメッセージからは、マーケティングの存在は短期的な売上げを上げるだけの存在ではないことは明らかであることから本質とは少し違う角度の負荷がかかるのである。それでもこれにも答えていかなければ社内で評価されることは少ない。

2つ目としては、日本のマーケターの多くは学門としてのマーケティングを学んでいないケースが多く、ジョブローテーションでその職に就いたのだとしたらおそらくこの問いにはまともには答えられないことが挙げられる。つまり、経営側が真のマーケターを育てる土壌がないのだ。

ここまで組織と個人の問題を分けながら挙げてきたが、これらを打開し真のアフターデジタル時代におけるマーケティング活動を実践していかなければならないのが日本の今のマーケターたちである。

体験価値の設定と差別化していくために必要なこと

さて、次に取り上げる「OMOを実現させながら理解したお客さまへ何を届けていくのか?」というのがこのチャネルの真の命題である。日本市場を客観的に見てみると、人口減少、超少子高齢化がすでに始まったマイナス経済成長が予測される先進国である。先進国であるが故に文化的、商業的な成熟度が高いことに加え保守的な組織構造と産業構造から急激な変化も起こりにくい市場でもある。

成熟市場において企業活動は新規開拓中心主義から、お客さまのLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)向上へと移っていかざるを得ない。ここまで話してきた顧客理解とLTV向上を考えること自体は相性が良く、顧客理解を進める過程においてLTVが上がっていくという考え方もできる。またそこに打っていく施策こそが顧客体験価値の提供と向上になるのである。

今までのマーケティングキャンペーンと違い、時間軸を設計していくことが大きな変化だ。設定された時間軸の中でどんな体験を提供していくか、をマーケターは考えなければならない。

その時に重要となるのは、Tech Touch*と呼ばれる威力は弱いがコストの掛からないデジタル施策。eメール、ソーシャル、静的コンテンツ提供、動画、デジタルイベント、昨今急激に普及しつつあるWebinar(Web+seminar)もB2Bの場合は大切になる。その対極にあるのが人との接点から生まれるHigh Touch*である。コストは高くなるが、人が接することによりデジタルではなし得ない「体温を感じるおもてなし」が実現できる。

また、この中間に位置するのがDMやテレマーケティングなどのLow Touch*であり、この組み合わせ方次第でコストが高く今後は人的減少からさらに難しくなるHigh Touchを施さずとも顧客をつなぎ止めていくことが可能になる。ただし、物理的な接点、あるいは音声接点を当てはめていくためにはデータ統合ができていないと無駄な施策群として終わってしまうことも付け加えておきたい。データから学び、どのタイミングでどんなメッセージをどんな表現方法(クリエイティブ)で提供するかをパーソナライズしていくことが重要なのである。

データに基づいた体験を連続的に仕掛けていけば、最後のHigh Touchの効果も絶大である。すでにいろいろな企業でデータに基づいた店舗での接客、訪問営業の効果的資料提供やトークなどの展開は始まっているが、ますますこの動きは加速されるに違いない。

フィリップ・コトラーの『マーケティング`4.0』で指摘されている、お客さまの自己実現、企業の場合はその企業のビジョン達成に向けての方向を見ながら製品やサービスが洗練されていくことに加え、マーケティング施策もこうして設計された時間軸を伴う連続的施策(一般的にはカスタマージャーニー)の上にそれぞれの接点ごとにどんな体験を提供していくかを考えながらクリエイティブを載せていくことでマーケティング施策は完成する。

デジタル接点では、スマートフォンやパソコンの2D画面のようにフォーマットが制約されているが故に、心情変化を導き出すことはある程度計算できる。一方で表現方法の限界値が無限であるフィジカル接点が差別化を図る上でより重要となる。表現方法が自由であることからそのフィジカル接点でどんな体験を提供するかが全体的な結果を大きく左右するのである。

期待する印刷会社の皆さまへ、マーケターたちが求めるもの

ここまでの章において、国内マーケターの置かれた状況や考えるべき視点、そして向かうべき施策という点を論じてきたが、最後はこれらのマーケターたちとどのように印刷会社の方たちが接していくかである。

日本のマーケターたちは一部を除いて難しい状況にある。OMOへのアプローチも土壌が整っていないことからサポートされることが少なく、経営側の理解が少ないが故に説明責任も多く短期的な貢献のみを求められたり、必要なスキルも新しいものが多いため一部のスーパーマーケターを除き、限られた時間の中では一人で全部やっていくのは困難なことは明らかである。

そんな中で、相談役を誰もが求めている。提案をしてほしい、と口では言っていても本当の心情は話を聞いてほしい、悩みを聞いてほしい、ということなのかもしれない。これまでは完璧にオリエンを行い、完璧な提案がほしい、と思っていたマーケターたちも市場の変化スピードや経営側からの要求に疲れていることが多い。

また、デジタルについては新しい分野であることからも必死に頑張ってきたが、ここからフィジカル分野の勉強をやり直すのは正直しんどいと感じているはずだ。一方で前述の通り体験設計と提供には印刷を中心とする物理的表現の世界での創造が必須である。

今こそ印刷業界が培ってきた知識と経験を総動員し新しい体験創造をサポートしてほしいと思う。重要なのは提案ではなくまずマーケターたちの悩みに寄り添うことである。発注を待つのではなく、悩みを理解できるような知識を身に着け、相手の置かれた状況を心から想像してみることである。いろいろと偉そうに言っていてもマーケターたちは常に孤独で不安なのである。そこでその心情を理解できれば何をやらなければならないのかが見えてくるはずだ。

年代や経験は関係のない時代になった。経験の量はさほどあてにならない。対峙するマーケターの心情に寄り添うことができるかが全ての始まりである。そのための新しい知識の習得やこれまでの経験を整理していかに体験創造に向けた価値に変えられるかである。プロジェクトを運用していくためのファシリテーションの力も必要かもしれない。

印刷会社にとっても、顧客理解以上に大切なものはない。日本のマーケターたちの心を捉え、彼らに寄り添い、彼らとともに新しい価値と体験を創造し、一緒に発展していく新しい印刷業界を日本HPは未来に向かう意志ある印刷会社とともにつくっていきたい。

【本記事は JBpress が制作しました】