2020.04.14

デジタルマーケティングエージェンシーが考える体験創造マーケティング

株式会社オプト エグゼクティブ・スペシャリスト ストラテジスト 兼 マーケティングストラテジー部 部長 鈴木 智之氏

<インタビュアー>

株式会社日本HP パーソナルシステムズ事業統括 コマーシャルマーケティング部 部長 甲斐 博一

ダイレクトマーケティングを軸に、デジタルマーケティングの領域で業界を牽引してきたオプト。同社エグゼクティブ・スペシャリスト ストラテジスト 兼 マーケティングストラテジー部 部長の鈴木 智之氏が、「日本マーケティング学会 ポスターセッション2019」にて「ベストポスター賞」を受賞した。「『良い感じ』を科学する。~これがCSV経営/カテゴリイノベーションへの鍵~」と題した鈴木氏の報告では、価値の言語化を通じて、価値そのものの解釈を深めることで、イノベーションとマーケティングの融合の実現に向けた取り組みが紹介された。これまで部分最適を極めてきたデジタルマーケティングエージェンシーは、この先どこへ向かおうとしているのか。日本HP パーソナルシステムズ事業統括 コマーシャルマーケティング部 部長の甲斐 博一氏が話を聞いた。

貨幣以外の価値交換を可視化したい

甲斐:ベストポスター賞の受賞、おめでとうございます。まず、貴社の事業や鈴木さんはその中でどのような役割か教えてください。

鈴木氏:オプトは今、デジタル専業広告代理店を脱却して、マーケティングを軸に顧客のデジタルシフトをリードする“Innovation Agency”となることをビジョンとして掲げています。その中で、僕は“Innovation Agency”を具現化する道筋を探りながら、新たな事業開発を行うミッションを負っています。要は、既存のビジネスとこれからのビジネスを結びつけるためのプロトタイピングをするのが、僕の仕事ですね。

甲斐:では改めて、今回のポスターセッションで主張された内容を教えてください。

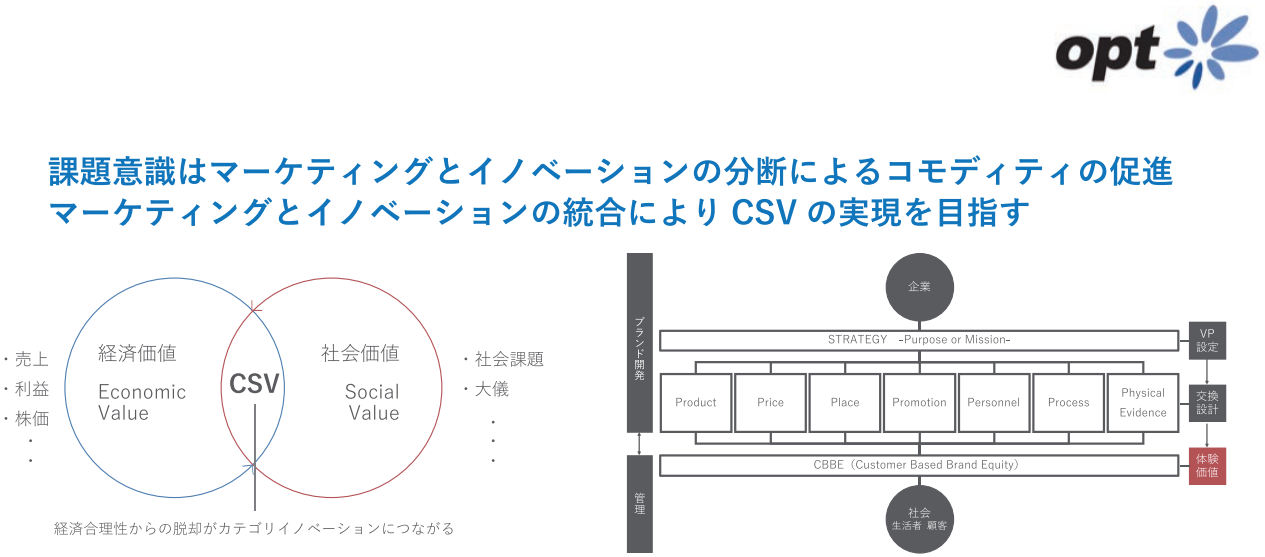

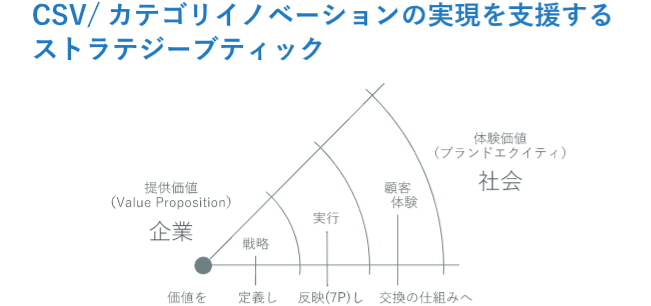

鈴木:もともと、事業において経済価値を最適化していくだけでは、無駄な競争が増えるばかりで、いろいろな不具合が生じるな、という課題意識を持っていました。これを解決するためにあるのが「CSV」で、経済合理性からの脱却によってカテゴリイノベーションにつなげるものが「ストラテジー」です。

この考えをもっとわかりやすくできないかと思ったときに着目したのが、企業と社会(生活者・顧客)との「価値交換」でした。わかりやすい価値としては貨幣が挙げられますが、私たちが交換している価値はそれだけじゃありませんよね。そこを理解しながら事業を展開していくのと、理解せずに今まで通りのやり方で事業を続けていくのとでは、今後の企業の明暗が分かれていくのではないかと考え、まずは意味的価値(こだわり、自己表現、社会)の言語化から着手することにしました。

甲斐:なるほど。そもそも鈴木さんが「価値交換」に目をつけたきっかけは何だったのでしょうか?

鈴木氏:きっかけは2つあります。1つは戦略論に興味を持っていることです。スターバックスがコーヒーを売る場所ではなく「第三の場所(サードプレイス)」と自ら定義したのが、本当に美しいなと思っていて。価値に対する理解を深めていなければ、その発想には行き着けないと思うんですよね。2つ目は、過去に支援させていただいたクライアントさんの成功事例からです。缶詰の会社さんだったのですが、缶詰は包装材というカテゴリの中ではなかなか上位にはあがりません。そのような前提がありつつも、包装材というカテゴリにとらわれず、容器や調理器具としての付加価値を追加したことで、缶詰の価値を高めることにつなげることができました。そんなときにクレイトン・クリステンセンのジョブ理論を知ったことで、価値を明確にしようという着想に至りました。

甲斐:私はPC業界で長くマーケティングをやってきましたので、スマートフォンに市場を奪われていくのを見ながら「イノベーションのジレンマ」を感じたり、ジョブ理論をもって顧客がもつ目的価値の実現に答えてこれなかったことを猛省したりした経緯がありますのでよく理解できます。

企業が目指すべきゴールは本当にシェアなのか?

甲斐:特定のカテゴリの中でシェア争いをするのは、今後難しくなっていくと私も思っています。それが価値交換の結果として取れたものならいいのですが、主従が逆転してしまっていますよね。自分たちで決めたカテゴリの中でシェアを争って意味があるのは、モノが大量に売れた経済成長期の話です。成長期が終わった今もなおシェアをKPIにしているということに違和感を感じることも多いです。

鈴木氏:そうですよね。シェアはカテゴリありきの話なので、経営者が組織をコントロールする際に、使いやすいのだと思います。既存のマーケットでシェアを気にしてしまうのは仕方ないとしても、カテゴリの枠を取っ払って目的を定義し直すことで、次にすべきことが見えやすいという利点は、間違いなくあると思います。

甲斐:戦後の復興期の日本企業には、目的があったと思います。それが成熟した社会になって失われてしまった。その理由は、今の日本企業のどんなところにあると思いますか?

鈴木氏:一つは、意思決定の仕組みが積み上げ型になっていることではないかと思います。僕たちが目的の再定義を支援させていただく際にも、短期的・中長期的にどんなメリットがあるのかという投資の論拠をセットで提案しないと前に進まないことが多くあります。

甲斐:実際、目的の再定義を支援される際には、どんなプロセスで進めていくのですか?

鈴木氏:もともと企業で決められた意思があって、市場に価値を生み出しているので、そこを正しく可視化するところから始める場合が多いです。あとは、CSR活動が正しく評価できていないという悩みを抱えている企業も多いので、そのようなケースでは企業活動をブランド開発の視点で捉え直し、評価できるようにしていきます。

甲斐:なるほど。ここまでくると、もはやデジタルエージェンシーという枠組みは完全に超えていますよね。

鈴木氏:そうですね。僕の担当領域に関しては特にそうだと思います。僕はもともとデジタルを専門とする業種などは経験していなかったので、この業界に入ったときには、デジタルマーケティングという言葉の理解に苦しみました。マーケティングの前にデジタルがある意味って、何だろう?と考え込んでしまって。

甲斐:笑。日本企業の多くは、いつまで経っても「マーケティング=販売促進活動」だと捉えられていますよね。それがデジタルになっただけで、販促の域を脱していないことに変わりはありません。本来のマーケティングがもつ価値との間には大きなギャップがあると思うのですが、いかがですか?

鈴木氏:そうですね。販促はマーケティングのごく一部でしかありませんし、広告は販促の中の一つの選択肢に過ぎません。これまでCPA(Cost per Acquisition:顧客獲得単価)だけにフォーカスして効率化を追求してきた結果、最近では「CPAを超えてしまったから、これ以上は広告を投下できない」という事象が起きてしまっています。ここから脱却し、次の段階に発展するためには、自分たちの存在意義や価値をCPA以外で証明する必要があります。各企業の状況にあわせてそれぞれこれを形にしていくことが僕の使命だと思っています。

これからのデジタルエージェンシーの真価とは

甲斐:事業の目的を再定義したら、そこに合わせた新規事業開発や人材開発も必要になりますよね。

鈴木氏:はい。目的を掲げた後にまずやるべきことは、インターナルブランディングだと考えています。社外向けに認知を高める施策を講じるだけでなく、社内向けの啓蒙に向けたクリエイティブを作って、新たな目的を浸透させることが大切です。

甲斐:そうなると、第三者だからこそ客観的に見えるものがある、というのがエージェンシーの価値の一つかもしれませんね。

鈴木氏:そうです。まさにブランドエクイティの可視化ですね。だからこそ、僕たちは社会(生活者・顧客)と真剣に向き合っているプロフェッショナルとして、個人における価値形成の過程を把握する試みを行っています。

甲斐:それがこのポスターセッションの「『良い感じ』を科学する。」というパートですね。

鈴木氏:はい。市場は、市場という塊があるわけではなく、個々人の集合体で形成されているわけですから、個人における価値形成を把握するために、言語と非言語の提供する知覚刺激の違いによって、そのプロセスにどんな影響が表れるかを検証しました。

甲斐:科学するとは、数値化するということですか?

鈴木氏:そうですね。企業にフィードバックするために、個人の意識の総量を測れたらいいなと思っていて。その意識の中には言語化できるものと非言語的なものがあるということを捉えるのが第一の目的です。宇宙のダークマターと同様に、正確な量はわからないまでも、間違いなくそこに存在するという事実を知ることが大きな価値になると思うので。

甲斐:鈴木さんの好きな宇宙が出てきましたね、笑。なるほど確かに、個人によって価値形成のプロセスは違うとはいえ、クラスターには分けられるかもしれないですね。

鈴木氏:はい。意味的価値も含めた価値によってクラスター分けをすれば、今のカテゴリが間違っていることを示す根拠にもなります。その発想で行ったのが、既存の分析手法(サーベイ)によって意味的価値の解釈を試みたブランドエクイティ調査です。例えば、ニトリとスズキとユニクロは近いけど、そこにドトールや無印良品は入らない。データサイエンスによって、この価値を計測して可視化できれば、OMO(Online Merges with Offline)の肝になり得るかもしれないと思っています。

甲斐:これがコレスポンデンス分析のようにブランディングに活用されるだけでなく、OMOでのコラボレーションなどビジネスモデルに応用されるようになるといいですね。

鈴木氏:そうですね。デジタルマーケティングではなく、DXの文脈で支援させていただければ、企業のあり方そのものを変えていくことにつながるはずなので、これからどんどん良い事例を作っていきたいですね。

甲斐:今突入したアフターデジタルの世界を描くのは、貴社のようなデジタル発のエージェンシーにこそアドバンテージがあると思いますので、“デジタルの活用がCPAの最適化だけに終始するのではなく、その先にある目的のために活用する”ということを示してもらえたら、と期待しています。今後、何か一緒に仕事をすることができれば嬉しいです。

【インタビューを終えて】

株式会社 日本HP 甲斐 博一

鈴木さんには価値交換というテーマと社会貢献をビジネスにて実現するというパーパスが根底にある。価値交換社会は基本的に人類の歴史とともに存在し、経済活動の原点でもある。だからこそ彼の理論では企業活動は価値を生み出し続けなければならないのである。価値とは何か?これも企業に突き詰められる課題である。時代の変化とともにそれぞれの企業活動から生まれる価値も変化する可能性が高い。

マーケターは企業戦略に位置するこの価値創造にt直接絡むか、絡めなくても常に意識しておかなければならない。そしてそのことがより良き社会の創造に貢献していくはずである。

鈴木さんのインタビューを通じてそれを改めて感じた。一方でアフターデジタル時代を迎えてインターネットマーケティングサプライヤーの存在価値も改めて問われているように思う。1990年代後半から約25年をかけて成長したインターネット広告はすでに世界ではテレビ広告の取引量を抜き、日本でも2019年に遅ればせながらその時がやってきた。その歩みとあわせて彼らはお客様のデジタルの側面を握りながら発展してきたのがその主である。つまり本章で語っているまだ販促の側面に立っているに過ぎない。これからはその形態を変え、鈴木さんの言葉を借りて言うならば社会に対して価値ある集団になっていかなければならない。デジタルがフィジカルを包み込む時代においてマーケティング活動を支えるサプライヤーがどうなっていくかは私には想像をしえない。ただ、いくら優秀なデジタルツールを利用しようが、ECのコンバージョン率が10%あがろうがそのことが社会にもたらす影響はとてつもなく小さい。

デジタルとフィジカルが統合するのはすでに与えられた条件であり議論の余地はない。その中で日本のブランドオーナーのみなさんとどんな価値創造を行い、それを交換していくか。ぜひインターネットマーケティングサプライヤーのみなさんには大志を抱き、その中でデジタルとフィジカルをひとつの生活空間としてしっかり融合させながら新しい体験創造とその価値を生み出していってほしいと今改めて思う。

【本記事は JBpress が制作しました】