2019.02.15

NewsPicks Brand Design

エッジAIの自律と協調。そして、知能が誕生する。

2018年10月23日、日本HPが主催するセミナー「AIが『実用』に向けて動き出す」が開催された。

昨今、あらゆるビジネスにおいてAIの導入が叫ばれているが、メディアをにぎわすのはAmazonやGoogleといったグローバルな先端企業の事例がほとんどだ。多くの企業が導入するには、技術的にも運用コストの面でも、まだ高いハードルを越えなければならない。同セミナーではそんなAIの「実用」に向けて、5組の講演が行われた。その一部を紹介しよう。

データを解釈し、仮説を立てるAIの時代へ

岡瑞起氏(筑波大学システム情報系 准教授)

まず、筑波大学准教授の岡瑞起氏による基調講演「汎用から専用へ。IoTがシフトさせるAIの新潮流」では、この10年間でAIの機械学習がどう変化してきたのかが紹介された。

2000年代後半のAIの特徴として挙げられたのは、「パターンを見つけること」だ。

「例えば、私が開発に関わった『あのひと検索 SPYSEE』(2008年公開)は、AIが同じWebページに掲載されている人名のパターンを自動的に抽出することで、人のネットワークを可視化しました。

また、Webといった仮想空間だけでなく、実空間と紐づけられたデータからのパターンの抽出も行ってきました。その一つが、空間での人々の行動を収集し、そこで行われている“行為”のパターンを可視化する研究です。

データとして集積されることで、普段なにげなく行っている無意識の行動が初めてパターンとして見えてきます。こうした空間のパターンを見ながら、空間のデザインを作るワークショップを開催しました」(岡氏)

だが、上記はあくまで「AIが見つけたパターンを人が解釈する」という構図だった。AIが行うのは類似のパターンを抽出するところまで。その意味を読み解くのは人間の仕事だったのだ。

一方、近年の潮流として紹介されたのは「パターンを解釈するAI」の台頭だ。

その好例が、2018年1月に米シアトルに1号店がオープンした「Amazon Go」だ。同店では、カメラ映像の解析と各種センサーによって利用者が棚から取った商品を特定し、アプリによる無人決済を実現した。

さらに、米・サンフランシスコに本社を置くベンチャー企業のStandard Cognitionも、画像解析による無人店舗を2018年9月にオープンし、この無人決済システムを「Standard Checkout」というソリューションとして提供している。

また、ケンブリッジ大学で開発されたAIロボット「Eve」は、化学実験の観察結果を自ら解釈して仮説を立て、実験を繰り返すことで仮説の修正と検証を進めていく。これによってマラリアなどの新薬成分のスクリーニングが自動化され、すでに成果が出始めている。

もっとも、これらは一部のプラットフォーマーや公共的な意味合いの強い先端的なAIの活用事例であり、依然として「AIの導入はすべての企業に必要か?」という疑問は残る。これに対する岡氏の答えは「必要」だ。

「なぜなら、テクノロジーの発展に対するユーザーの期待が高まっているからです。これからあらゆるビジネスが向き合わないといけないのは、AIによってパーソナライズされた便利なサービスを、今すぐ受けられることが当たり前な世代(※アメリカでは、Generation ZやUber Generationと呼ばれている)です。

もし応えられなければ、従来のタクシービジネスがUberに、窓口サービスしか提供できていない銀行がFintechに取って代わられているように、競争相手にマーケットシェアを奪われ廃業を余儀なくされることもあり得ます」(岡氏)

現在のアメリカにおける中小企業のAI導入率を見ると、13.6%がすでにAIを活用しており、73.2%が2019年に導入を検討しているという。おそらく日本はもっと少ないだろうが、現在がまさに過渡期の状態だというのが岡氏の見立てだ。

一昔前は、データの用意からエンジニアの雇用、AIエンジンの開発まですべて自前で行う必要があった。しかし現在は、Google APIやIBM API、Microsoft APIといったさまざまなクラウドAIサービスが登場し、AIを活用するためのコストは下がり、性能は向上している。

他方で、「IoTが扱うデータが膨大になると、ある程度はエッジ側で処理することが求められる」とも岡氏はいう。大量のデータをサーバーに送れば通信費もかかるし、サーバー側のストレージがパンクするおそれもある。また、自動運転のように瞬時に判断が求められる場合は「データを送ってクラウド側の処理を待つ」ようなまどろっこしいことはできないからだ。

「企業がAIを導入するにあたって重要なのは、こうしたクラウドからエッジまで、さまざまなAIから、なるべくコストをかけずに、かつ自社の戦略や提供したいサービスにかなったAIを選択するスキルです。その一助として、現在は『最適なAIを選ぶAI』の開発も進んでいます。こうした変化の先にあるのが、『人とAIが協働する社会』です。

現在、AIはコスト削減のための道具であり、人に隷属する存在であるという考え方が主流です。しかし2020年代には人とAIの関係も変わっているはず。すでに、人がAIを選ぶだけでなく、AIが使う人を選ぶような兆候も現れています。そうやって人とAIの関係や役割分担が洗練された先に、『人とAIが共生する社会』が訪れるのではないでしょうか」(岡氏)

ハードウェアとGPUの進化がAI導入を加速させる

続いて登壇したのは日本HPの大橋秀樹氏と、エヌビディア ジャパンの田中秀明氏。「HP & NVIDIAの最新AI Readyソリューション」と題されたトークセッションでは、先の岡氏も言及した「AIのエッジ化」を中心に両社のAI戦略がプレゼンされた。

現在、Webサービスはもちろん、自動運転やロボットなどのインテリジェントマシン、医療、デザイン、金融など、さまざまな領域にAIが浸透している。この処理を高速化するデバイスとして、田中氏はNVIDIAが新開発したディープラーニングに最適化したデータフォーマット「Tensor コア」、およびそのTensor コアを搭載した世界初のレイトレーシングGPU「QUADRO RTX」シリーズや、よりディープラーニングに特化した「QUADRO GV100」といった製品の解説を行った。

「なかでも今後注目が高まると思われるのが、ロボタクシー向けAIコンピューター『DRIVE AGX PEGASUS』でしょうか。同製品を搭載した自動運転車が4つのインターチェンジを経由し、10回の車線変更を行いながら80kmを走りきる動画を公開した際は、大きな反響をいただきました。なお、NVIDIAでは自動運転だけでなく、運転手のわき見運転や居眠りを検知したり、後方から自転車が来たらドアを自動ロックしたりするなど、運転を補助するAIの開発も行っています」(田中氏)

左:大橋秀樹氏(日本HPパーソナルシステムズ事業本部 ワークステーションビジネス本部 本部長)/右:田中秀明氏(エヌビディアジャパン エンタープライズマーケティング シニアマネージャ)

また、例えば植物が植えられている場所をAIが見定めて水や肥料をやる農業用機械などに用いられている、自動運転マシン向け組み込みAIコンピューター「JETSON AGX XAVIER」も注目に値する。この「JETSON」によって、近い将来ドローンやロボットによる測量や配送、介護サービス、レスキュー、インフラ点検といった分野における「エッジのAI化」が促進されることが示唆された。

一方、日本HPの大橋氏は、同社の戦略を「クラウドではなくオンプレミスでAIに必要なエコシステムを整備していくこと」だと述べる。やはり最新テクノロジーはコストが高く、導入に二の足を踏む企業も少なくない。

そうした企業にサーバーと比較して安価なワークステーションを使用していただくため、開発パートナーとの連携やレンタルの活用などの環境整備を行い、ハードウェアでAI導入のハードルを下げることに力を入れていく方針というわけだ。

それにしても、ワークステーションでAIを扱うことには、どんな利点があるのだろうか?

「AIというとクラウドをイメージしがちですが、IoTで収集される膨大なデータをクラウドへアップロードするのは、通信コストやネットワークトラフィックの側面から見ても現実的ではない場合があります。また、企業様によってはセキュリティレベルの高い機密情報も扱いますし、人物の画像をクラウドに上げる場合はプライバシーの問題が絡むこともあります。

現場のエッジデバイスで学習(トレーニング)と推論(インファレンス)が可能なディープラーニングのためのオンプレミス環境を整えることも必要とされています」(大橋氏)

大橋氏は、そうしたエッジ用の機械学習のサンプルとして海外での事例を2つ紹介する。一つはフランスの地球科学サービス会社、CGGのケース。これは石油や天然ガス、鉱石の探鉱において、地底からそれらの資源が発見されやすいパターンを現場のAIに学習させ、鉱床の場所を推論させるというものだ。非常に機密性が高いデータのセキュリティと、データサイズの観点から、オンプレミスのエッジ端末で迅速に処理できることに大きなメリットがある。

もう一つはアメリカのGE(ゼネラル・エレクトリック)が製造するガスタービンの燃焼実験で、異常が発生しやすいパターンをAIに学習させ、危険を予知させるというもの。従来は熟練工が異常を察知していたのが、AIに置き換わった格好だ。こうした現場でのAIにも、オンプレミスのエッジデバイスが適している。

以上のように、エッジデバイスの性能とともに、AIの開発・導入も着実に前進していることが示された。

左:井上幸則氏(パナソニック ソリューションテクノロジー 執行役員)/右:山本大祐(オプティム プラットフォーム事業本部 執行役員)

それをさらに裏付けるように、セミナーの後半ではパナソニック ソリューションテクノロジーの井上幸則氏と、オプティムの山本大祐氏が、それぞれ現場におけるAIの適用事例を語った。

井上氏は、工場での異常検知や不良品の選別、産業機器の制御支援といったパナソニックのソリューション事例を紹介。これにより検査精度と生産性の向上、ヒューマンエラーや事故の減少、作業者のプレッシャーや目視作業の軽減が期待でき、なおかつ産業機器のインテリジェント化による製品競争力の向上も見込めるという。

一方、山本氏は、ドローンによる空撮で麦の作付けを判別する「OPTiM Hawk」や、ブルドーザーなど重機の作業内容・稼働率の見える化、在宅医療の現場で患者(特に高齢者)の自宅にあるテレビと病院をネットワークでつなぐ「スマートホームメディカルケア」などの仕組みを解説。農業、建設、医療の各分野で従事者の負担が大幅に軽減されていることをうかがわせた。

エッジAIに求められる自律性

最後に登壇したアラヤの金井良太氏の特別講演「エッジデバイスが機械学習の現場を担う」では、AIのエッジデバイス搭載における技術的な課題とさらなる進化のための方向性が提示された。

「これまでのディープラーニングはクラウドの潤沢なコンピューティングリソースを前提とした研究フェーズにありました。しかし現在は応用・普及フェーズに入っており、どれだけコストに見合った効果が出せるのかを問われています。

つまり、処理するデータをいかに軽くして、CPUへの負荷や消費電力を抑えるかがAIを普及させるポイントになっているんです」(金井氏)

金井良太氏(アラヤ 代表取締役CEO)

現在、ディープラーニングに使われるデータの大半は画像データだ。加えて、さまざまなIoTによって得られるデータの種類と量が桁違いに増えているため、AIには小型化、高速化、省電力化が求められている。

「一般的に、ニューラルネットワークの演算量をさげると、利用できる情報量が減ってしまいAIによる予測や認識の精度は落ちます。しかしアラヤでは、ニューラルネットワークの構造そのものを見直すことで、予測や認識の精度を維持したまま演算量を削減するアルゴリズムを開発しています。

これによって、より小さなサーバーでディープラーニングを行ったり、重すぎる画像データからエッジデバイスで必要なデータだけを抽出したうえでクラウドサーバーに送ったりできるようになります」(金井氏)

ディープラーニングのスピードや省コスト化は、GPUなどのハードウェアやアルゴリズムの改善によって向上していくだろう。だが、金井氏が講演の後半で提示した「AIの壁」はさらに本質的だ。

「今の世の中にあるAI(人工知能)は、厳密には“AI的な技術”というべきもので、そこには自律性や知能がありません。しかし、ネットワークに接続されるデバイスが膨大な数になっていくと、それらを統合・協調させるためにも端末(エッジ)に自律性を持たせることが必要不可欠になります。

そこで当社は現在、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が推進するプロジェクトの一環として、KDDI、東京大学とともにドローンの自律制御に取り組んでいます」(金井氏)

ドローンに自律性を持たせるということは、目的(例:遭難した人物を探し出す)を与えれば、それを遂行する手段(例:捜索する範囲を選択する、飛行中の障害物を避けてルートを選ぶなど)をAI自身が選択し、実行するということ。さらに、その経験を学習し、次の行動へと投影していくことだ。

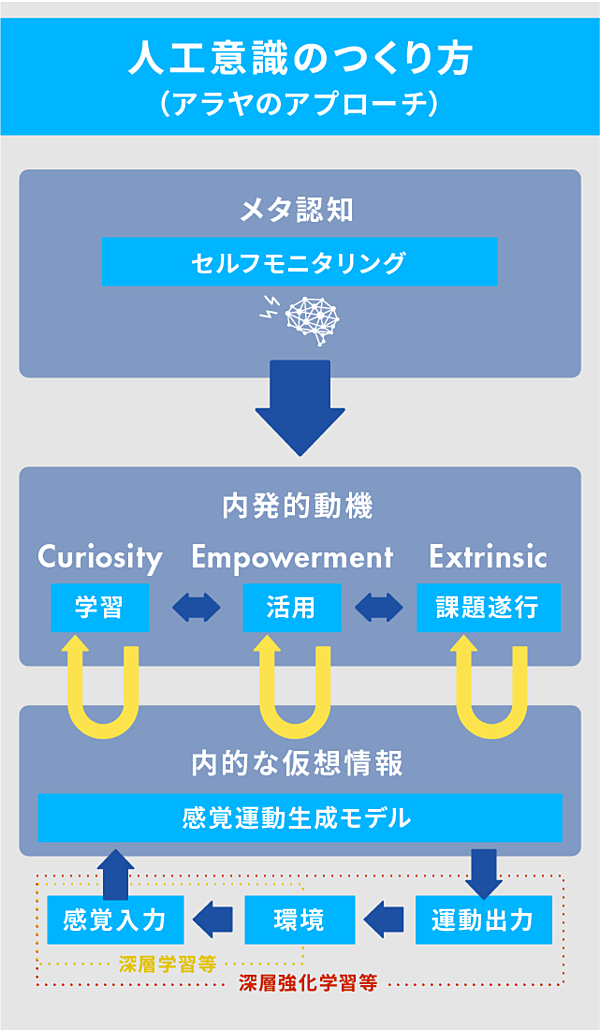

これが金井氏の考える本来のAIだが、現在のAI開発の延長線上には「知能」は生まれないという。なぜなら、AIに自律性を持たせるためには、自発性(内発的動機、意図、好奇心)、汎化性(創造性、思考)、説明可能性(メタ認知、言語)が必要になるからだ。

金井良太氏(アラヤ 代表取締役CEO)

「つまり、自律的なAIを実現するには、AIが自分自身の頭(コンピューターチップ)の中でシミュレーションを行い、自ら情報を生成する必要があります。これを突き詰めると『人工意識』というべきものになります。

例えば人間であれば、自分の目の前で手を振ったらどのように見えるか、誰でも想像できますよね。それは過去の体験をある種のシミュレーターとして用いているからです。

同じように、AIが自らのモデルを学習するようなセルフモニタリングの回路を設計し、チップ内で仮想的な状態をシミュレーションする機能を、現実からのインプット(感覚)とアウトプット(運動)を繰り返すことによって強化できれば、行動を起こす前に計画を立てられるようになります。

これこそが“考えること“であり、本来の意味での『AI(人工知能)』だと思います」(金井氏)

現在、アラヤではドローンの自律化に向けたAIアルゴリズムと、人工意識を開発している。それぞれの端末が意識と知能を備え、高度に自律化した先には、5Gの通信環境を用いてエッジとクラウドを連携させる計画だという。

個々の端末が学習した膨大な仮想モデルがネットワークでつながるとき、初めて「AI(人工知能)」による「ディープラーニング(深層学習)」が始まるのかもしれない。

(取材・構成:須藤 輝 編集:宇野浩志 撮影:後藤 渉 デザイン:國弘朋佳)