「急成長中のオリーズバーゲンアウトレット:低価格とユーモアで集客」、「ウーバーイーツ~ロボット配達が着実に大都市圏に拡大」他:進化を続けるアメリカ小売業界Vol.59

急成長中のオリーズバーゲンアウトレット:低価格とユーモアで集客

オリーズバーゲンアウトレット、テキサス州ウィロウブルック店 出典:平山撮影(以下全て)

オリーズバーゲンアウトレット、テキサス州ウィロウブルック店 出典:平山撮影(以下全て)

十分物価が高い上に関税負担がのしかかってくる米国では、消費者は完全に家計防衛体制に入っていて、ディスカウント業態だけが勢いづいている。しかしその中でもウォルマートやターゲットと言った既存大手にはない「おもしろさ・ユニーク性」を前面に出したディスカウンターやオフプライス企業の成長が著しい。

その一社、オリーズバーゲンアウトレット(Ollie’s Bargain Outlet、以後オリーズ)は、ローカルビジネスの口コミサイト、イェルプ(Yelp)が発表した「急成長ブランド・レポート」で1位の座を占めた。同レポートは小売店と飲食店ブランドを対象とし、新規出店数、サイト上の消費者の評判などを総合的に分析してランキングしている。2024年中、同社への消費者の関心は212%増加し新規出店数は25店舗だった。分析によるとオリーズは価格の安さと顧客サービスはもとより「スタッフの親切・丁寧さ」で断トツでだ。ちなみに2位はダラーストアのダラーツリー、3位はオフプライス最大手TJXのホーム用品業態ホームグッズだ。

オリーズは1982年にペンシルバニア州メカニクスバーグに創業した過剰在庫や倒産企業の在庫品を最大70%引きで販売するアウトレット業態で、今年7月現在34州に600店、2024年度年商22億7000万ドル、対前年成長率8.04%だ。店舗数は競合で昨年倒産したビッグロッツ(BigLots)の63店を買収し、今年度はさらに75店新規出店を予定している。また、消費者の財布の紐が固くなる一方の環境によって可処分消費領域の小売企業では在庫過剰や倒産が増えていて、オリーズのような企業にとっては良質のブランド製品を安く幅広く仕入れられる好機になっている。同社は粗利益率40%を継続的に保ち、これが新規出店その他の成長戦略の原資になっている。

さてこのオリーズのテキサス州ウィロウブルック店を訪れてみた。同店は昨年9月26日にヒューストン市近郊に6店同時開業したうちの1店で、競合ビッグロッツから買収した店だ。同社平均面積は2300~3250㎡だが最近の店舗は多少小型化しており、同店も小さめだった。

入店してまず目に飛び込んできたのは、壁面のいたるところにユーモラスなコメント付きの赤色を基調にしたイラストのポスターが貼られていることだった。「価格はまさにプレーン(飾り気がない、飛行機の意味)、安い!」と書かれたポスターでは同社キャラクターが赤い飛行艇に乗っている。このキャラクターはウェブサイトやアプリにも満載だが、創業者マーク・バトラー氏の似顔絵だ。とにかくユーモア一杯、おやじギャグ?満載のポスターが所狭しと壁面に貼られていて、それを見るだけで思わず笑顔になり、改めて目の前の商品を見ると確かに安い。しかも、食品、生活消耗品、生活雑貨、家具、衣料品、玩具、スポーツ用品など一通りの領域を押さえ、各領域のトップブランドも並んでいる。例えば食品ならハインツのトマトケチャップ、キャンベルスープなどだ。

2点目は、これも少々苦笑いしたが、職業柄隠し撮りを試みたが、どこをどう撮っても売場は雑然として倉庫さながらの陳列だ。でも、それが臨場感があって良いのかもしれない。棚の一部に商品が全然並んでいなかったり、逆に家具の上に無関係な商品が山積みされていたり、台車が売場に並んでいようがいっこうに構わない、といった風情だ。ただ、安全上通路幅はしっかり確保し商品はどけていた。こんなアバウトな店内だが、店舗入り口とレジに近い子供向けの書籍売場だけは真っ赤な什器に絵本や学習参考書が並び、整然としていた。若年層への教育的配慮というところだろうか。

レジは入口左手に一列に並び、全て対面だったがその頭上に「顧客サービス:7と2分の1の戒律」とかかれたポスターがあり、クレジットカードは受け付けるが銀行小切手はだめ、商品の取り置きや配送は不可で、ディーラーは購入数量に上限があるなどが書かれている。「戒律」などと大袈裟に書いているのでつい全部読んでしまった。

同社は現在、「オリーズ・アーミー(軍隊)」と呼ぶリワードプログラムの拡大に力を入れている。米国陸軍の求人広告の文言をまねた広告文を見ると、入会は無料、1ドルごとに1ポイントをもらえ、250ポイントごとに10%オフとなりポイントが250増えるたびに軍隊での階層があがり、販促が有利になったりイベントに招待してもらえる上、年に1回1アイテムが20~30%オフになる。同社の売上の80%がアーミー会員売上で、平均購買額も40%高い。25年度第1四半期には会員数は9%増の1550万人にのぼり、過去4年間で最大の成長率になった。

同社の人気、急成長の理由は低価格だけでなく、頻繁に商品が入れ替わるため「宝探しの楽しさ」を提供できている点が指摘されているが、コストをかけずに顧客をユーモラスに迎え入れるイラストと広告文も大きな心理的要因になっているのではないだろうか。

通路は安全確保できているが、右側の家具(商品)の上には無関係に他の商品が山積みだ。天井のあちこちにキャラクターがぶら下がっている。

通路は安全確保できているが、右側の家具(商品)の上には無関係に他の商品が山積みだ。天井のあちこちにキャラクターがぶら下がっている。

なんと手書きの売場名のサインもある。

なんと手書きの売場名のサインもある。

左:「語りたくなるバーゲン」のtalkとタコ(タコスのこと)をひっかけたイラスト 右:座禅中の僧侶が「買い物をする時は決して妻の選んだものを批判してはいけない。あなたも、だ」という諭しているイラスト

左:「語りたくなるバーゲン」のtalkとタコ(タコスのこと)をひっかけたイラスト 右:座禅中の僧侶が「買い物をする時は決して妻の選んだものを批判してはいけない。あなたも、だ」という諭しているイラスト

ウーバーイーツ~ロボット配達が着実に大都市圏に拡大

ロボット配達のココ 出典:ココロボティクス社

ロボット配達のココ 出典:ココロボティクス社

ウーバーイーツのような食事のデリバリーサービスは利用者が増える一方だ。ウォールストリートジャーナル(WSJ)が紹介したコンシューマーエッジ社の推計によると、全米のレストランはアプリによるオーダーだけで年間約40億件を受注している[1]という。既に労働力不足の中、これを人力に頼っていてはオーダーを消化できないだけでなく人件費で利益もとんでしまう。という訳で、最近、あちこちの都市でロボット配達が急増している。当レポートでもパイロットプログラムを過去にご紹介したが、これらが数年で日常生活の一部になったという訳だ。

ロボット配達では当初さまざまなスタートアップ企業が登場したが、直近で注目されているのはココロボティクス(Coco Robotics)だ。2016年にUCLA(カリフォルニア州立大学ロサンジェルス校)の学生だった創業者が開発し、累積で1億1000万ドルの資金調達を果たし、ウーバーイーツと提携して2024年8月からシカゴで、2025年4月からマイアミでレストランからオーダーを宅配している。既に累積50万件の配達実績を持つ。

同社のロボット、ココ(Coco)は時速15マイル以内で走行し、歩道ではさらにスピードを下げて時速5マイル程度で移動するが、人による配達だとドライバーがレストランに到着するまでの待ち時間が発生するのに対してロボットはレストランに待機し、調理し終わったらすぐに詰め込んで出発できるので結果的により迅速に宅配できる。また、無人走行だがLiDARとカメラを搭載し360度周囲の環境や距離を認識でき、遠隔で人間のオペレーターが監視しているので、何か走行を妨げる状況が発生した時には人によるコントロールが可能だ。WSJの取材によると、酔っぱらった通行人がベンチ代わりに上に座ってしまう、といったようなことはたまに起こっているらしい。

なおココの積載量90リットルと大きく、米国の平均的買い物袋4個分運べる、電池寿命が長く最大1回の充電で33時間移動が可能、デザインがモダンでしゃれている、といった特長があるが、もう1つ注目されるのが二酸化炭素廃棄ゼロ配送であることだ。また通常の駐車場の1台分の面積の6分の1しか使わないという利点もあるのでサステナブルな配送手段だ。今年7月には大手レストランチェーン、ホワイトキャッスルはシカゴにウーバーイーツを通じてココ配達をテスト導入し、同社・ウーバーイーツのPOSシステムとココ・ロボットのシステムを統合してシームレスなオーダーのロボット配送体制を築いた。

今年2月にウーバーイーツはアヴライド(Avride)社と提携して東海岸で初めてニュージャージー州ジャージーシティにロボット配達をテスト導入した。同市在住の知人によると、人間と違って横断歩道ではちゃんと信号を守って渡り、その健気な姿にほろりときたそうだ。アヴライド社はレストランだけでなくスーパーマーケットのテスト配送も始めており、5月に地元テキサス州を拠点とするリージョナルスーパーマーケット大手、H-E-Bのオンラインオーダー配送を行っている。H-E-Bの宅配プラットフォーム「フェイバー(Favor)」でオーダーをフルフィルメントし、ロボット配達をオースティン市内ミュラー店からロボット配達を行い、配達区域は現在は1マイル以内、オーダー内容も小型商品を10点までだ。同社のロボットはココよりやや小型で、直径42cmのピザ6枚と1.5リットル入り飲料5本まで積載できるが、一般的なスーパーのオーダーの配達よりコンビニエンスストアの方が向いているかもしれない。

いずれにしても、あと数年もすればレストランの食事やスーパーなどの小売店のオーダーをロボットから受け取るのが当たり前の生活になっているのかもしれない。ちなみにレストラン配達では必須の配達人へのチップ(20%前後)は不要なので、チップで最終支払い額があがってしまう米国では日本以上に急速に普及する可能性があり、宅配従事者たちは既に危機感を募らせている。

[1]Wall Street Journal, ‘The robots that are taking over your food delivery’, 2025年7月21日

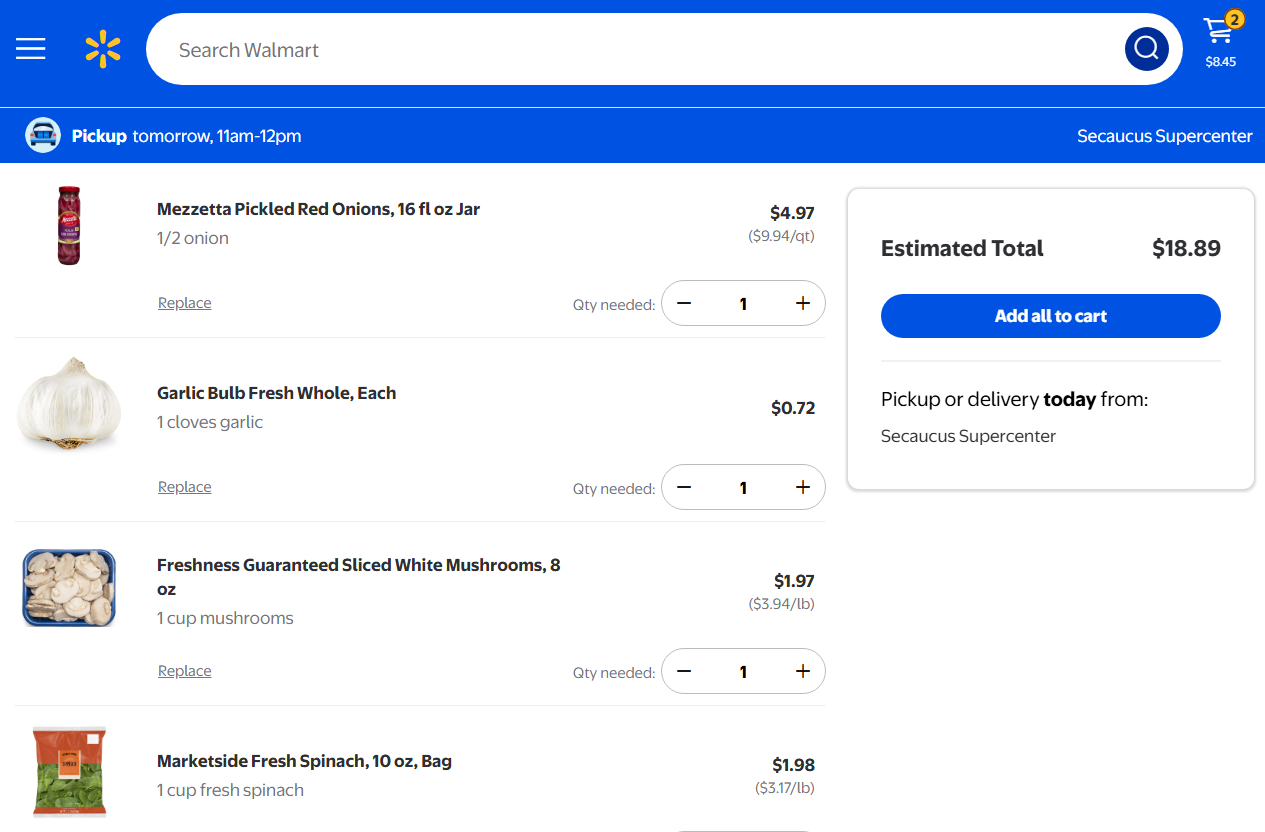

ウォルマート「ミール・トゥナイト」プラットフォーム

ウォルマート「ディナー・トゥナイト」のトップぺージの一部 出典:ウォルマートのウェブサイトより

ウォルマート「ディナー・トゥナイト」のトップぺージの一部 出典:ウォルマートのウェブサイトより

米国でも夕方4時が近づくと主婦の悩みは「夕食何にしよう…」であることは変わりない。この永遠の悩みを解決すべく、スーパーはあの手この手を打ってきた。2012年にブルーエプロンの登場で一気にブームになったミールキットは、1回の食事の献立が予め組まれていて、例えば前菜とパスタ料理とサラダに必要な食材とレシピが箱に入って定期配送するサービスで、それを指示通りに調理すれば見事に栄養バランスあり美味しい食事ができる、というものだ。2018年にウォルマートも参入し、配達ではなく店舗販売向けにアレンジして2人分で$8~$15の食事をパックに詰めて提供した。

しかしミールキットはヘルシーでグルメかもしれないが、一般的に少々高めになるし、箱に入っている食材、例えばにんにく1個を必ずしも全部使いきれないので食品ロスが発生しやすい。またその日食べたい食事が届くわけではない。それでも在宅時間が長かったコロナ禍ではミールキットは需要が拡大したが、またオフィス勤務に戻った現在、夕食の悩みには今まで以上に「早くて便利」が重要になっている。

6月にウォルマートが開始した「ディナー・トゥナイト(今夜の夕食)」はワンストップで夕食を用意できるプラットフォームで、ウェブサイトとアプリで利用できる。顧客はディナー・トゥナイト、イージー・ディナーなどと入力すると当該ページに行きつく。トップページは「調理不要ですぐ食べられる温かい食事」「オーブンでローストするだけ」「ピザとパスタ」「サラダ」等典型的な夕食のカテゴリー別に構成され、それぞれ一般的なアイテムが並んでいるので、ほとんど考えることなくその時の気分でサクサクと選んでいける。

また「レシピ・ハブ:新しいレシピに挑戦」というページもあり、例えばマッシュルームとほうれん草のオムレツにはアメリカ糖尿病協会の推奨が付き、下ごしらえ10分、調理時間15分、一人当たりのコスト$9.36と意思決定に関わる情報が一目でわかる。これをクリックすると必要な食材がずらりと並び、必要な食材だけをクリックしていけば買い物が済む。また合計金額が同時に表示され、家計管理も簡単だ。夕食だけでなく、朝食、ランチ、デザートのレシピ集もあり、決して奇をてらうことなくごく定番のメニューで構成されているので、忙しい毎日の献立作りと買い物の時間削減にはとても役立ちそうだ。

「レシピ・ハブ」内のメニュー一覧(上)とマッシュルームとほうれん草のオムレツに必要な食材のページ(下) 出典:ウォルマートのウェブサイトより

「レシピ・ハブ」内のメニュー一覧(上)とマッシュルームとほうれん草のオムレツに必要な食材のページ(下) 出典:ウォルマートのウェブサイトより

今消費者はただ安いだけではなく、何か付加価値を求めている。食品小売については、とにかく主婦の悩みをどこまで解決するか、が重要ということだろう。

◇「ディナー・トゥナイト」のリンク https://www.walmart.com/cp/dinner-tonight/5681029?q=dinner+tonight

アマゾン・プライムディ~値引き対象商品の絞り込み戦略と生成AI活用

7月8日~11日の4日間開催されたアマゾン、プライムディは過去最高の241億ドル、昨年は2日間のみの開催だったので過去最高は当然だが、2日間として換算しても昨年を大きく上回ったようだ。アドビの事前予測によると米国サイトへはビジット数1兆、18カテゴリーから1億SKUを販売したそうだ。

関税導入時期という不安定な状況もあり、AIを活用した商品・在庫計画ソリューション企業、インパクトアナリティクスによると、今回のプライムディは値引き対象商品の幅は前年より24%減少し、値引き対象商品数は全商品のわずか14%だった。同社の分析では今回のプライムディでは何でもかんでも安くするのではなく、値引き商品を絞り込む戦略で売れ筋商品への誘導を強化したこと、またプライムディで毎年よく売れる日用品、エッセンシャル商品の値下げはバンドルセール(複数買えば安くなる)か時間限定への転換が見られたという[2]。

ところで、最新の米国消費者5000人を対象にしたアドビ調査[3]では「生成AIを使って検索」は55%、「商品推奨を求める」47%、「格安価格を探す」43%、「ギフトのアイディアを探す」35%、「ユニークな商品を探す」35%、「買い物リストの作成」33%だった。また「インフルエンサーに影響されて購入した」人はソーシャルメディア全体より10倍多かった。

昨年ホリディシーズンで既に生成AIが消費行動に影響する兆候は見られ、昨年11月1日から12月31日までの生成AIによるサイトトラフィックは対前年1300%増だったが、今回のプライムディ期間中の生成AIによるサイトトラフィックは対前年3200%増で広告つき検索やeメールでは生成AIの影響はそれほど大きく伸びていなかったがチャットの効果は高かった模様、また価格志向の高い消費者セグメントではAI利用が活発で迅速にお買い得品や商品情報を入手する傾向が見られた。

今回のプライムディ、そして既に始まっている米国の新学期商戦、続くホリディ商戦でも生成AIの影響度はますます高くなることだろう。いかに巧みに生成AIを活用していくかが勝負の決め手となっていきそうだ。

[2]WWD, ‘Prime Day 2025 went bigger on discounts for fewer products’, 2025年7月11日

[3]WWD, ‘Prime Day event expected to generate record $23.8 billion in online spend’, 2027年7月7日

【在米リテールストラテジスト 平山幸江】

ウォルマートは商品部スタッフの業務生産性を向上するため、生成AIを使ったアプリケーション「ウォーリー(Wally)」を3月に導入した。ウォーリーは時間がかかる以下のような作業を自動的に行うことができる。

- データエントリーと分析:時間がかかり複雑な作業を瞬時に行う

- 原因究明:なぜある商品が全く売れない・あるいは爆発的に売れたのかを分析

- 業務サポート:業務上の質問に答え、未解決の課題についてフラグを立てるといった管理

- 先進的計算:複雑な計算式を自動的に解き、予測

同社商品部スタッフのウォーリーへの反応は非常に良いとのこと。従業員を手間や時間がかかるタスク業務から解放し、より目の前の課題解決に向けた分析や議論に時間を使ってもらうことで、日々進化する顧客の期待に応えられると同社はコメントしている。生成AIを使った他にもコーディング作業のアシスタントも取り入れている。

また4月には「トレンド・トゥ・プロダクト(Trend-to-Product)」というアプリケーションを開発、生成AIが自動的にインターネット上の情報やインフルエンサーの発信情報を収集し、ファッションのグローバルトレンドを分析し、デザイナーがその情報を使って低価格なトレンド商品を開発するのを助ける。TTPの情報をベースにデザイナーと商品部スタッフはコンセプトボードを洗練させ、過去の消化率などの営業データとも照らし合わせて製品仕様書を最終化する。TTPはメーカーに対する仕様書を自動的に作成もする。通常は衣料品開発ではこのような初期の情報収集、分析からデザインをおこし、製造して店頭に並べるまで6週間かかるが、最初の情報収集、分析作業は数週間が1時間未満へと時短でき、全体のプロセスにかかる時間は4分の1に短縮される。

同社がこのようにアパレルのPB開発業務に生成AIを活用するのは、関税問題で今後シーインやティーム―テムが米国市場内で今までの勢いを保てなくなるからとの読みからだ。

一方、アルディは3月にデジタルウェイブテクノロジー(Digital Wave Technology)社と提携し、同社の生成AI技術を使ってネットスーパーの商品情報の自動編集による業務効率化しSEOの強化を開始した。また多国言語で自動的に最適な翻訳を行うこともできる。加えて商品やパッケージの画像から商品の重要な訴求点を見つけそのアトリビュートを使うことで消費者から商品を発見してもらいやすくするアプリケーションも導入した。後者は非常に時間がかかる作業であるため、この自動化はマーケティングの向上、収益力の向上にインパクトを与えることができる。

関税問題は消費意欲の低下につながるという懸念が大きいが、このように逆境をバネにDXで収益力を高めようとするところが米国企業らしい。