ITシステムの導入はタイミングが重要

「ITシステムの導入に関しては、長期のビジョンとITライフサイクルの両方を見据えながら導入していくのが大切です。それを約3年の期間と考えたときにどういうスペックがあれば、業務全体をカバーできるかを考えています」と語る鈴木氏。

今や映像技術にITシステムが不可欠なことはいうまでもないが、中でもシステム自体の切り替えタイミングが難しいのだという。

「ワークステーションの導入タイミングにおいても、製品自体のメジャーアップグレードと私共の仕事のタイミングが合わないと難しくなってしまいます」と言葉を繋げる早川氏。

株式会社白組 システム部

部長 鈴木勝氏

システムエンジニア/

3Dマッチムーブ担当 早川胤男氏

一般に長編作品の場合、数ヶ月単位から数年単位の制作期間がある。ひとつの作品の制作が終わるタイミングと、ワークステーションをはじめとしたデバイスのメジャーアップグレードのタイミングが折り合えば導入しやすくなる。しかし、制作が終わった段階で、製品の進化が小さなバージョンアップに留まる場合は、システムの切り替えタイミングとしては劇的変化が望めずどうしても躊躇してしまうのだ。

白組 調布スタジオでは、2010年に公開された「SPACE BATTLESHIP ヤマト」の制作を手掛けたが、制作作業に入る前にリニューアルされたHP Z800 Workstationをいち早く導入した。「この作品では作業ボリュームが多くなると分かっていたので、制作が始まるタイミングで導入しました」と語る鈴木氏。

作業も終盤にさしかかった頃、当時の調布スタジオではレンダリング作業が増える事はある程度想定していたものの、デザイナーから「メモリが不足している」という意見が出始めたのだという。「購入時は16GBでスタートし、次に24GBまで増やしてなんとかしのいでもらいました」という早川氏。結果的にこの対応は功を奏し、「SPACE BATTLESHIP ヤマト」の制作も無事に完了、公開されることになった。

「制作途中でワークステーションのスペックが足らなくなりすべて入れ替えることは不可能です。また、Z800を導入して1作品目で更に新しいワークステーションを買い直すというのはできない。だからこそ、導入検討時に「Z800とZ600を両方検討し、メモリスロット数が多いZ800の方がメモリが不足した場合にも増設し対応できるという部分を選んでおいた」と鈴木氏は当時を振り返る。

年々高まる映像技術へのニーズを満たすため、最新のワークステーションを導入

鈴木氏、早川氏らが映像の制作現場において、最新のテクノロジーを導入するタイミングにこだわる理由はいくつかある。「映像の世界ではCGへの要求が年々高くなる傾向があります。技術もそうですが、納期も短縮されていく。そのニーズに応えていくためには、ワークステーションのスペックを上げる必要があるのです」と早川氏。「調布スタジオには、マシンのスペックをフルに導き出せるアーティストが居ます。彼らが集中して作業したいというときに、相応のパワーが出せる環境を作りたいのです」と鈴木氏も言葉を続ける。次回作の映像をより進化させるため、制作期間と準備期間を見据えたタイミングの良い時期でのITの導入を図る必要があるというわけだ。

白組では次回作の制作開始をひかえたこのタイミングでHP Z800 Workstationから、最新テクノロジーを満載したHP Z820 Workstationへと、ワークステーションを切り替えることを決定した。アーティストらがCGを制作するとき、マシンには高い負荷が掛かる。最新の技術を常に取り入れている白組は時代の先端を切り開いているだけに、システム要件的にも高いものが求められるのだ。

「次回作『永遠の0』の制作が始まる前のこのタイミングで、ジェネレーションが大きく上がったHP Z820 Workstationが導入できたのは意義深いことです。『SPACE BATTLESHIP ヤマト』、『Always 三丁目の夕日’64』と作業内容によっては24GBのメモリでは、メモリ不足が足を引っ張ると分かっていたので、Z820ではメモリを64GB搭載すること考えました」と語る鈴木氏。過去のケースから、次回作を制作する上で必要なスペック的な要件をあらかじめ満たしておくことは大切だ。こうした確かな先見性の高さは、冒頭で述べた長期のビジョンを見据えつつITシステムを構築していくというポリシーに見事にあてはまる。

最新のジェネレーションを取り入れることで将来への備えを万全にする

もちろん、白組がこだわる最新テクノロジーの導入は、先に述べたようなメモリ容量への要件をあらかじめ満たすという部分だけに留まるわけではない。「今まで使用してきたZ800の内部レイアウトから、Z820でも簡単にハードディスクが追加できることが分かっていました。CGチームでは、ファイルサーバも高速化しますが、作業用の内部ストレージもバランス良くあげたかったので、今回は冗長性とストレージへのアクセススピードを向上させるため、4基のハードディスクをRAID10で運用しています。安全に内蔵ストレージを大容量化できるのでかなり快適になるはずです」と鈴木氏。次回作へ向け、より大容量データを扱いやすくするための工夫も考えられている。

この他、白組が導入したHP Z820 Workstationの場合、USB3.0ポートや水冷システムといった、以前に使っていたHP Z800 Workstationと比べ、メジャーアップデートされている機能も多い。「コンポジターがデータを持ち歩くときに、今までのZ800ではUSB2.0ポートを利用してデータをコピーしていましたので非常に時間が掛かっていました。それがUSB3.0になり劇的な転送速度の向上が見られるはずです。今まではデータコピーの時間も見越してスケジュールを立てていましたが、これからはその時間も使ってさらにクオリティを高められるかもしれません。また水冷システムを導入することで、長時間の安定動作が期待でき、静音性も高くなります」と語る鈴木氏。ユーザーが使いやすいと体感できる部分、あるいは操作環境が向上する機能、そうした部分をはっきりと感じられるのが新しいジェネレーションへとシフトしたタイミングで導入するメリットでもあるのだ。

Z820の筺体内部

さらに「今回導入したHP Z820 Workstationの場合、PCI ExpressがGen3にアップグレードしています。今すぐ使うわけではありませんが、次世代のテクノロジーはこれを活用してくることは見えてきていますしね」と鈴木氏がいうように、来るべき世代交代にも対応できるようなメジャーアップデートがされた製品を導入すれば、将来を見据えたスペック要件も視野に入れることが可能となる。

また、調布スタジオでは、ソフトウェア環境も常に最新のものが使えるよう試行錯誤を続けている。OSはWindowsではなくLinux Fedra 17を採用している。その環境で動作するAutodesk® Maya® 2013、NVIDIA® mental ray®などの検証はもちろん、最新技術を使いこなすのに必要な様々なツールを活用する。「今回導入したHP Z820 Workstationには、8コアのインテル® Xeon® プロセッサーE5-2665がデュアルで搭載されていまので1台のマシンで合計16コアを搭載していることになります。次回の作品の制作に使うDNA Research社の3Delightというレンダラーではマルチコアと親和性が高いといわれているので、その効果も期待できます」と早川氏は語る。こうしたソフトウェアに対する高い要求に応えられるためのプラットフォームとしても、高いスペック要件を満たすワークステーションは必須であるといる。

こうした数々の導入メリットが重なることで、ワークステーションを駆使して映像をクリエイトしていくアーティストは、制作環境の劇的な変化を体感することができる。「アーティストが集中して作業に没頭したいと思っているときに圧倒的なパワーが出せる。発想を形にする上で全体のレスポンスを向上させたワークステーションを駆使してもらえればそれが体感できるのです」と鈴木氏は語る。

クリエイティブな作業をする上で、道具としてのワークステーションにボトルネックが存在するとそれがストレスに繋がってしまう。新しい発想を形にするためにも、こうした取り組みを続け、それを実現することがアーティストを支えていくことにも繋がるのだ。

制作ツールの最新バージョンの動作検証をする早川氏

ITシステムの全体像を把握し成長させる

タイミング良くスペックを上げていくことで

ITシステム全体をバランス良く成長させる

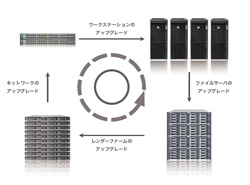

白組では、ワークステーション単体のスペックだけを考えて導入するわけではなく、ストレージやネットワークも含めた包括的なITの一部としてシステム全体を捉えているのも特長だ。「私たちの場合、コンピュータ、ネットワーク、レンダーファーム、ストレージ、この4つの要素すべてでひとつのITシステムとして捉え、それぞれを有機的に発展させていくのを目標としています」と鈴木氏。

HP Z820 Workstationを導入する以前に着手していたのはネットワーク系の強化だった。これはサーバとスイッチ間を10ギガビットイーサ化することで、サーバ間のボトルネック解消するためだ。「当初の想定通りの速度が出ているので、良い方向に改善できました」と鈴木氏。

こうした、ITシステム全体を底上げしていくアップデート方法が、白組の特長といるだろう。

また、リアルタイムプレビューなどを行うコンポジターの場合、さらなるストレージの効果的な活用方法として、外付けRAIDボックスによるデータ運用を今回からチーム全体に取り入れている。

「CGアーティストに比べてコンポジターのほうが取り扱うデータ容量も大きく、高速でデータを書き出すニーズも高くなります。コンポジット作業を行ったりプレビューをする場所も調布スタジオだけではないので、外付けRAIDボックスとワークステーションの設置を対として標準化することにより、これまでのようにデータを持ち歩く必要もなく、そのまま拠点に置いて帰れる環境を作りました」と鈴木氏は語る。

こうした適所へのITツールの配置をすることでユーザーの利便性を高めていくことに成功している。

また、リアルタイムプレビューなどを行うコンポジターの場合、さらなるストレージの効果的な活用方法として、外付けRAIDボックスによるデータ運用を今回からチーム全体に取り入れている。

IT資産を無駄にせず、使い切ることをポリシーとしている白組では、一世代前の資産も有効に活用している。「HP Z820 Workstationを導入した後はHP Z800 WorkstationもWindows OS用の作業マシンとして並行して使い続ける予定です。また新たなチャレンジとしてコンポジターに関してはZ820とZ800のペアを組み、THE FNOUDRY社NUKEやAdobe After Effectsのパーソナルレンダーノードのような使い方を今回は試そうと思っています。将来的には小型のワークステーションを用いればスペースと電力を確保できる」と語る早川氏。先に述べた外付けRAIDボックスがあればストレージのボトルネックが解消されるため、ここでも威力を発揮するというわけだ。

ITシステム全体を捉え、最新テクノロジーと既存のIT資産を適所に配置することで、ユーザーの利便性は劇的に向上していく。IT担当者である鈴木氏、早川氏らの試行錯誤の苦労は計り知れないが、彼らの活躍によりアーティストやユーザーは、新しい技術や発想を作品に盛り込むことに専念できるのだ。