「ホームセンター、ロウズがApple Vision Proでキッチン設計」、「ウォルマートの自宅内配送「インホーム」サービスが4500万世帯に拡大」他:進化を続けるアメリカ小売業界Vol.46

ホームセンター、ロウズがApple Vision Proでキッチン設計

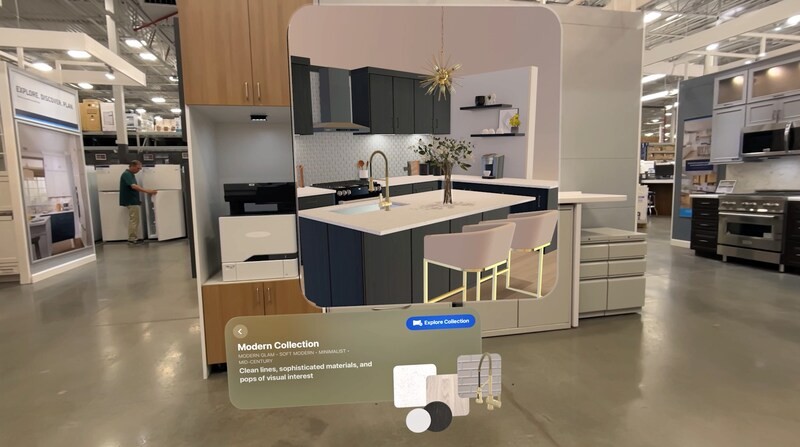

ロウズ店内でApple Vision Proを使ってキッチンデザインを選んでいる様子 写真:ロウズ社広報資料

ロウズ店内でApple Vision Proを使ってキッチンデザインを選んでいる様子 写真:ロウズ社広報資料

ホームセンター業界2位のロウズは6月3日、Apple Vision Proを使って、キッチンを設計するサービスのテスト導入を開始した。このサービスはロウズ・イノベーションラボが開発したさまざまなAIや最新技術を活用した新時代のアプリケーションの1つで、「ロウズ・スタイル・スタジオ(Lowe’s Style Studio™)」と呼ばれている。スペイシャルコンピューティング技術によって顧客は自由にキッチンデザイン、素材、色などを変え、通常なら2D画像で完成イメージを見るところを、Apple Vision Proを使うことで3Dで目と手の動きを使って自由に完成イメージを見てデザイン変更ができる。また、完成した画像をロウズのウェブサイト上のアカウントに保管し、iPhoneまたはiPad上のアプリで必要な商品を簡単に購入できる。

テスト導入は6月8日から12日までノースカロライナ州セントラルシャーロット店、6月22日から25日までニュージャージー州ノースバーゲン店とカリフォルニア州サニーヴェール店で行われる。同サービスはオンライン予約しなければならない。顧客は合計800億通りのデザインの中から夢のキッチンをデザインし、完成したデザインを簡単にメールやテキスト、エアードロップで家族・友人と共有して相談することができる。

同社イノベーションラボは過去にも本レポートでご紹介した「メジャー・ユア・スペース®」でiPhoneのARキットとLiDARスキャナーでレーザービームを照射することで空間の距離を自動的に測定する技術や、生成AIを使ったチャットボット、小売業界初の双方向な店舗デジタルツィンなど最先端テクノロジーを活用して、未来の小売の構築に挑戦している。

一方、今回提携したApple Vision Proは米国小売価格$3,499からと高額で、アップル社も初年度の販売予測を100万台から40万台に下方修正しているものの、小売業界だけでなく、ヘルスケア業界の医療の現場で、医師が例えば心臓発作が起こった時に体内で何が起こっているかをヴィジュアル化して患者に教育したり、看護師に複雑な機械の使い方を指導するなど、さまざまな活用方法をテスト中だ。

新たな技術はまず体験させて、今までには無かった価値を実感させ、ユーザーを創出することが重要なのだろう。

アンソロポロジーがアダプティブファッションを発表

左:モデル、コンテンツクリエーターのブリ・スカレッセ氏、右:モデル、コンテンツクリエーターのマヤ・ムーア氏 写真:アンソロポロジー広報ページよりスクリーンショット

左:モデル、コンテンツクリエーターのブリ・スカレッセ氏、右:モデル、コンテンツクリエーターのマヤ・ムーア氏 写真:アンソロポロジー広報ページよりスクリーンショット

アダプティブファッションとは年齢、障がい、身体の柔軟な動きが欠けている、などの理由で衣服の着脱が困難な人のためにデザインされた衣料のことだ。認知機能の不全、視覚障がい等によって着脱が難しいケース、一時的なケガの場合等も含み、障がい者向け衣料品と紹介されることが多いが実際にはもっと幅広い人を対象にしている。米国疾病予防センターの推計によると、身体または精神的機能、構造の障がいによって何かしらの活動ができない人の数は世界的に4人に1人だ。

米国ファッション業界ではトミーヒルフィガーが2017年から「トミー・アダプティブ」を販売、ヒルフィガー氏自身が自閉症の子供と生活する経験からいち早く、ボタンの裏に磁石を入れて開閉できるシャツや、自閉症に多い神経過敏症の人でもかゆくならない素材を使ったTシャツなどを提供し続けている。その後アマゾン、ターゲット等マス市場でもアダプティブ衣料コレクションを販売開始した。2019年のバニティフェアのオスカー賞パーティには複数の硬化症を持つ女優セルマ・ブレアが特注の杖をつきながらラルフ&ルッソのイブニングドレス姿で登場し、アダプティブファッションは機能性重視の日常服だけでなく、全ての人が楽しめるファッションのあり方として再認識されるようになった。

2023年9月にはセクシー路線で有名だった大手下着販売のヴィクトリアズシークレットもアダプティブ衣料品を販売し話題になったが、6月にアンソロポロジーはアダプティブファッションのコレクションを発売するだけでなく、障がいのあるインフルエンサーやコンテンツクリエーターをモデルおよび彼女たちがいかにファッションと向き合ってきたかを語るストーリーテラーとして採用し、アダプティブファッションをより深く広く理解してもらうためのキャンペーンを展開している。

例えば冒頭の左写真のスカレッセ氏は6歳から車椅子の生活をし、好きなブランドの服を自分で改造して楽しんできたが、ファッション業界には障がいのある人がモデルをしたり、意見を述べたりする機会がないことを不満に感じていたという。右写真のムーア氏は17歳の時にガン摘出手術で片腕を失ったが、突然の生活変化の中で、障がい者コミュニティからこういう下着ならストラップがずれないでよい、と言ったような具体的なアドバイスを交換してきた。しかし今回のキャンペーンに参加することで、より多くの障がいを持つ人々がイブニングドレスのような特別な気分になれるファッションを楽しみ、自分の身体を再び愛せるようになってほしい、と語っている[1]。

このようにアダプティブファッションは、着脱しやすいという機能性だけでなく、ファッションの真髄である「自己表現」「自分自身が美しく見え、楽しい気持ちになれる」「今の自分の身体特徴の受容」といった精神面での効果も追求し始めている。日本ではどの先進国より高齢化が進んでいるが、人生の最終コーナーをきらきらさせるようなファッションの提案で、世界をインスパイアすることもできるのではないだろうか。

[1] https://www.anthropologie.com/stories-adaptive-fashion-for-everyone

ウォルマートが大型ネイバーフッドマーケット出店

新フォーマットである大型ネイバーフッドマーケット 出典:ウォルマート社広報資料

新フォーマットである大型ネイバーフッドマーケット 出典:ウォルマート社広報資料

ウォルマートは1998年からスーパーセンターより小型で食品を中心としたネイバーフッドマーケットを出店してきたが、近年同フォーマットが新たな住宅地のコミュニティセンターとして機能でき、出店しやすいサイズであるため出店数を増やしてきた。そして今年1月に、同フォーマットをむこう5年間で150店増やす計画を発表、その第一弾として5月にフロリダ州サンタローザビーチとアトランタ市内ヴァインシティの2店舗が開業した。

両店舗とも標準的ネイバーフッドマーケットより約1600㎡大きい5300㎡で、面積拡大によって「バリュー」「スピード」「利便性」を強化する。

- バリュー:生鮮食品売場、特にベーカリー、青果、精肉、乳製品売場を拡げて品揃え幅・奥行を持たせる。さらに調理済のホットミール用什器も増やす。

- スピード:通路幅を広げることで顧客が迅速に簡単に買い物できるようにした。一方でオンラインストアでの顧客サービス拡充のため、ピックアップカウンターの拡張や、後方スペースのオーダーフルフィルメントエリアに冷蔵ケースを増やした。

- 利便性:ネイバーフッドマーケットは地元コミュニティのセンターであることも多いため、物販だけでなく金融サービスやファーマシーも重要だ。さらに今回開業した2店舗では「ヘルスサービスルーム」をファーマシーに併設し、予防接種や診察時のプライバシーを確保する。また授乳室も設けている。

同社は今後開業する残り148店のうち、大型ネイバーフッドマーケットがどのくらいの比率を占めるかなどについては公開していない。しかし店舗面積の増加分はEコマース事業の売上拡大にも活用するため、今後大型店が増える可能性は大きい。なお、150店の中には既存店の移転改装も含まれている。ターゲットも超大型フォーマットを開発し、面積増加分はEコマースオーダーのフルフィルメントや従業員スペースの拡張を意図しており、小売業界では出店も増えているがオムニチャネル戦略強化を目的とした面積拡大もトレンドとなりつつあるようだ。

ウォルマートの自宅内配送「インホーム」サービスが4500万世帯に拡大

ウォルマート・インホーム配送サービスのイメージ画 写真:ウォルマート社広報資料

ウォルマート・インホーム配送サービスのイメージ画 写真:ウォルマート社広報資料

「インホーム(InHome)」サービスはオンラインでオーダーした食品や日用品を自宅の冷蔵庫やガレージ等顧客指定の場所に配送するサービスだ。もともと2019年にサービスを開始し、2022年にウォルマート+会員への追加サービスになった。同会員年会費$98にインホームサービス$40を足すと$138で、アマゾンの米国プライム年会費$139より1ドル安い。

同サービス開始時には「他人が自宅内に入って、冷蔵庫の中まで探るのを嫌がる人は多いだろう」「万が一自宅に家族がいる時に配送員がやってきて、何か犯罪が起こったらどうする」と言った懐疑的な声が多かったが、ウォルマートは専門的に訓練した正社員を配達員として登用し、実績を積み、2022年7月にはマイアミ、タンパ、ダラス、オースティン、サンノゼ、サンフランシスコ等にサービス対象地区を拡げて、対象世帯数は600万から3000万世帯に拡大した。そして今月6月にはフィラデルフィア、ボストン、デトロイト、ミネアポリス等に拡大、合計4500万世帯にサービス提供が可能となっている。

ウォルマートはインフレを追い風として食品売上を安定的に伸ばし、特にネットスーパー売上が好調で、インサイダーインテリジェンスの昨年11月のレポートではウォルマートネットスーパーの2024年末の市場シェア予測は27%、アマゾンは18.5%に下がると報道した。

そのアマゾンも2019年に同様のサービス「キーデリバリー(Key Delivery)」を開始、その後自宅内の配達ではなくガレージへの配送に変更した。理由はまさに自宅内に配送員が入ることへの顧客、アマゾン両方のリスクを懸念してだ。また、アマゾンの膨大な配送量の中で食品、特に生鮮食品はまだシェアが少なく、むしろ食品より単価の高い商品の方が圧倒的に多い。これらを鍵のかかるガレージに配送することによって、一戸建ての玄関口に置配して発生する盗難を避けられる。また、自宅内に外部の人間が入るよりガレージの方が顧客にとっては心理的に安心できるというメリットもある。

同サービスは、当初プライム会員は無料だったが昨年10月から$1.99の配送料が課金された。ただし週に1回「アマゾンデー」と呼ばれる、スピード配送より環境保護を重視してまとめて配送する曜日を指定すれば無料となる。

要するに似たようなサービスではあるものの、目的が全く異なる訳だが、ウォルマートがアマゾンが断念した社員の自宅内配送に成功している理由は何だろう。ここはあまりはっきりしていないが、一般的に考えられているのは「ウォルマートには店舗があるので顧客が親近感を持ちやすい」というものだ。高度なテクノロジー企業に対する心理的距離間とも言える。ただ、ウォルマートはサービス対象世帯数は公表しても、実際の利用者数は公開していない。こういうサービスを安心して利用してくれる顧客はたとえ人数が非常に多くなくても、ロイヤルティが高くLCV(ライフタイムカスタマーバリュー)が高いであろうことは想像にかたくない。こういう、ちょっとした企業イメージが企業戦略の方向性を変えていくというのも興味深いものがある。

【在米リテールストラテジスト 平山幸江】