クロ―ガ―がアトランタ地区でデジタルファーマーズマーケットにテスト参入、ウォルマートはシニアケア企業と提携して高齢者の生活をサポート、他 - :ニューノーマル時代で変わる小売業Vol.23

ホールフーズマーケット最新店舗がマンハッタン内にオープン

写真:ホールフーズマーケット、マンハッタン・ノマッド店、以下全て筆者撮影

写真:ホールフーズマーケット、マンハッタン・ノマッド店、以下全て筆者撮影

ホールフーズマーケット(WFM)がアマゾンに買収されてから5年が過ぎた。買収時には、アマゾンの資金力で店舗数を格段に増やすのだろうか、ハイテク技術がWFM全店に適用されるのだろうか、等が憶測されていたが、店舗数は買収当時から現在511店舗と50店舗程度しか増えておらず、レジレス技術は独自に開発したスーパーマーケット、アマゾンフレッシュに搭載されており、WFMでは今年春ようやく新規の2店舗に搭載したところだ。しかしアマゾン全社の食品売上高は2017年時点で全米5位[1]だったのが、2021年に2位[2]へと成長しており、買収は同社の食品販売事業拡大に貢献しているようにも見える。

[1] コーウェン&カンパニー社アナリスト、ジョン・ブラックレッジ氏推計、ニューヨークタイムズ, ‘amazon to buy Whole Foods for $13.4 billion’, 2017年6月16日

[2] スーパーマーケットニュース, ‘Top 50 food and grocery retailers by sales’, 2021年7月6日

さて6月1日に開業したWFM最新店舗はマンハッタン内12店舗目でフラットアイアンビルの近く、フランクリン・ルーズベルトも住んでいた歴史的高級住宅が連なるノマッド(NoMad)地区に出店した。面積5,017㎡、2階が床面積の大部分を占めるスーパーマーケット売場で、1階は地元で人気のコーヒーバー「カフェ・グランピー」とキッチンコーナーがあり、WFM直営地中海料理「ザタール(Za’atar)」、寿司「キッカ」、ピザなどの調理済食品と飲料を販売している。中央には4機の大型ホットバーおよびサラダバーがあり、通常店同様に量り売りをしている。1階のレジはセルフレジ17台のみで、作り立ての料理をスピーディに買える、独立したフォーマットだ。他にフローリストも入店している。

2階は生鮮食品、対面式精肉・鮮魚売場・ベーカリー・チーズ専門売場、パントリー、ウェルネス&ビューティといった通常のスーパーマーケットの売場以外に、WFM直営のレストラン&バーと大型の顧客サービスカウンターがある。対面式売場には、オーヴンや店内キッチン、精肉加工を目の前で見られるガラスで仕切られたオープンキッチンがあり、見て楽しむ要素が他店より多い。また道路側の壁面はガラス張りなので街の風景もよく見える。

WFMはもともと地産地消のコンセプトを重視しローカルフードに力を入れてきたが、昨年から地区ごとに地元の食品・加工品を発掘する専任スタッフの名前を広報資料に掲載するなど、ローカル色を一層強く打ち出している。同店でもローカル製品を1,000アイテム以上販売しており、食品だけでなく化粧品やキャンドル等、ウェルネス&ビューティ部門でもローカル化を図っている。ローカル製品には店頭POPを充実させ、生産者・製造者の写真、製品、社名、ロゴを入れて視覚的にアピールしている。開業日には地元ブルックリン発のビーガン向け植物由来のチーズ「ラインド(RIND)」やブルックリン発フェアトレード・チョコレート「ノースサウス(North South)」が試食を提供していた。

このように、スーパーマーケット売場とは別に調理済食品のテイクアウト売場を持つフォーマットは都心店舗で拡げており、マンハッタン内では2017年1月に開業したブライアントパーク店舗が同様の構造だ。他にはハイテクなどの特別な要素は無い店舗だが、地図を見ると空白だったミッドタウン東側のグラマシー等高級住宅街にオンライン配送するための拠点なのだ、ということが一目瞭然だ。マンハッタン内は東西を横切るクロスタウンの交通事情が良くないため、五番街のわずか1ブロックでも東に拠点を持てば配送事情は変わる。

出典:グーグルマップより筆者作成

出典:グーグルマップより筆者作成

ニューヨーク市、特にマンハッタンは高所得者が集中する、ネットスーパーにとっては垂涎の市場であり、WFMに限らずフレッシュダイレクト、インスタカート、最近急成長しているウルトラファースト配送企業がひしめき合っているが、それでも1ミリでも多く市場のパイを奪いたいというアマゾンの執念が感じられる。

クロ―ガ―がアトランタ地区でデジタルファーマーズマーケットにテスト参入

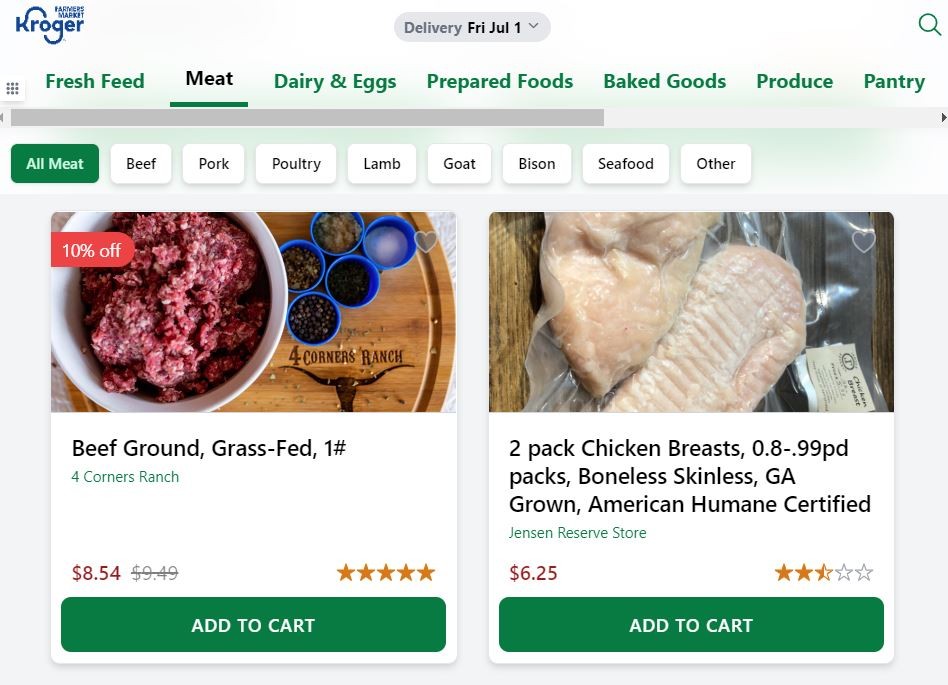

出典:ファームワゴン上のクロ―ガ―のページより

出典:ファームワゴン上のクロ―ガ―のページより

全米最大のスーパーマーケット、クロ―ガ―は地元の農家や食品加工業者から直接オンラインで商品を購入できるマーケットプレース、マーケットワゴン(Market Wagon)社と提携し、同社マーケットプレース上に「クロ―ガ―・ファーマーズマーケット」をテスト開業した。対象となるのはアトランタから60マイル商圏内の地域で、精肉、青果、パン・製菓、加工食品、パントリー、生活雑貨等1,150品目をオンライン購入でき、火曜日と金曜日に配送する。

マーケットワゴンはインディアナポリスに2017年に創業し、現在はインディアナ、イリノイ、オハイオ、ジョージア、テネシー、フィラデルフィア等の州で2,500社以上の地元農家や食品加工業者から45,000品目以上をデジタルファーマーズマーケットで販売し、宅配している。同社はコロナ禍前からプラットフォームを向上させ、サービス地域を拡げてきたが、コロナ禍で急増した需要に対応しただけでなく、地元農家の経営も支えてきた。中小の農家は大規模スーパーマーケット等との取引が難しく、地元レストランへの卸売は重要な収入源だったが、コロナでそれが激減したからだ。

同社CEOのニック・カーター氏はメディア、グローサリーダイヴの取材に対し「オンライン・ファーマーズマーケットという名称を使っているものの、当社のターゲット顧客は一般的なファーマーズマーケットとは異なる」と答えている。通常のマーケットは新鮮な食材を直接農家から買えるライブイベントの要素が大きく顧客もそれを楽しみに来店するが、同社のオンライン顧客は地元コミュニティの経済を支えながらオンライン購入の利便性を享受するという明確な目標を持って買物をしていると言う。

ちなみにこのようなデジタルファーマーズマーケットは他にも数多く成長している。2015年にシアトルで創業したバーン2ドア(Barn2Door)社は2020年3月時点で売上457%増、同8月には600万ドルの資金を獲得[3]し、現在累積資金調達額は1,630万ドルだ。

クローガ―は2021年に「ゴーフレッシュ&ローカルサプライヤーアクセラレーター」プログラムを開始し、クロ―ガ―グループ全店舗の地元農家やサプライヤーに対して規模の大小を問わず、事業育成を支援してきた。今年も同プログラムを継続しており、また中小企業との取引を拡大するサプライヤーの多様化活動に2030年までに100億ドルを投資する計画だ。マーケットワゴンとの取り組みもアメリカの食生活を守りながら、農業を守ることを意図している。

[3] https://www.theverge.com/22618396/farmers-market-online-local-food-distribution-platforms

ウォルマートはシニアケア企業と提携して高齢者の生活をサポート

年齢をとると今まで何の問題もなかったスーパーでの買物にも支障が出ることがある。店舗での買物は自動車の運転や歩行、重い荷物を持つのが大変になってくるが、ネットスーパーでの買物もアプリが若い世代をターゲットに開発されているケースが多いため、シニアにとっては使い勝手が悪くなる。プロダクトデザイナーのメーガ・ゴヤル氏が55歳から60歳を対象に行ったアプリ開発のための調査結果[4]では、トラブルの上位は①アプリが見づらい、②指の細かい動きがしにくい、③アプリを触っているうちに今何のためにこの動作を行っているのか認識ができなくなることがある、というものだ。

出典:アヴァンリーケア

出典:アヴァンリーケア

そこでウォルマートは遠隔で高齢者の世話をする家族向けのアプリ開発企業、アヴァンリーケア(Avanlee Care)と提携し、高齢者のための買物を家族が簡単にできるアプリ開発を行った。全米には高齢者の世話をする家族が約5,300万人いる。アヴァンリーは、高齢者が忘れずに正しい量の薬を飲む、健康や精神状態をモニターし必要に応じて警告を発する、家族間のつきあいを促進する、といった高齢者の日常生活の行動を支援するアプリを開発しているが、ウォルマートとの提携で簡単に食品購入ができる機能も付加した。

アプリ上の「ショッピングリスト」では、家族が高齢者のために毎週買う必要がある商品のリストを作成できる。このリストは複数の家族が管理でき、店舗ピックアップや宅配を自由に指定できる。それぞれのリストにはリスト名、店舗の場所、高齢者の名前を入力できるので、自分たちが世話をしている複数の高齢者用にそれぞれリストを作り管理することが可能だ。各リストの下にある「オーダーする」のボタンを押すと、ウォルマートのページに移動し、ここで商品の最終的な選定を行い購入を完了する。購入後はアヴァンリーのアプリに戻り、いつ食品が届くかを高齢者など家族に通知することができる。

このようにシニアの食品購入を支援する動きはコロナを契機に拡がっており、2020年3月にはテキサス州の大手スーパーマーケットチェーン、H-E-Bが240店舗で毎日午前11時から午後1時まで電話とクレジットカードでのオーダーと即日配送を受け付けた。また配送企業インスタカートも60歳以上を対象としたシニアサポートサービスを20年9月に開始し、電話でのオーダーに応じた。同社はデジタルプラットフォーム企業であり、電話注文は完全に本業から離れたサービスではあったが、150人以上の専任スタッフを用意し、ピーク時は1日2,000人以上のシニアのオーダーに対応したという[5]。

当時の緊急事態は過ぎ去ったとは言え、高齢化が進む中、若い頃スマートフォンに不自由の無かった人々にも老化に伴って新たなニーズが出てくる。しかし彼らの世話をする若い世代の人数は相対的に減る一方だ。高齢化社会においてリテールDXは、生活基盤のサポートでもあることを再認識させられる。

米サイバーセキュリティ業界でレイオフが続出

コロナ禍で爆発的に増加したサイバー攻撃。これを退治するため、昨年サイバーセキュリティのスタートアップ企業に大量の資金が流れ込み、記録を更新した。2020年のサイバーセキュリティセクターへのベンチャーキャピタルは120億ドルだったが、21年には295億ドルと2倍以上に膨れ上がっている[6]。投資案件数は1,000以上に上り、そのうち84件は1億ドル以上の投資だった。この影響で、2020年にはわずか6社しかなかった企業価値10億ドル以上のユニコーン企業が21年には30社以上となっている。

ところがメディア、テッククランチは6月29日にサイバーセキュリティ領域でレイオフが急増していることを報道した。レイオフ数を調査するレイオフズFYI(Layoffs.fyi)社によると、6月だけで1万3,000人のテック系人材が失業しており、前年同期2,500人の5倍以上となっている。例えばヴァージニア州のアイロンネット(IronNet)社は昨年株式上場したが1年もたたない6月に職場の17%、55人を解雇した。またアトランタを基盤とし20年12月には企業価値51億ドルと評価されたワントラスト(OneTrust)社は職場の25%、950人を解雇している。テッククランチによると同社CEOカビール・バーディ氏は社員にメールを送り「スタートアップ企業の収益化の遅れに対して投資家が、企業成長と収益化のバランスを求める動きにシフトしているため」と説明したそうだ[7]。他にもサンノゼを基盤とするクラウドセキュリティプロバイダー、レースワーク(Lacework)社が職場の20%、200人を一時解雇するなど事例は枚挙にいとまない。

一方で、イギリスのサイバーセキュリティサービス企業、ブライドウェル(Bridewell)社が521名のサイバーセキュリティに関わる組織の意思決定者にアンケート調査[8]したところ、「サイバーセキュリティ・バーンアウト(燃え尽き症候群)」が見られたそうだ。現在ランサムウェア攻撃が過去最高の勢いだが、回答者の72%はロシアによるウクライナ攻撃後サイバーアタックが増加したと答え、95%は「向こう12か月のうちに辞職しなければならないような経験をしている」、42%は「サイバー侵害は不可欠だがこの発生によって自分のキャリアに傷がつくことは望んでいない」、40%は「ストレスとバーンアウトで個人の生活に大きな影響が出ている」、と回答している。イギリスの調査結果とは言え、世界中のサイバーセキュリティ従事者にとっては共通する切実な状況ではないだろうか。

サイバーセキュリティ領域では人材が不足しており、米国では人材育成に特に力を入れている。ニューヨーク市では、大学など教育機関は当然のこと、サイバーセキュリティの人材が少ない地域でその住人に無料の教育プログラムを提供し、地元のサイバーセキュリティの仕事をあっせんしている。しかし高度な知識、経験、忍耐力、ストレスへの抵抗力などが求められる職種だけに、なかなか人材を育てるのも難しいようだ。その上、ベンチャー投資家の思惑次第で多くの優秀な人材が一時解雇の憂き目を見なければならないとは、なんとも歯がゆい思いがする。

[6] https://techcrunch.com/2022/02/09/vc-cybersecurity-startups-record-year/

[7] https://techcrunch.com/2022/06/29/cybersecurity-startups-layoffs/

【在米リテールストラテジスト 平山幸江】