自動販売機が自動運転車に乗ってやってくる~ラストマイル戦略+収益力の高いデジタルサービス事業へ:USリテール最新レポート - ニューノーマル時代で変わる小売業Vol.20

自動販売機が自動運転車に乗ってやってくる~トートイズ

「クッキー2個7ドル」「ペーストリー9個35ドル」の自動販売機を積んだ移動スマートストア 写真:トートイズ社提供

「クッキー2個7ドル」「ペーストリー9個35ドル」の自動販売機を積んだ移動スマートストア 写真:トートイズ社提供

ラストマイル配送の自動運転が拡大し、小型の自動運転カートが空港や大学キャンパス内などでの実用化が始まっているが、その主要開発企業の一社、トートイズ(Tortoise)は3月初旬に「モバイル・スマートストア」のテスト営業を開始した。同社の自動運転カートの上に配送品の代わりに小型の自動販売機を乗せて、目的地に自動運転し、現地で無人販売するものだ。6月までにニューヨーク、ロサンジェルス、シカゴ、デンバー、ダラス、サンディエゴ、ロンドンなどで地元の中小企業18社(うち1社は英国)と30台以上のスマートストアを稼働させる。

自動販売機(小型コンテナー)は温度管理ができ、1機に1種類のみの商品を積み、合計2機2種類を販売する。例えばクッキー2個で7ドル、自家製ポテトチップス付きターキーサンドウィッチ10ドル、といった商品を積んで公園やビーチなど人が集まるところで自動停止し、顧客は蓋にモバイルをかざしてコンタクトレス決済をし、決済後に手動で蓋を開き、商品を取ると蓋が閉まる。決済時にモニターやアプリ、ウェブサイト、QRコードなどは不要だ。全カートはメキシコシティにいるオペレーターが遠隔操作しており、カートの自動走行だけでなく買い物状況も監視し、客が困った時には音声でメッセージを送る。万が一客が支払った以上の商品を抜き取った場合でも、オペレーターは抜き取った分を課金できるが、数千件のテストの中でそのような事例は1件のみとのことだ。

商品サプライヤーは総売上の10%を使用料として支払うだけで固定費は発生しない。現時点で、カート一台で1時間当たり80~100ドル売上があり、トートイズ社によると一般的な自動販売機より25倍生産性が高いそうだ。カリフォルニア州オークランドの地元で有名なベークサム社は午後1時にはその日の店舗営業を終えるが、午後1時から4時まで近所の公園にカートを向かわせ販売を継続する。ある、特別忙しい訳でもない日でも400ドル以上の売上を得ることができたという。

ニューヨーク市内では、ホットドックと飲料を路上で販売するカートがあちこちにあるが、炎天下でも極寒の日でもカートに朝早くから人が張り付いて営業している。両方買っても5,6ドル、人件費を考えると決して楽でも効率的でもない。しかも歩道上の営業では、毎日カートを他の自動車に連結して遠くから運び、そして回収しなければならない。そのような労働を含めてすべて自動化でき、もう少し多種類の商品を販売できるようになれば、観光地などではスナックや飲料が飛ぶように売れる様子が、容易に想像できる。

移動販売車の領域では、ロボマートが先鞭をつけており、同社は自動運転ではないがミニバンで50SKU、500点前後の商品を積んで販売している。もともと自動運転車を使用する計画だったが公道での運転許可取得にさまざまな障壁があったため現時点では人が運転しているが、店舗はレジレスで、顧客がロボマートをアプリで呼び、呼ばれた場所で販売する点がトートイズとは異なる。トートイズ社によると、ロボマートが1走行につき1人にしか販売できないのに対し、トートイズ方式だと複数の消費者に販売が可能だ。食品や薬剤、日用必需品を販売するロボマートと同社を一概に比較できないが、歩道を走行して人が多く集まる場所に売りに行くというニッチな市場を深く掘ることができれば、新たな小売フォーマットとして定着する可能性は十分にありそうだ。

インスタカートがアマゾンに対抗~「インスタカート・プラットフォーム」

画像:インスタカート社提供

画像:インスタカート社提供

スーパーマーケットと提携して食品配送を手掛けてきたインスタカートは、昨年から配送だけでなく、①店舗ピックアップもできる「インスタカートピックアップ」の導入、②ファブリック社と提携し自動マイクロフルフィルメントセンターの開発、③フェイスブックのアプリ部門のトップ、フィジー・シモ氏のCEO起用、④オーダーマネジメントシステムのフードストーム(FoodStorm)社買収、⑤検索機能と広告サービスの開始など、ビジネスモデルの革新に向けて次々と準備を進めてきた。

そして今年3月24日、同社は次世代のオムニチャネルコマースソリューション「インスタカート・プラットフォーム」のサービス開始を発表した。同プラットフォームには以下のソリューションがあり、アラカルト(単体オーダー)にも統合プラットフォームとしても利用できる。

- Eコマース

カスタマイズできる食品販売用オンラインストア。商品推奨機能やマーチャンダイジング機能も付加が可能。

- フルフィルメント

店舗または倉庫でのフルフィルメントから配送まで。ウルトラファースト配送15分から翌日配送まで対応可能。

- 店内

店内経験を向上させるためのデジタルインテグレーションおよびハードウェアの設営を行う。スマートカート(自動的に購入商品をスキャン)から、店舗運営管理テクノロジーまで提供。

- 広告

店内のデジタルディスプレイで顧客のブランド・エンゲージメントを拡大。

- インサイト(データ分析)

店舗運営の最適化、顧客経験の向上、ビジネス意思決定のための分析情報を提供。

既に大手リージョナルスーパーマーケットのシュヌックマーケットやプラムマーケットが同プラットフォームの中から広告を、パブリックスがアトランタ地区とマイアミ地区で15分以内のウルトラファースト配送を、キーフードがインサイトのソリューションを使用することが決まっている。

このプラットフォームの立ち上げにより、インスタカートは競合が激しくなる一方で収益性の低い配送サービス企業から、収益力の高いデジタルサービス事業へと転換を宣言した。特に注目されるのは、現在アマゾンやウォルマート他多くの小売業者が拡大を急いでいる広告事業への参入と、スマートカートによる店舗事業への参入だろう。広告についてはインスタカートのアプリだけではなく、スマートカート上のディスプレイも可能で、店舗を持たずに店内広告事業にも参入できる。

フルフィルメントについては、まだこれから自動ロボット付倉庫を開発しなければならないため、当面は従来通り、同社社員が店内や倉庫でオーダーをかき集める人海戦術だろう。しかし時間はかかるかもしれないが、同社がより中長期志向の経営戦略に転換したことは評価されるに違いない。

なお、このインスタカートの動きと、前述のトートイズの動きには「ラストマイル配送事業から小売事業支援サービスへの転換」という共通点がある。小売業者にとってはより新しい顧客経験を提供するために見逃せない領域となってきている。

ラブポップの成長戦略

手前は3Dグリーティングカードで奥が3Dブーケ 写真:ラブポップ社

手前は3Dグリーティングカードで奥が3Dブーケ 写真:ラブポップ社

ラブポップ(Lovepop)社は、精巧にデザインされた飛び出す絵本のように開くと花束やさまざまなデザインが飛び出してくる3Dグリーティングカードを製造販売している。価格は13ドルからで、一般的なグリーティングカードが5ドル前後に比べて高いが、今、アメリカで圧倒的な人気を得ている。毎年600以上の新デザインを発売し、3D折り畳み式ブーケ(24ドル~)、手作りで本物の花にさらに近づけたペーパーフラワーブーケ(49ドル~)も販売している。

日本も同様だろうが、EメールやSNSなどデジタルコミュニケーションが進み、紙のグリーティングカードの売上は下がる傾向にある。米国郵便局のデータによると、カードの郵送数は2019年に10年前の半分にまで落ち込んだ。2020年1月には大手グリーティンカード専門店チェーンのパピルスがチャプター11を申請し、ウォルマートやターゲット等もグリーティングカードの売場を縮小している。

ところがコロナ禍のロックダウン中に、家族や友人、会社の同僚にデジタルではなく紙のカードを送るトレンドが現れた。親しい人に会えず毎日ヴァーチャルに過ごしていると、リアルに触れるものを送りたくなるのだろう。全米に135店舗を持つ高級グリーティングカード専門店、ペーパーソースでは20年4月から6月までのロックダウン中にEコマースの紙カードの売上は前年の10倍に増加したそうだ。相手を想う気持ちを託すために、少しパーソナルな気持ちを込めたメッセージや凝ったデザインのカードが多少価格が高くてもよく動き、その流れでラブポップも急成長した。

【タイトなサプライチェーン管理でロックダウン中も生産継続】

同社はハーバードビジネススクール出身のウォンビ・ローズ氏とジョンズ・ワイズ氏が研修旅行でベトナムに行った時、現地で日本の切り紙を見て感動し、もともと両氏は船舶設計、海洋工学を専門的に学んでいたため、その技術を使って立体モチーフが飛び出るカードを設計し2014年に創業した。同社は製品をベトナムで生産し、それをオンラインや店舗で販売するというバーティカルなサプライチェーンを構築し、毎日工場、ロジスティクス企業、紙のサプライヤー等とズーム会議を行い、タイトな関係を保っている。

コロナ禍が始まった時には需要は急増するのにベトナム政府は外出を禁じて1か所に留まるよう規制、生産ラインが止まる危機に直面した。多くのベトナム家庭が外に働きに出られず家計が逼迫する中、ラブポップは工場に隣接した施設4,180㎡を借り、社員をそこで寝泊りさせ、仕事が終わったら皆でカラオケやエクササイズを行いながら共同生活を行った。数週間後に社員に自宅に戻る選択肢もオファーしたところ、97%の社員は引き続き共同生活をしながら仕事を続けることを希望したという。

【国内直営店、海外卸売にも進出】

こうして2020年に売上は2倍となり、現在はライセンスビジネスも始め、ディズニー、ピクサー、ビートルズ、マーヴェル等と提携し、キャラクターがポップアップする品揃えも豊富だ(ライセンスカードは15ドルから)。今年のバレンタインデーには数百万枚ものカードを販売し、母の日には2,000万枚以上の販売を予測している。現在、直営店は13店舗、ウォルマートやコールズ百貨店、地元の中小文具店や書店などへの卸売先は1,000か所を超える。昨年秋からドイツ、オーストリア、スイスで店舗・Eコマース販売を始め、今年は国内で直営店出店を加速する。

同社は2015年にABC放送の人気番組で投資家がスタートアップ企業に投資するかどうかのプロセスをライブで放映する「シャークタンク」で資金調達し、その後インク・マガジンのデザイン賞やビルボードミュージック賞などを受賞している。

高度な切り紙や折り紙アートの歴史が長い日本人が実際に商品を見ても、それほど特別とは思わないかもしれない。しかし強固なサプライチェーンを始め、ビジネスとして成功するための基盤を短期間に作り上げたヴィジョンと実行力は、誰にでも簡単にマネできるものではない。

AIで店内の食品鮮度を管理~クロ―ガ―

クローガ―のAIラボが開発したデジタルツインシミュレーション 写真:クロ―ガ―社提供

クローガ―のAIラボが開発したデジタルツインシミュレーション 写真:クロ―ガ―社提供

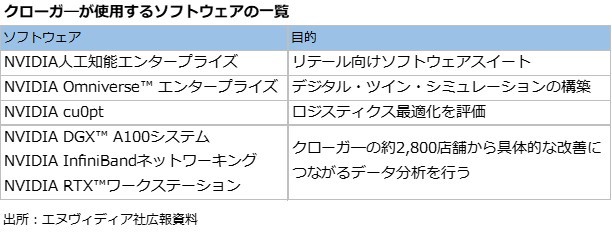

AIを使って食品の鮮度管理をする動きは加速する一方だ。スーパーマーケット最大手のクローガ―は、2019年から「フレッシュ・フォー・エブリワン(全ての人に鮮度を)」をキャッチコピーに採用し新鮮な食品の全米への供給に力を入れているが、3月には半導体メーカーのエヌヴィディア(NVIDIA)社と提携し、AIを活用して食品鮮度を高めるためのAIラボおよびデモンストレーションセンターを本社内に設立することを発表した。そこでは店舗のレイアウトやオペレーションを忠実に再現したヴァーチャルモデル、デジタルツインシミュレーションを用いて、店内と配送のシミュレーションをしながら食品鮮度管理を向上させる。具体的には、

- コンピュータヴィジョンとアナリティクスによって食品の鮮度が落ちる前兆を見極める。

- 自動的に入荷が古いものから先に店頭陳列やEコマースオーダーで出荷計画を立てるダイナミック・ルーティングを使い、利益率を上げ、廃棄率を下げる。

- デジタル・ツイン・シミュレーションを使って店舗レイアウトの効率化と作業プロセスの最適化を行う。

クローガ―は2019年に、種など植物由来の素材でアボカドをコーティングすることで水分ロスと酸化を送らせて鮮度をより長く保てる最新技術「アピール(Apeel)」をいち早く導入し、その後アスパラガスやライムにも使用している。また、Eコマース配送のスピードを高め、鮮度を管理するため2018年に英国オカド社と提携し、昨年から自動カスタマーフルフィルメントセンターが稼働し始めている。しかし今回の取り組みは、店内という、実は多くの人が触りもっとも食品が傷みやすく鮮度管理が行き届かない場所にAIの力を借りてメスを入れるという試みだ。

このように最先端技術を導入して鮮度管理の可能性を拡げることで、消費者に新鮮な食品を届けられるだけでなく、廃棄率の減少、地球環境への貢献、利益率の向上、顧客のロイヤリティの向上、売上の拡大という好循環を目指している。

【在米リテールストラテジスト 平山幸江】