HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2022.06.28

サステナブルとは? 定義から取り組み事例までわかりやすく解説

サステナブルとは「持続可能な発展」という意味です。企業もサステナブルな社会の実現に取り組む姿勢が期待されています。改めてなぜいま生活者だけではなく、サステナブルが企業活動に求められているのでしょうか。また取り組むメリットとは。グローバルや国内の取り組み事例を交えご紹介します。

1. サステナブルとは

サステナブルとは一般的に「持続可能な発展」という意味で使われます。環境を破壊しない地球環境の持続可能性、人間社会の持続可能性、経済システムの持続可能性を高める取り組みです。近年、国際社会でも国連が提唱した持続可能な開発目標をSDGs(Sustainable Development Goals)として掲げ、国や民間企業に関係なく推し進めています。

①サステナブルの定義

サステナブルという言葉はビジネスシーンでも当然のように使われていますが、意味や意図を理解しきれていない、と感じることもあるではないでしょうか。まずはサステナブルの語源や定義について詳しくご説明することから始めたいと思います。

(1)そもそもサステナブルの語源は?

サステナブルは「持続可能な」「ずっと続けていける」という意味です。英語ではSustainable、持続するという意味の形容詞「sustain」と、できるを意味する動詞「able」からなります。地球の自然界にある資源を長期間維持し、環境破壊することなく、次世代につないでいく行動や配慮をさします。

サステナブルは2015年9月の国連サミットの「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載され広く知られるようになりました。

サステナブルは「サスティナブル」と表記されることもあります。社会や環境に配慮したファッション「サスティナブルファッション」や、観光地の環境や社会に配慮した観光「サスティナブルツーリズム」など、ほかの言葉と組み合わせて使うこともあります。

(2)サステナビリティとの違いは?

サステナビリティ(sustainability)とは「持続可能性」のことです。現在から将来にわたって持続できるという概念です。「地球環境の持続可能性」「社会の文明や経済システムの持続可能性」というような使い方をします。英語ではサステナブルが形容詞、サステナビリティは名詞です。

サステナブルは行動、サステナビリティは概念と考えてもイメージしやすいでしょう。近年のビジネスでは商品開発や経営シーンにおいて「サステナビリティを確保する」というように、企業が事業活動を持続できるかどうかという意味で使用することもあります。

②サステナブルとSDGs、ESGの違いとは?

サステナブルを理解するためにはSDGsやESG、CSRについても知っておきましょう。

(1)SDGsとサステナブルの違い

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略称でエスディージーズとよみます。持続可能な開発目標を意味します。

「持続可能な開発目標」とは2015年9月に開催された国連のサミットで193の加盟国で合意された、2030年までに達成すべき世界共通の目標です。社会・経済・環境の分野からSDGsを達成するため、17の目標が掲げられ、目標達成に向けた169個の具体的なターゲットが示されました。

日本でも政府や自治体、民間企業の垣根をこえてSDGsに取り組んでいます。17の目標を示した17色カラーからのドーナツ型のロゴを目にすることも多いでしょう。SDGsは2030年までの期限付きの取り組みですが、サステナブルは未来へ続く継続的な取り組みです。SDGsに取り組んでいれば、サステナブルにも取り組んでいるといえます。

(2)ESGとサステナブルの違い

ESGとは、英語の環境のEnvironment、社会のSocial、企業統治Governanceの頭文字でイーエスジーとよみます。企業の長期的な成長には、環境や社会への貢献、企業統治が重要な要素と考える観点です。

環境や社会は変化するものであり、そうした変化する環境や社会をしっかりと考え、そこに配慮した取り組みは、企業の長期的な成長を支える経営基盤の強化につながると考えられるため、ESGは投資家の企業分析にも用いられます。近年は国内外でESG評価を重視するESG投資が進んでいます。ESG経営を実践する企業はサステナブルといえます。

関連リンク:ESGとは?意味やSDGsとの違いと関連性、企業の取り組み事例など解説

(3)CSRとサステナブルの違い

CSRとは、Corporate Social Responsibilityの頭文字でシーエスアールとよみます。企業の社会的責任を意味します。CSRは社会貢献活動という意味あいが強く、寄付や環境運動に協賛するなど受け身のイメージでした。2010年11月に国際規格として「ISO26000」で社会的責任のガイダンスが規格化され、企業は攻めのCSRといわれる本業を通じたCSR活動で、サステナブルな社会へ貢献することを期待されています。

参考:一般財団法人CSOネットワーク|ISO26000の概要図

(4)エコやエシカルとサステナブルの違い

エコは英語のEcologyの略語で環境に配慮するという意味です。エコ活動はサステナブルな社会の実現に重要な活動といえます。エシカルは英語でEthicalと表記し、倫理的・道徳的という意味です。法律や社会的ルールで定められていなくても、多数の人がよいと判断するものです。企業がゴミの分別やリサイクルに協力したり、エコ製品を購入したりすることは、エコを意識したエシカルな行動で、サステナブルな取り組みといえます。

2. 「サステナブル」は1972年から続く地球の危機との戦い

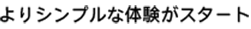

(図)Googleトレンドでの過去5年の「サステナブル」検索数

サステナブルの萌芽は1972年にシンクタンクが発表した有識者のレポート「人類の危機」から始まります。レポートには天然資源の枯渇や地環境汚染により、現状のままでは100年以内に成長は限界点に達するとされていました。

以後、地球の危機との戦いが始まります。

1988年には気候変動に関する政府間パネルであるIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)が設立されました。IPCCは世界中の科学者が協力して作成した報告書を定期的に発表しています。その報告書をもとに、都度、国際的な意思決定がなされるのです。

直近では2022年4月にIPCC第6次評価報告書第3作業部会報告書として、気候システムおよび気候変動や温室効果ガスの排出削減などの評価が発表されています。

参考:気象庁|気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第3作業部会報告書の公表について

以降では、サステナブルに関するトピックスを時系列に紹介します

①1992年 地球サミット

1992年の地球サミットでは環境保護と経済成長を両立する「エコロジー的近代化論」が注目され、環境への影響を最小限にし「持続可能な発展」を目指した「アジェンダ21」が採択されました。21世紀に向けた持続可能な開発に向けた人類の行動計画が示されたのです。協議が続いていた「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」にも署名され、さまざまな地球環境問題を世に認識させる契機となりました。

②1997年 京都議定書

1997年12月、気候変動についての国際会議である、第3回気候変動枠組条約締約国会議(通称COP3)が開催され、1992年の地球サミットで採択された地球温暖化に対する各国の取り組みを示した「国連気候変動枠組条約」をもとに「京都議定書」が採択されました。

京都議定書の発効条件は55カ国以上の参加と、参加した先進国のCO2排出量が地球全体の55%以上のふたつです。先進国は二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン・パーフルオロカーボン・六フッ化硫黄という6種類の温室効果ガスについて、数値目標を掲げ削減に取り組むことになりました。

③2006年 PRI(責任投資原則)提言

2006年に国連環境計画と金融イニシアティブおよび国連グローバル・コンパクトと連携した投資家イニシアティブが、投資に対する原則を打ち出しました。これが「責任投資原則」です。英語のPrinciples for Responsible Investmentの頭文字をとって「PRI」と通称されます。PRIは短期的な利益追求ではなく長期的な視点で、企業の分析や評価を行うよう投資家に提言しています。ここから大きく世界は、気候変動と金融が連動し始めました。

④2015年 パリ協定、SDGs採択

2015年12月に国連気候変動枠組条約締約国会議(通称COP21)がフランスで開催され、京都議定書に代わる新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択されました。京都議定書は先進国が対象でした。一方パリ協定は発展途上国も含め条約に加盟している196の国や地域が対象です。

京都議定書では各国が排出ガスの削減目標を定めましたが、パリ協定では世界共通の長期目標として「平均気温上昇を産業革命以前より2℃低く保つとともに、1.5℃未満に抑える努力をすること」を目標としました。すべての国に5年ごとに削減目標の提出と更新を義務づけています。

パリ協定はSDGsの17の目標と密接につながっています。SDGsにおいても気候変動は重要な課題だからです。しかし、パリ協定は国際条約、SDGsは国連サミットで採択された広範囲な目標であり、法的拘束力もちがいますので理解しておくことも重要かと思います。

参考:環境省

https://www.env.go.jp/earth/cp_report.pdf

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/index.html

https://www.env.go.jp/council/06earth/20_6.html

⑤2017年 GPIFがESG投資を開始

2017年から日本の公的年金積立金の管理・運用する年金積立金管理運用独立行政法人、通称GPIF(ジーピーアイエフ)は、独自でESG指数を選定してESG投資を開始しました。GPIFは長期的な収益を確保する観点から、持続可能な経済社会の実現は長期的なリターン向上につながるとし、財務的な要素に加えESGを考慮した投資を推進しています。

GPIFは2015年に日本ではじめてPRIに署名したことでも話題になりました。ここでようやく日本でもESGへの認知と投資が拡大していきます。

参考:GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)|ESG指数を選定しました

(図)サステナブル運動の歴史

関連リンク:パリ協定とは?内容や合意までの変遷、カーボンニュートラルなど企業に与える影響など

関連リンク:今さら聞けないESG投資とは。企業が取り組むメリットを事例とともに解説

下記必要事項を記入の上、ボタンを押してください。

3. 欧米企業における取り組み事例

サステナブルに取り組む企業は増えています。国際的にもすでにフィンランドやデンマーク、米国カリフォルニア州などは炭素税を導入しています。欧米企業の取り組みをご紹介しましょう。

①ユニリーバ

ユニリーバはイギリスでの石鹸販売からスタートした世界190カ国で事業を展開するグルーバル企業です。「サステナビリティを暮らしの“あたりまえ”に」を合言葉に2010年から成長とサステナビリティを両立するビジネスプランとして「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン(USLP)」を導入しました。

気候変動へのアクションや自然保護と再生など現代の最重要課題として自然エネルギーの活用をスタート。2039年までに製品からのCO2実質ゼロを目指し、事業全体で再生可能エネルギーへの移行を進めています。

日本国内の全事業所でも、2030年までに使用する電力を100%自然エネルギーに切り替える目標を掲げ、2020年末までに国内工場で使用するエネルギーの51.9%を自然エネルギーに切り替えました。さらに実際に使う量よりも多くの自然エネルギーの発電支援に取り組んでいます。

②ネスレ

ネスレはスイスに本社を置く世界最大の食品・飲料会社です。事業活動における環境負荷ゼロを目指し、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを掲げています。

2025年までに包装材料を100%リサイクル可能あるいはリユース可能にすることと、2025年までにバージンプラスチックの使用量を3分の1に削減するため、2022年3月から、大袋製品の外袋をプラスチックから古紙回収可能な紙パッケージへ順次変更しはじめたことは皆さん既にご存じの通りです。

ほかにも日清紡をパートナーに紙の詰め替え容器を繊維とし、直営カフェのコーヒー残渣を染料に利用したTシャツとエプロンを、直営店のユニフォームとして使用するなどの取り組みをしています。

③Apple

Appleはアメリカのカリフォルニア州に本社置く、iPhoneなどに代表されるテクノロジー企業です。低炭素の製品デザインやリサイクル素材を活用し、100%再生可能エネルギーでの企業運営に成功しました。すでに自社のオペレーションでは温室効果ガスの排出でカーボンニュートラルを達成しています。

今後はさらに一歩すすめて、2030年までにサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げ、販売するすべてのデバイスについて、2030年までに気候への影響をネットゼロにすることを目指しています。

そのために、温室効果ガスの排出量を現在から75%削減し、残り25%は二酸化炭素を除去するための革新的なソリューションを開発することで達成すると発表しています。また、カーボンニュートラルの先駆者として、ほかの企業に向けて自社のアプローチをロードマップとともに提供しています。

④Nike

Nikeはアメリカのオレゴン州に本社を置く大手のスポーツ用品メーカーです。二酸化炭素の排出量と廃棄物をゼロにする「ゼロカーボン、ゼロ廃棄物」を目指し、2025年までに100%再生可能な電力などで温室効果ガス排出量の絶対的な削減を掲げました。

自社だけでなく、主要サプライヤーの製造と輸送事業の温室効果ガス排出量も、エネルギー効率をあげ再生可能エネルギーや代替燃料を使用することで、2020年レベル以下とするとしています。ほかにも主要素材であるポリエステルや綿、革、ゴムなどのうち、環境に配慮した材料の比率を50%増やす取り組みも進めています。

4. SDGsアワードに見る日本企業の取り組み事例

日本でも政府が「ジャパンSDGsアワード」を開催して持続可能な開発目標であるSDGs達成に向け企業や団体などに取り組みを促しています。ジャパンSDGsアワードの概要と国内の取り組みをご紹介しましょう。

①ジャパンSDGsアワードとは

ジャパンSDGsアワードは2017年6月の第3回SDGs推進本部において創設が決定しました。持続可能な開発目標の達成のために優れた取り組みを行っている企業や団体を選定して表彰するものです。

SDGsの持続可能な開発目標には次の17のゴールがあります。アワードでは17のゴールのうち、単独もしくは複合での取り組みについて評価されます。受賞企業の取り組みをみていきましょう。

出典:国際連合広報センター

https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31737/

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

(図)SDGs17の目標の図

②事例1)富士通|病院内学級と水族館を結ぶ遠隔校外学習

出典:ジャパンSDGsアワード

富士通株式会社は本社を東京都港区に、本店を神奈川県川崎市に置く1935年設立の総合エレクトロニクスメーカーであり総合ITベンダーです。病気やさまざまな理由で登校が困難な子どもやコロナ禍のすべての子どもの可能性を引き出し、誰一人取り残さない教育をするため、SDGsに取り組んでいます。

5Gでの高精細映像伝送やVR、水中ドローンなどの先端技術を活用して、SDGs14「海の豊かさを守ろう」をテーマに水族館と病院内学級をリアルタイムで結んだ遠隔校外学習を実施し、広く用いられる教育指導方法のひとつを示し、遠隔教育の実施を検討する多くの教育機関・団体の活動に貢献しました。

③事例2)阪急阪神ホールディングス|SDGsトレイン運行

出典:ジャパンSDGsアワード

阪急阪神ホールディングスは本社を大阪府大阪市に置く、1907年創業の鉄道事業や不動産、ホテル経営などを行う6社の子会社を統括する持株会社です。

社会貢献活動の一環として「産・官・市民の協働で走る日本初の再エネ100%「SDGsトレイン」運行モデルの構築と展開を行いました。最新の省エネ車両を使用して、実質100%再生エネルギーでの運行を実現しただけでなく、他の大手鉄道会社にもSDGsトレインの運行を呼びかけ取り組みが拡大しています。

④事例3)大和ネクスト銀行|SDGs応援定期預金

大和ネクスト銀行は本社を東京都千代田区に置く、大和証券グループ出資により設立されたインターネット専業銀行です。預金という金融機関の代表的な商品を通じて一般顧客と社会的な課題解決に取り組むため、「全国の社会課題の解決に取り組む団体を支援する応援定期預金」を開発。

定期預金に預け入れることによって,SDGsの課題解決に取り組む団体へ寄付できるようにしました。幅広い顧客ニーズに対応できるよう預入金額は10万円からと低く設定し、継続的な応援する仕組みを構築した預金残高は約500億円にのぼっています。

5. 企業がサステナブルに取り組むメリットや必要性

企業がサステナブルな取り組みを行うメリットとは何でしょうか? それは企業の在り方の変化が影響しています。近年の企業経営はマルチステークホルダー主義が基本となってきています。特定のステークホルダーに偏ることなく、多くのステークホルダーから評価されてこそ企業価値は向上していくのです。マルチステークホルダーという観点からサステナブルな取り組みを推進するメリットを見ていきましょう。

①中長期的な企業価値向上にはマルチステークホルダー主義が重要

企業に対して利害関係のある人をステークホルダーといいます。欧米企業はこれまで短期的な企業指標である財務指標を中心に株主を真ん中においた経営を中心においてきましたが、中長期的な企業価値向上にはマルチステークホルダー主義が重要だという見方に大きく変化しています。企業としてサステナビリティに取り組むことで、多くのステークホルダーからの評価を得、結果としてサステナブルな事業展開も促進され、企業価値があがるのです。

マルチステークホルダー主義は社会、パートナー(サプライヤー)、投融資家、顧客、社員の5つの頭文字からSPICEモデルして提唱されています。それぞれのステークホルダーについてみていきましょう。

(1)社会(Society)

企業は経済活動以外にCSR活動などで「社会」とつながっています。社会は企業が自社の利益の最大化だけを求めるのではなく、カーボンニュートラルの取り組みによる脱炭素や、多様な人材を登用し活用することで、雇用を安定させるといったダイバーシティに取り組む社会的責任を期待しています。サステナブルな社会の実現を目指す姿勢が企業に対する社会的な信頼を高めるのです。

(2)パートナー(Partner)

企業活動は1社だけではほぼ成り立ちません。多くの企業がチェーンとなって価値を提供しています。このチェーンの中に存在するビジネスパートナーが2番目のステークホルダーです。政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルは企業単独では実現できません。カーボンニュートラルに取り組むサプライヤーとしての姿勢が他から評価され、パートナーとして共同事業に発展することもあるでしょう。

また、「パートナー」の相手は企業だけではありません。産学連携の大学なども該当します。

(3)投資家(Investper)

「投資家」とは機関投資家や個人投資家だけでなく、金融機関なども含めた資金調達のステークホルダーのことです。近年はESG投資も盛んです。GPIFなど機関投資家もESGに重きをおいて企業を分析・評価します。サステナビリティに取り組み長期的に企業価値を高められれば投資家からの評価もあがります。

(4)顧客(Customer)

「顧客」とは取引先やエンドユーザーなどです。サステナブルな商品やサービスを選択する顧客も増加しています。とくに若い世代は感度が高く、サステナビリティに取り組むことで顧客からの支持を得やすくなります。企業間取引(B2B)の場合は、サステナビリティに取り組む企業同士が取引を拡大することで、より持続可能性が高まり、相乗効果が期待できるでしょう。

(5)従業員(Employee)

「従業員」とは正社員だけでなくパートやアルバイトを含めた雇用している労働者すべてです。勤めている企業がサステナビリティに取り組むことで従業員のロイヤリティは向上します。従業員のロイヤリティ向上は、結果的に採用活動にも有利に働きます。また、魅力的な職場であれば離職者も減りますから人材流出を防げ、人材不足の解消にもつながるでしょう。

HPはPC・モニター製品において業界最多の環境基準「EPEAT®」ゴールド認定製品数および国数

「EPEAT®」はElectronic Product Environmental Assessment Toolの略です。電子機器製品が環境に配慮していることを証明しています。PC・モニター製品において業界最多の環境基準「EPEAT®」ゴールド認定製品数を多くもつHPもカーボンニュートラルへ邁進しています。

2025年までに自身の業務オペレーションでカーボンニュートラルと廃棄物ゼロの達成を目標にし、2030年までには紙やインクなどのサプライ事業でのカーボンニュートラルの達成予定です。2040年までにバリューチェーン全体で温室効果ガス(GHG)の排出量をゼロにするべく、サステナブルな社会の実現に企業全体で取り組んでいます。

6. まとめ

サステナブルな社会を実現するためには、すべての企業において社会貢献という概念から事業活動そのものを考えた取り組みへと発展させることが必須です。しかし、企業としてゼロからサステナブルな事業を展開したり、いきなりカーボンニュートラルを目指すのは難しいこともあります。まずはできることから始めながら、本質を見極めていくアプローチもまた重要かと思われます。

日常の企業購買活動を通して環境負荷を抑え、気候変動を抑制する仕組みとして「サステナブル調達」という考え方も広まっています。サステナビリティに貢献している企業との取引を拡大することで、サステナブルな社会への実現に寄与することから始め、順次拡大していく方法です。

比較的取り組みやすく、短期間で成果を上げやすいため、SDGsやESGへの第一歩として選択する企業も多くあります。はじめの一歩として検討してはいかがでしょうか。

【関連リンク】

・カーボンフットプリントが重要な理由とは? 事例も交えてわかりやすく紹介

https://jp.ext.hp.com/techdevice/sustainability/planet_sc40_14/

・企業が取り組むべき脱炭素社会実現のための取り組みとは? 国内外の取り組みを中心に事例も交え解説

https://jp.ext.hp.com/techdevice/sustainability/planet_sc40_15/

海洋プラスティックを使用したノートPC

HP Elite Dragonfly G2

重さ989g、厚さ16.1mm、CNC削り出しのマグネシウムボディーの軽量ビジネスPC。多彩なセキュリティ機能に加え、のぞき見を防止する内蔵型プライバシースクリーン、物理シャッターを備えたカメラ、コラボレーションを促進する全方位マイクなど、ビジネスに必要な全てをエレガントなボディーに備えました。

- Windows 11

- 第11世代 インテル® Core™ i5 / i7 CPU

- オンボード8GB / 16GB LPDDR4X

- 256GB / 512 GB SSD ストレージ