HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.05.31

自治体ピッチ第2弾

Day1:文部科学省プレゼンテーション

GIGAスクール構想について

学習向上に繋がる活用の促進と適切な更新が重要

GIGAスクール構想の開始から2年、学力面での成果が出ていないのかという声は多いようだ。残念ながら1人1台端末を配備した結果これだけの学力向上が見られたという直接的な関連性を示す数字はないという。学力に影響を与えるものは非常にたくさんあるため、強い相関が出ないからだ。

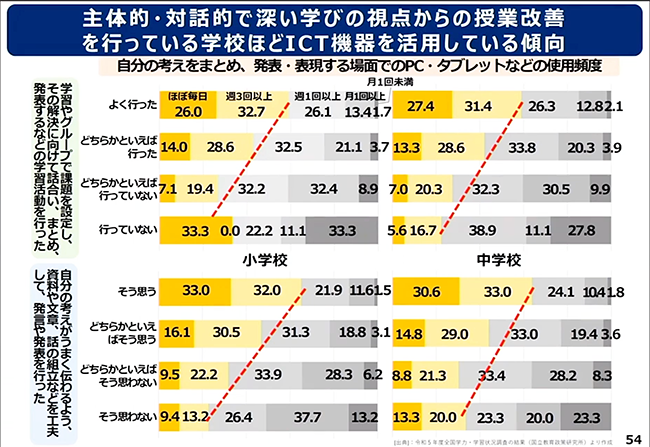

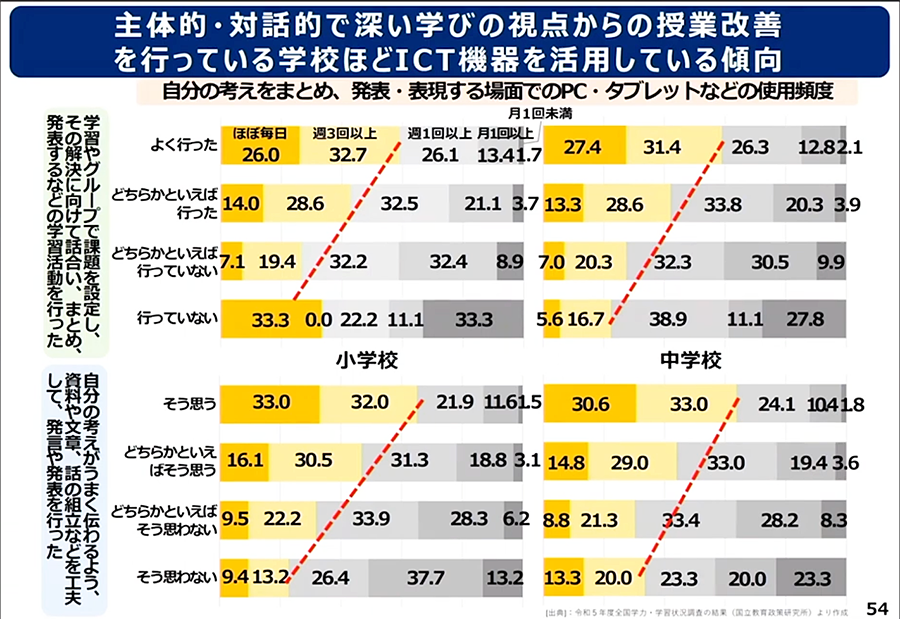

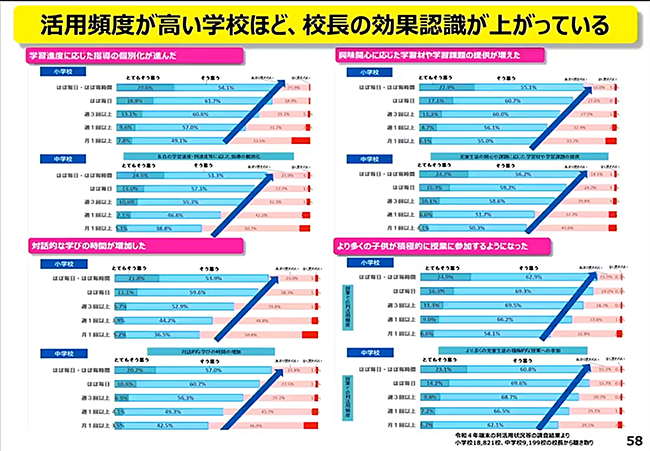

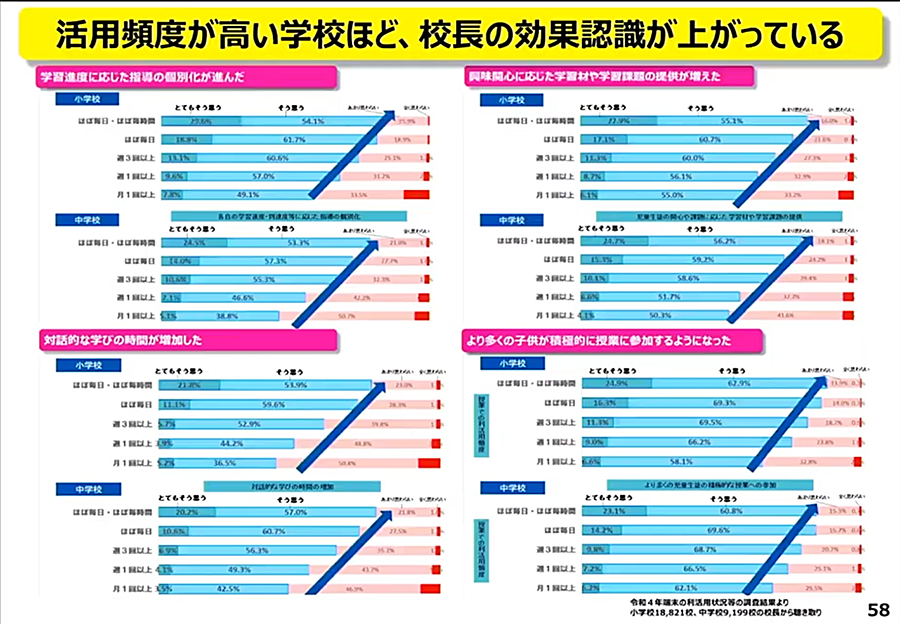

「その中でもいくつか強い相関が出る分野があります。1つは主体的、対話的で深い学びをやっているかいないか。これは差が現れてきます。たくさんやっていると答える学校はICTを使っている頻度も毎日から週3以上。端末を使ってこういう学習をすれば、学力調査での平均得点なんかにも大きな効果があるということ。端末を配っただけ、あるいは使っているだけではなく、使い方の問題だとわかります」と寺島氏。

クリックして拡大表示

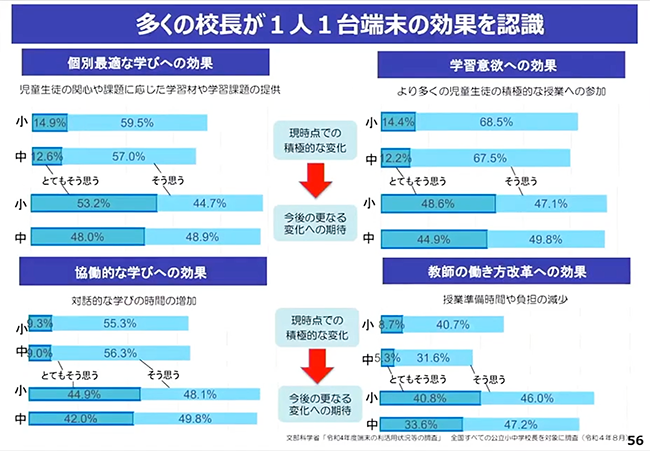

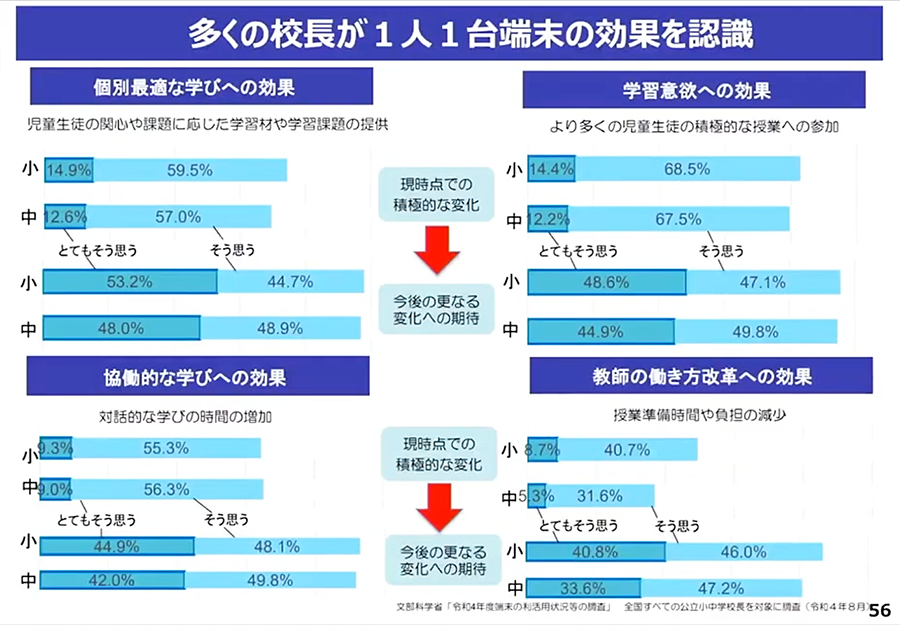

現場の校長先生は特に多くの効果を認識しており、授業でのICT利用率も上がってきてはいるものの、主体的・対話的で深い学びへの活用ができているという回答は小中学校と高校を通してまだ低い状態にあるという。

「世界に先駆けて1-2年で端末の1人1台化が完成したのは、世界に類を見ないことで、効果も現れてきています。ただ直面する課題として、地域や学校の中で大きな格差が広がっています。取り組みが進んでいる学校もあれば、いない学校もある。格差があることが非常に大きな課題です。格差を縮め、さらに活用を進化させる。これが次のGIGAのステップだろうと思います」(寺島氏)

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

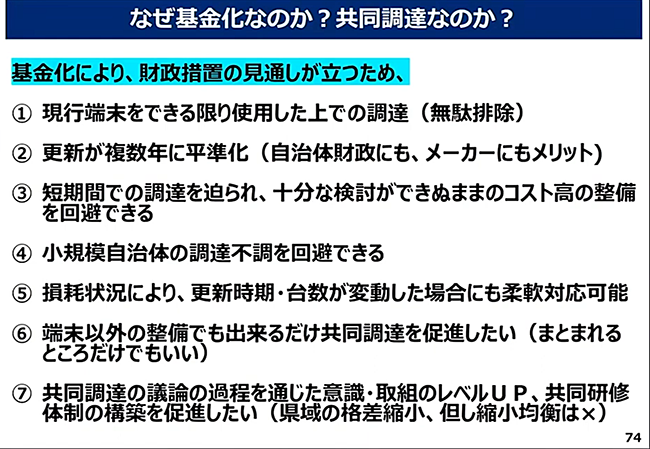

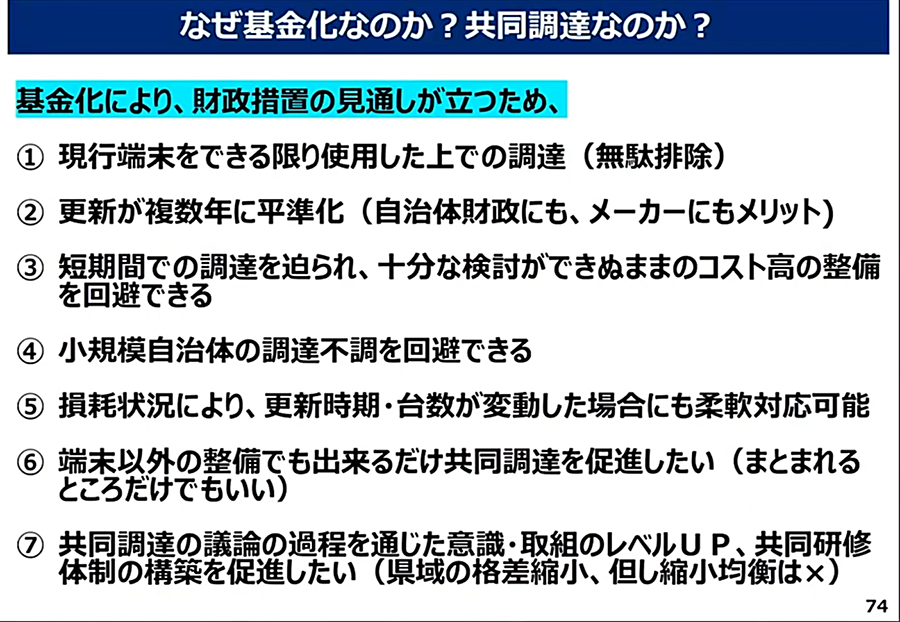

そのための動きとして必要なのは、個人情報保護やセキュリティ強化、適切な端末更新、ネットワーク強化だ。そのためには条件を整えて端末の共同調達を利用すること、ネットワークアセスメントの活用が大切になる。

寺島氏は特に端末更新について、なぜ共同調達であるのか、なぜ基金化されたのか、利用条件などについて解説し、適切な利用を促した。

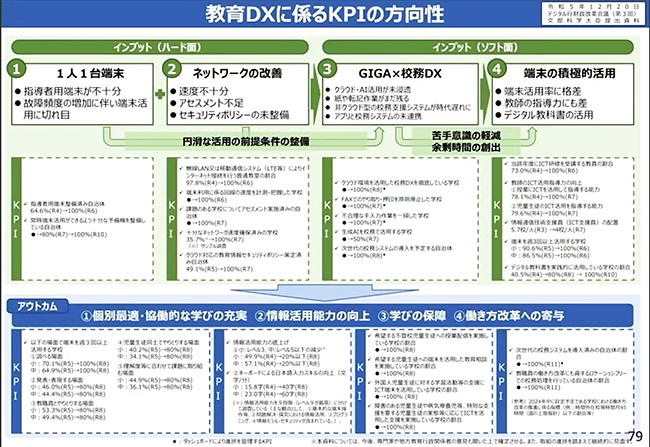

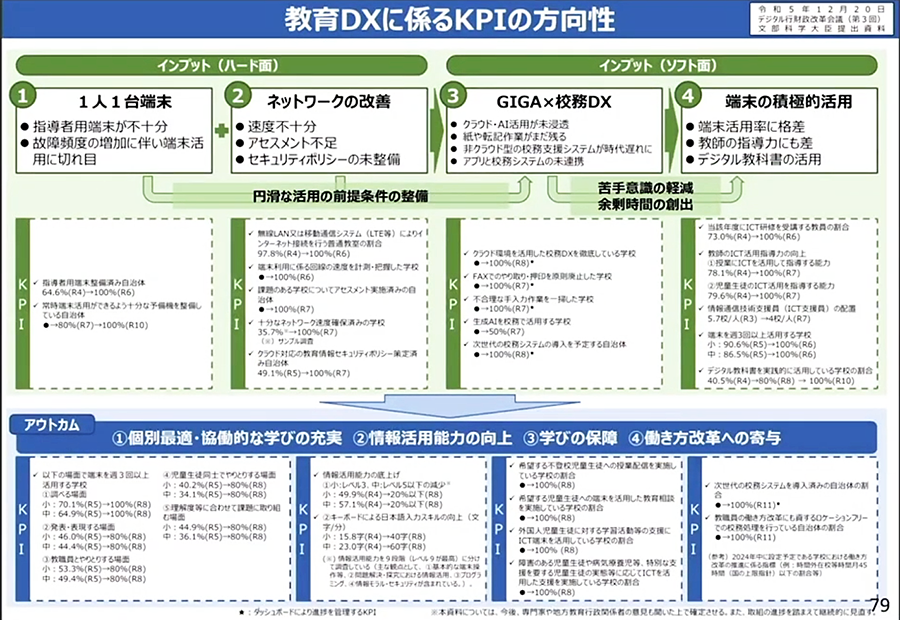

「各種計画もしっかり作ってください。端末の整備、更新計画、ネットワーク整備計画、公務のDX化、端末利活用の具体的な計画。お金を貰えるから作るということではなく、具体的に作ってください。それでないと申し上げているような学びにはならないとぜひ意識していただきたい。KPIも作りました。数字が100%になればこうなるはずだという設定をしていますが、100%になっても目的が達成できていなければ何の意味もないと思います」と寺島氏は強調し、講演を終えた。

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。

関連リンク