製造業よ、変革に進路を取れ!

誇るべき地方中小企業の変革大解剖

第一弾:印刷業界のゲームチェンジャーはこうして生まれた!

大洞印刷が進化を続けられる理由に迫る

2020.11.19

製造業よ、変革に進路を取れ!

誇るべき地方中小企業の変革大解剖

大洞印刷が進化を続けられる理由に迫る

2020.11.19

AIやビッグデータをはじめとするデジタル技術の飛躍的な進化が、あらゆる産業の構造を大きく変え、顧客と企業の関係を一変させようとしている。これまで日本を支えてきた印刷業界にも大きな変革の波が押し寄せる中で、岐阜に本拠を構える大洞印刷は、自ら進んで変革に挑戦し、長年停滞が続く印刷業界の中で新たなポジションを確立しようとしている。岐阜県にある大洞印刷株式会社にて専務を務める大洞広和氏には印刷とデジタルの融合の先にどんな未来が見えているのだろうか。

今年、大洞氏はあるアーティストの写真集を作るサービス実現に向けたプロジェクトの一端を担った。これは全ページオリジナルのパーソナライズされた写真集。ファンが自分だけのオリジナル写真集をオンデマンドで作成できるサービスだ。

Webのシステム上にあるのは、そのアーティストのライブフォトを中心とした1200枚の画像データ。その中から、ファンが自分の好きな写真を選んで指定することで、世界に一冊しかないオリジナル写真集を作ることができるようにしたのだ。

仕様はA4版オールカラー、128ページで、価格は4,000円。表紙デザインは6種類から選ぶことができ、写真はメンバーや年代など好みに合わせて選択できて、任意の順番で配置可能。そして、巻末には「メンバーの一員として、メンバーの名前とともに自分の名前を刻むことができる、まさにファン“垂涎”の自分でつくる自分だけの写真集だ。

このサービス実現のための仕組みに大きく寄与したのが岐阜県本巣市の大洞印刷で専務を務める大洞広和氏。発端はある出版社からの問い合わせだった。その出版社では以前からプリント・オン・デマンドで写真集を提供していたが、それをさらに魅力的なものにする方法を、大洞印刷やシステム開発会社とともに作り出したのだ。

大洞氏は「製造工程をシステム化することを提案しました」と話す。

そのやり方は、まず、サーバーにプロのカメラマンが撮影してきた1200枚の高解像度を保管。注文者はデータ量の軽い低解像度データで編集。そのマッピングデータを元にサーバーから高解像度データを抽出し、印刷用データを生成、それを印刷して製本するというもの。

高品質な画像を使った写真集の実現には、莫大なデータ量を円滑に流すフローが不可欠だが、大洞印刷ではこれを1週間で完成させた。自社のECをベースとしたWeb to Print(Webを介して印刷を受発注するシステム)プラットフォームを開発してきており、社内のシステム部門がそれをカスタマイズするだけだからだ。

「システムは、写真集の製造工程の管理だけでなく、個人データと突き合わせて出荷するまでの全フローをカバーするものです。受注から印刷、製本、出荷までを一貫してシステム化することで、さまざまな個別注文に対応して、出荷事故ゼロを実現できました」(大洞氏)

このプロジェクトで出版社と大洞氏が行ったのは、デジタル技術を使ったフィジカルによる新たなファンマーケティングの実現だ。ファンは自分だけのオリジナルグッズを手にすることができる。アーティストとの心理的な距離が縮まり、これまでにない一体感を持つ。コロナ禍でライブに行きにくい状況を考えるとさらにその貴重さが際立つ。お気に入りのメンバーだけを集めたものにしたり、メンバーごとにつくったり、実際に一人で13冊のオリジナル写真集を購入したファンもいたという。

「弊社システムは自分の写真を写真集に加えたりすることにも対応できますし、選択されることが多かった写真を使ってグッズを販売するなど、データを切り口にした様々なグッズ販売への拡張などにも対応可能です」と大洞氏は語る。どんどんと新しいアイデアを拡げられそうだ。

もう一つ、大洞印刷の知名度を高めた取り組みがある。それがクリアファイル素材を使用した簡易型フェイスシールドの開発だ。きっかけは印刷機メーカーで普段から付き合いのあるHPから大洞氏への情報提供だった。

「新型コロナ感染症が広がったことで、世界中でフェイスシールドが不足しました。その対策として、HPのイスラエルの拠点がフェイスシールドの設計図面の共有データを提供している、というニュースをHPユーザーのネットワークから教えてくれたのです。ただ聞いたのは4月に入ったばかりで、日本は海外と違ってそれほど切迫感はありませんでした」(大洞氏)

しかし、事態は一変する。感染が急速に広がったことで、4月中旬には日本も深刻なフェイスシールド不足に陥った。「医療現場でフェイスシールドの代わりにクリアファイルを使っているというニュースを見て、クリアファイル印刷を得意とする当社がフェイスシールドを作るべきだ、と考えました」と大洞氏は当時を振り返る。

しかし、同社にはフェイスシールドを作るノウハウはなかった。そのときにHPユーザー同士の情報交換の中にあった設計図面データのことを思い出した。「早速、共有データを入手してメンバーと一緒に試作に取り組みました。日本人に合わせて頭の部分のサイズを調整したり、日本で入手できる素材を検討したりして、取り組んでから4日で完成させ、自社サイトで提供を開始しました」と大洞氏は語る。

同社が開発したフェイスシールドでは、視認性を向上させるために通常のクリアファイルより透明度の高い素材を用い、防護キャップの上からでもサイズが簡単に調整できるという使い勝手の良いものだった。

何よりも特徴的なのが、コストがかかり、量産が難しい3Dプリンターを使用するのではなく、クリアファイルの製造ラインを使って作ったことだ。大洞氏は「とにかく全国津々浦々に行き届かせて感染を食い止められるように」とその狙いを語る。他社に先行して安定的に製品を提供したことで、9月までにマウスシールドも含めて160万個が販売されている。

設計着手からわずか4日で提供を開始した簡易型フェイスシールドは、都道府県の自治体や医師会、薬局、介護福祉施設などを優先して提供された。そのことがニュースとしてメディアに大きく取り上げられ、クリアファイル印刷大手の新たな取り組みとして伝わることで、大洞氏の挑戦は同社のビジネスの認知度を高めることにもなった。

「世の中に早く配ることが大切だと考えて、それをやり切れたことがうれしいですね。なによりも大事なのがスピードです。作るスピードだけでなく、情報を拡散するスピードも必要です。フェイスシールドではその両方を実行できました」と大洞氏は語る。従業員たちも感染拡大防止に使命感を持ち、積極的に取り組んだ。

同社にとってこれは、これまで接点のなかった医療という新しい市場に足掛かりを持てたことも大きな意味がある。フェイスシールドの延長としてソーシャルディスタンス用のフロアーシールや抗菌マスクケース、抗菌クリアファイルなども開発し、抗菌ビジネスを拡大中だ。地元・岐阜県とは新型コロナウイルス感染症対策における医療用物資の優先調達に関する協定も締結した。

「これからも低コストで安定供給できる製品を開発して、少しでも社会に貢献できるように取り組んでいきます」と大洞氏。世の中に役立つために、スピーディに立ち上げた新規ビジネスへの挑戦が、次の新しいビジネスへとつながっているのである。

新たな領域に挑戦し続ける大洞印刷だが、一朝一夕にして現在のような経営スタイルになったわけではない。大洞氏が入社したときには、どこにでもある古い経営スタイルの保守的な印刷会社にすぎなかったという。

大洞印刷の創業は1932年。創業者は大洞氏の祖父である。活版印刷、バックカーボン印刷による帳票類の印刷、加工を得意とした。運送会社や金融機関、地場企業など特定の顧客の伝票類の印刷を手掛け、売上げの95%が伝票印刷で占められていた。

「1996年に私が入社した当時の社員数は30人程度。優良なお客さまを持っていて、取引は安定していました。同じ仕事をひたすら繰り返す感じで、印刷機の稼働率は高く、利益が出ていました。ラジオCMも打っていて、地元では伝票の印刷でよく知られた会社でした」と大洞氏は入社当時を振り返る。

名古屋の大学を卒業後、1年間保険会社に勤務していた大洞氏が実家の会社に入社したのは、父が病に倒れたことがきっかけだった。父の妹の夫である専務の叔父が実質的に会社の責任者となり、その下で兄の大洞正和氏が働いていた。それを助ける形で入社したのである。

「入社して兄がやっていた営業の仕事を引き継ぎました。注文された印刷物をお客さまのところに車で納品して、その場で次の注文を頂いてくるという典型的なご用聞き営業でした。お客さまのところに顔を出すために、儲からない名刺の印刷なども受注していました」(大洞氏)

利益が出ていたために合理性は求められていなかった。スタンドアロンで1台しかないオフコンで請求書や納品書を出力するために、毎朝、営業担当が並び、客先から帰ってきて作業指示書を手で書き起こし、リピートの注文が来ると過去の売上台帳を引っ繰り返して、過去の受注額を探し出すようなことを繰り返していた。

叔父が大洞氏の兄に会社を引き継ぐまでのこの期間を「空白の7年間」と大洞氏は位置付ける。

当時、大洞氏は大きなリスクも認識していた。ある取引先の売上げが全体の7割を占めていたのだ。兄も同じ問題意識を持ち、2人で新規事業を模索していたときに、携帯電話業界という新たな顧客が登場した。同社は1999年に6色輪転機を導入し、ビジネスフォームの多色化に取り組み、運送会社の送り状だけでなく、携帯電話会社の申込書の印刷も受注するようになる。

しかし、大洞氏はそれで問題が解決したとは考えていなかった。「伝票はいずれなくなる」と確信していたからだ。その前年に工場長が病に倒れ、工務や生産管理も見るようになっていた大洞氏は印刷現場にメスを入れ、大きな変革に乗り出した。それが特殊印刷分野への進出だった。

仕事の領域を広げるために、チラシや包装紙の印刷を受注するもクレームが多く、デザイン力の必要性を痛感した大洞氏は電子組版に関心を持ち、Macを導入しプリプレスのフルデジタル化を図る。その延長線上で、ドイツで開催されたトレードショーを視察し、プラスチックなどの特殊印刷と出会う。

「デジタル化が進むことは分かっていました。だからこそデジタルに置き換えられないものをやろうと考えました。リアルの価値がなくなることはないからです」と大洞氏はセールスプロモーション事業に参入する。本社工場を移転し、UVオフセット印刷機を導入して、特殊印刷、特殊コーティングを開始した。

続けてチャネル開拓という意味でも新たな挑戦を開始した。2005年に大洞氏直轄で印刷のECサイト「ボラネット」を開設し、インターネット印刷通販に参入。クリアフィル、圧着DMはがきなど、販促やマーケティングをサポートするための印刷ビジネスに乗り出す。

そして2011年の震災の影響でクリアファイルなどの仕入れに大きな影響が出たことをきっかけに、小ロット多品種への対応を加速させる。2台のオフセット印刷機を1台に減らして、日本HPの大型デジタル印刷機「HP Indigo」を2台導入。デジタル印刷によるクリアファイル印刷を開始した。大洞氏の決断が業態を大きく変えていった。

「キャラクターグッズや販促商品をどう売っていこうかと、常にマーケティングの観点から考えました。お客さまがマーケティングする際に何を重視するのかを考え抜きました。それが今のマーケティング部の礎になっています」(大洞氏)

その後も高速デジタル印刷機、B2対応の大型デジタル印刷機も導入し、小ロット多品種だけなく、大ロット印刷、大型印刷も含めた全方位の印刷ニーズに対応していった。「顧客満足度が向上したことで、既存の印刷の受注も増え、オフセット印刷機も追加導入することになりました」と大洞氏。2011年に8億円だった売上げも15億円を超えるまでになった。

こうした変革を断行できたのは大洞氏の物事の不変の性質を見抜く力と幅広い視野によるところが大きい。「子供の頃から好奇心が強く、特に物事の構造に興味があった」という大洞氏は積み木を作っては壊し、壊しては作ることを繰り返すような子供だったという。要領よく勉強するタイプではなかったが、ロジカルな考え方が求められる数学や物理にははまり込んだ。

こうした納得がいくまでじっくり取り組み、ロジカルに思考するという大洞氏の個性が同社のビジネス展開にも反映されてきた。実際に海外に視察に出掛け、自らの目で見て肌で実感したことをベースにロジカルに事業を展開してきた。

「デジタル印刷は単にオフセット印刷の置き換えではありません。デジタル印刷はこれまでとは違う役割と構造を持っています。その世界観を理解することから新たなビジネスが生まれてきます」と大洞氏。うわべや流行言葉だけではないデジタル化の本質を見抜き、こうした世界観を持っていたからこそ、冒頭のようなこれまでにないビジネスが創造できたと言えるだろう。

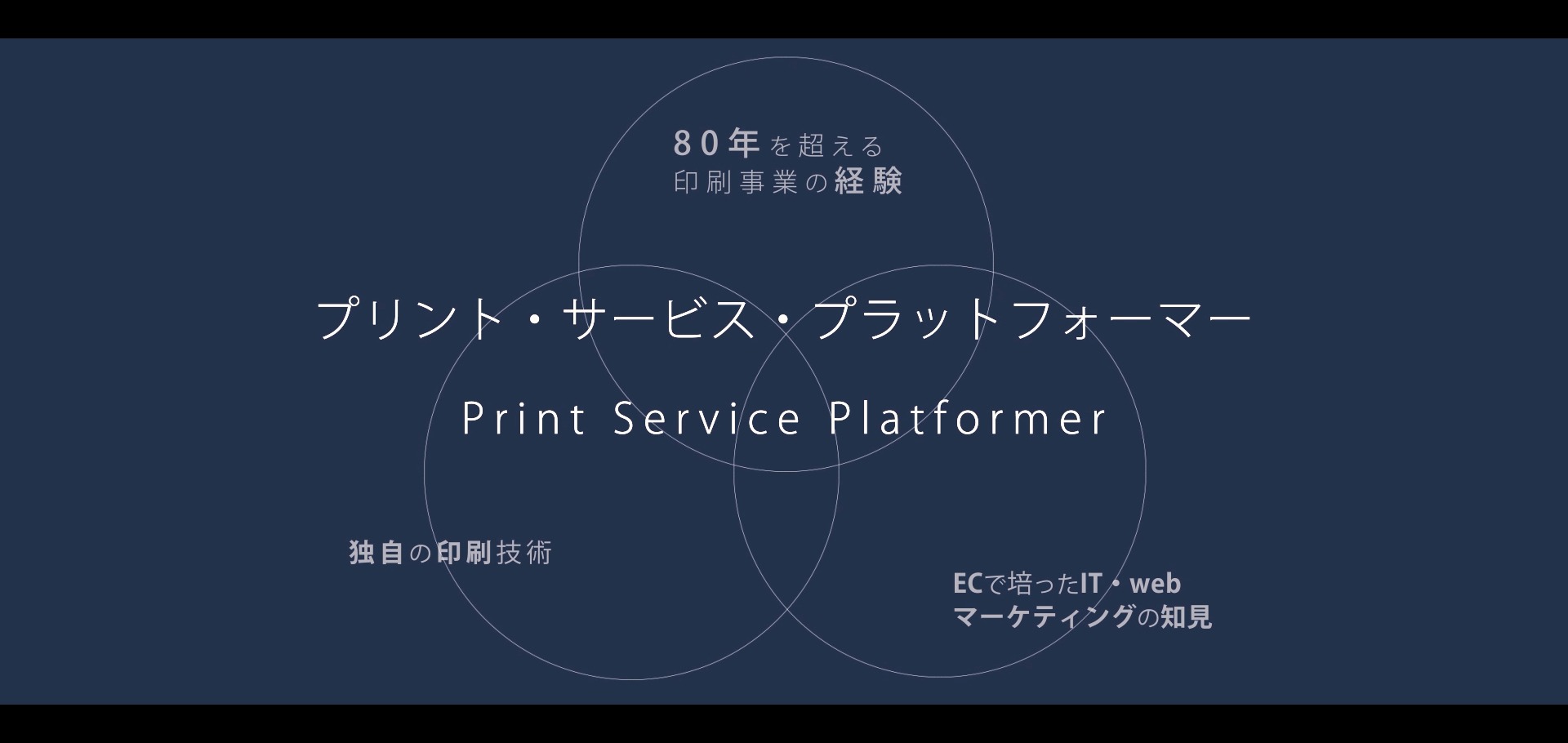

印刷会社の枠にとどまることなく、新たなビジネス領域を切り開いてきた大洞氏が今、目標としているのが「プリント・サービス・プラットフォーマー」である。「当社のビジネスの本質は印刷物の提供ではなく、お客さまを真の成功に導くこと」という信念のもと、印刷とサービスを提供する会社の間に立って、両方を結び付けるプラットフォームになるという発想だ。

なぜ、そう考えるようになったのか。大洞氏は「産業構造が変化する中で自社の立ち位置を考えたときに、これまで印刷ビジネスで培った力を活かしてクライアントの本当の課題を見いだして、テクノロジーとソリューションでその解決策を具現化し、世の中に届けていく役割が今、最も相応しいと思いました」と語る。

そこには冷徹とも言える大洞氏の本質を見抜く力が働いている。小ロットから大ロットまで全方位をカバーしても印刷会社を標榜する限り、下請け的な立場に立たざるを得ないし、デジタル印刷機のような機器が進化することで品質面での差はなくなっていく。

そうした前提に立って他社との差別化要素を考えたときに行き着いたのが「プラットフォーマー」というポジションだった。デジタル印刷に対するノウハウや先進のデジタル機器などの今のアドバンテージをフルに活用して、新たな立ち位置を確立しておくことが急務だと気づいているのだ。

実際に、パーソナライズされたアーティストの写真集に求められたのは印刷技術だけではない。全ページオリジナルの写真集を作るために必要なシステム的な仕組みであり、注文を受けてから製造工程、品質管理、出荷作業までをスムーズにこなしていくことであり、まさにプリント・サービス・プラットフォーマーとしての役割である。

そこには他の印刷会社とサービス提供者を結び付けるという意味合いもある。同社のECサイトは印刷会社向けに立ち上げたものであり、さまざまな素材を加工してPOPなどに使用する素材として提供する「HP Indigo用プライミングサービス」も同様だ。ここにもプラットフォーマーを目指す同社の姿勢が貫かれている。

大洞氏は「HP Indigoで当社のように既存のビジネスを伸ばすこともできます。しかし、下地処理のためには設備が必要です。そこでの問題点は小ロットが故に稼働率が低いことです。設備産業としての印刷会社のモデルでは見合いません。だからこそ当社がHP Indigoユーザーの共通部分を支援して、Win-Winの関係を構築したいと思っています」と語る。

ただし、同社にとって「プラットフォーマー」という立ち位置は最終的なゴールではない。大洞氏は「最終的には自社ブランドでサービスを提供するポジションに立ちたい」と想いを語る。自社でECサイトなどを立ち上げ、最近ではコロナ関連商品まで販売するようになった同社だが「まだサービス提供者になるには力不足」と大洞氏は見ている。

そこでまずプラットフォーマーとして、サービス提供者のパートナーとして仕事をし、その経験を通じて、サービス提供者としての力や知見を蓄積していこうという戦略をとっている。そこで求められるのはシステム構築の力や技術者の力であり、「それによってサービス提供者がやりたいことをスムーズにできる環境を提供する」(大洞氏)ことだ。

最近、同社は森永製菓が提供する法人向けノベルティお菓子サービス「おかしプリント」の業務を請け負うようになった。前からあったサービスだが、ロット数への対応、商品ラインアップの拡充、スムーズな物流などの壁を乗り越えるために、同社の提案が採用された。大洞氏は「プラットフォーマーとしての接続性の良さを評価していただきました」と語る。

サービス提供者自身もどうサービスを提供すればよいのか分からない時代に、同社がシステムやノウハウ、テクノロジーによってどうサービスを変えられるかを提示することには大きな意味がある。印刷物を使ったビジネスをするサービス提供者にとって使いやすいプラットフォームであることでビジネスを拡大し、一方で自社がサービス提供者となるための準備も進めていくという同社の新たな挑戦が今、始まっているのである。

経営理念に「CHANGE CHALLENGE CREATIVE」を掲げて変革に取り組む大洞氏の目には印刷業界の将来の姿はどう見えているのだろうか。大洞氏は「まず印刷することが目的ではないことをしっかり受け止めるべきです。目的はお客さまのビジネスを成功させることです。今までは、たまたま最終成果物が印刷物だったということです」と語る。

こうした発想を身に付けるのに求められるのが、世界のトレンドを肌で感じることだ。大洞氏は積極的に海外を視察したり、国内の展示会に出展することで、最新動向を収集してきた。特に注力しているのはIT関連のイベントだ。

「IT業界の動向を知ることは、最近のトレンドを知ることです。特にグローバルなトレンドを知ることが重要になります。それにより、自社の強みや立ち位置を新しい産業構造の中で見つけていくことができるはずです」(大洞氏)。その意味でグローバルIT企業である日本HPとの情報交換にも価値を見いだしている。

実際にビジネスを生み出していく場面で同氏が重要視しているのは「スピード」である。フェイスシールドの成功はまさにスピードの産物だと言える。「中小企業はプライスや品質では大企業と勝負になりません。スピードしかないのです。それを最優先に考えるべきでしょう」と大洞氏は持論を語る。

そこで求められるのが、失敗を恐れないチャレンジする姿勢だ。「新しいものをゼロから生み出すのは不可能に近い。だから改善に取り組むんです。挑戦と失敗を迅速に繰り返すことで価値が生まれてきます」と大洞氏はチャレンジすることの重要性を強調する。

今、印刷業界は厳しい状況に直面している。業界全体の出荷量は右肩下がりが長く続き、市場ニーズの変化も早い。しかも、デジタル化の波は確実にしかも驚くべきスピードで広がっている。「確かに既存の印刷マーケットはまだまだ減少していくでしょう。ただ、全業種がお客さまだと考えると、市場は無限に広がっています。どこにどんな立ち位置で臨むのか。それ次第ではないでしょうか」と大洞氏。

今起きている変化を広い視野で捉え、自社の強みや役割を見つめ直し、立ち位置を決めてスピードを持って挑戦する。そこにこれからの印刷業界が進む道を考える鍵があると言えるだろう。

【本記事は JBpress が制作しました】

DscoopはHP IndigoをはじめとしたHP デジタル印刷機をお使いのお客様のコミュニティです。

年に数回イベント(工場見学、勉強会など)が行われ、パートナーシップを組み今後のビジネスの展開に生かして行くことを目的としています。

HPサービスに関してご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

また、みなさまからいただくご質問はよくあるご質問(FAQ)として掲載しております。

HPサービスご購入前の保証内容やサービス内容のお問い合わせ

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始 を除く)