HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.05.31

自治体ピッチ第2弾

Day1:文部科学省プレゼンテーション

GIGAスクール構想について

2024年4月18~19日に都道府県・市町村教育委員会を対象とするデジタル庁主催のイベント「GIGAスクール 自治体ピッチ第2弾」が開催されました。

本イベントでは、GIGAスクール構想に向けたデバイス導入を検討する自治体向けに、OSベンダー、端末メーカー、通信事業者などが講演を行いました。

この記事シリーズでは、主要PCメーカーなどが自治体ピッチで行った講演の内容を紹介します。

この記事では、文部科学省の寺島史郎氏による、GIGAスクール構想についてのプレゼンテーションをまとめています。彼は、教育環境の変化、GIGAスクール構想の目的、進行中の成果と課題、そしてこれからの教育の方向性について話しています。

【このリード文はWindows Copilotの自動生成により作成されています】

文部科学省 初等中等教育局 学校情報基盤・教材課長 学校デジタル化プロジェクトチームリーダー 寺島 史朗 氏

人生100年以上時代を生きる子どもたちに必要な教育

寺島氏はGIGAスクール構想と教育環境について語るにあたって、まず教育を取り巻く環境が変化していることから語り始めた。

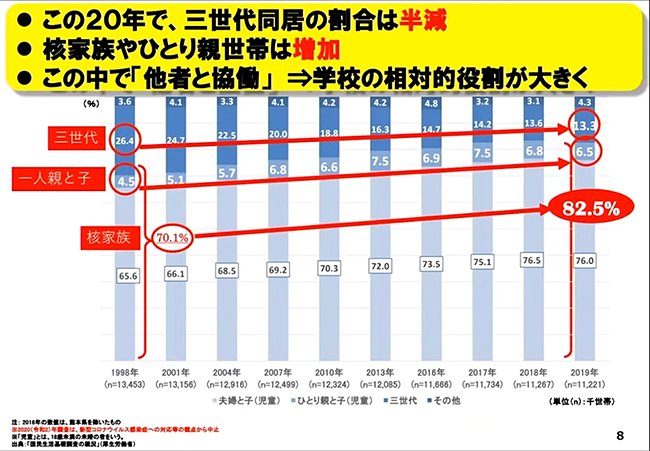

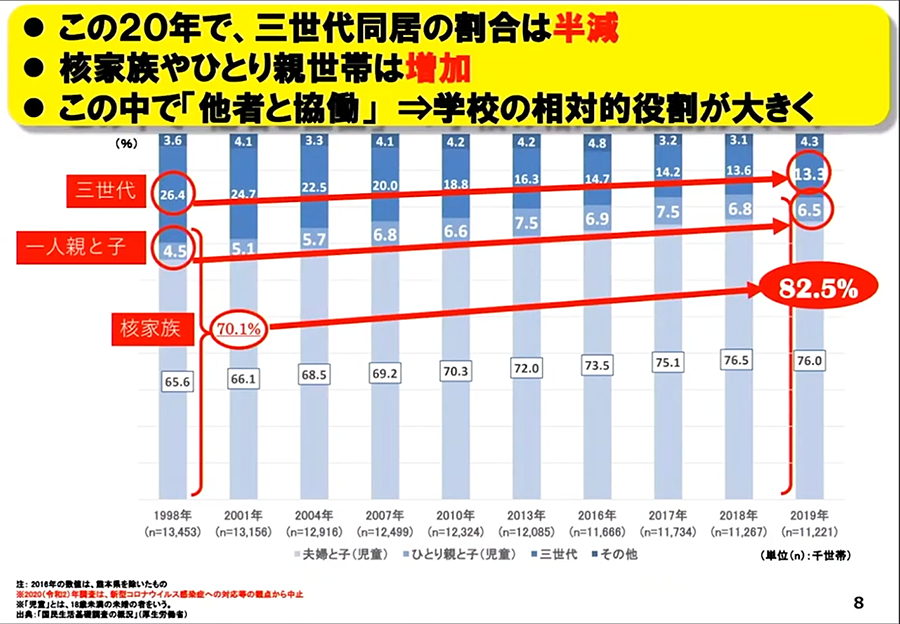

社会変化に関するキーワードとして知られるものに人口減少・少子高齢化がある。少人数で高齢者層を支えるために生産労働性向上を狙う必要がある、という切り口で語られることが多いが、学校教育においては別に大きなポイントがあるという。

「この20年で三世代同居の割合は半減し、核家族や一人親世帯が増加している。地域コミュニティも含め、いろいろな世代の人が地域にいたが、これがどんどんなくなっている。我々は今、他者と協働するとか他人と違う考えを受け入れるということを言っているが、自然と体験できる場がどんどんなくなっているということになる。実は子供たち世代にとって学校こそが相対的にいろんな人と協同できる場になり、学校の役割が非常に大きくなっているのです」と寺島氏。

クリックして拡大表示

インバウンド旅行者が増え、在留外国人が増え、グローバル化が進んでいることも影響があるという。「新宿区では12-3%の人が外国籍で、130カ国の人が住んでいます。地域によっては3割から半分が外国人。当然、公立小学校も同じような比率になっています」と現場が大きく変化していることも強調された。

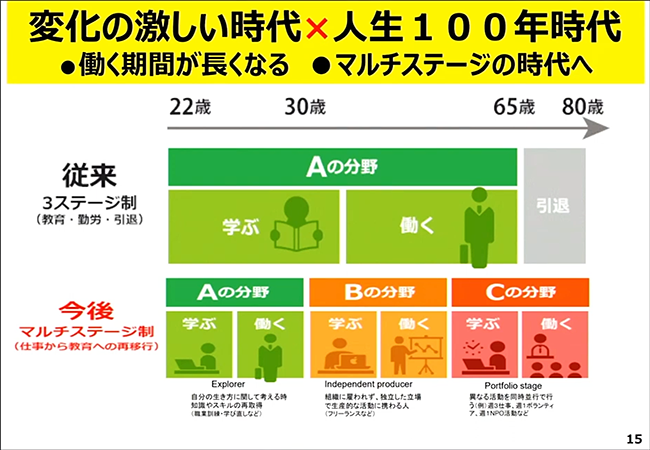

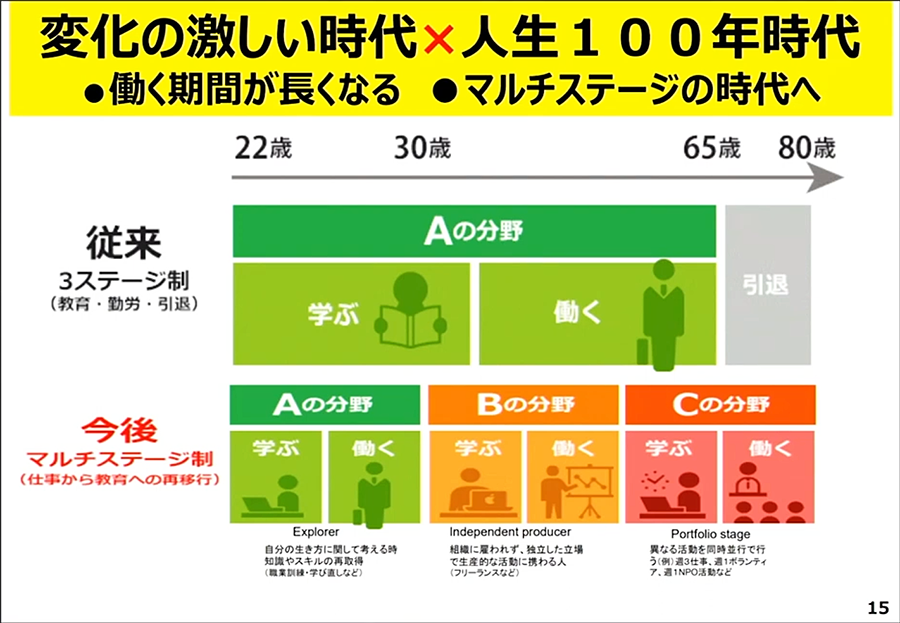

日本の競争力が弱いとされる中、デジタル化も急速に進んでいる。今後はICTを活用したノンルーティンの仕事が増えるだろうと語った寺島氏は「人生100年時代であり、2007年に生まれた子供は107歳まで生きる確率50%。何歳まで勉強をし、1つの分野で働いて65歳くらいで定年退職し、また別の人生、というモデルはなくなっていくでしょう。常にいろんな分野で学び、働きながら、いろんなことをやり、複合的に人生が回って行くことになると思います。こういうマルチステージの人生を生きる基礎をどうやって学校で勉強するか。これが大事になってきます」と語った。

クリックして拡大表示

課題を残しつつもICT活用力は成長

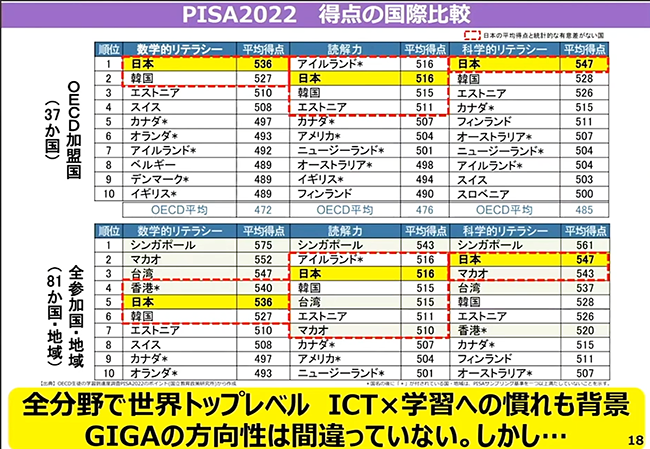

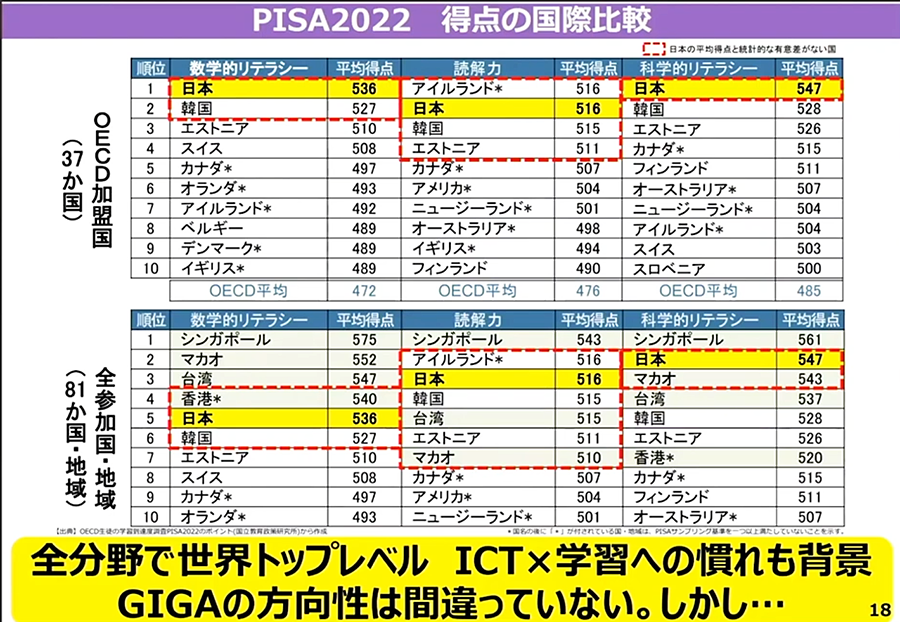

GIGAスクール構想が推進されている理由と成果については、国際調査である「PISA2022」の結果を引いて解説された。

義務教育終了段階の15歳の生徒を対象とした調査であるため、日本では高校1年生が1学期に受けた調査だ。回答にはコンピュータ使用型調査(CBT)であるため、コンピュータ利用能力も問われる調査だが、参加37カ国中日本は1位と非常に高い結果が出ている。

「いろいろな要因分析ができますが、CBTであるためICT学習が浸透してきたことは間違いなく背景にあると思います。GIGA世代でいうと中学3年生で触っている世代なので、この方向性は間違っていないということだと思います」とGIGAスクール構想の手応えが語られた。

クリックして拡大表示

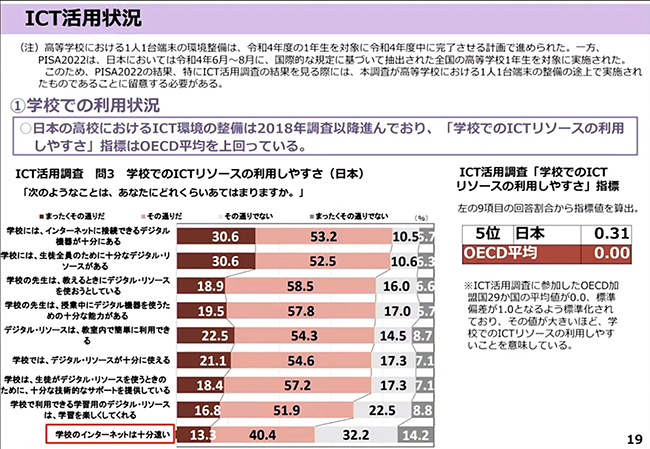

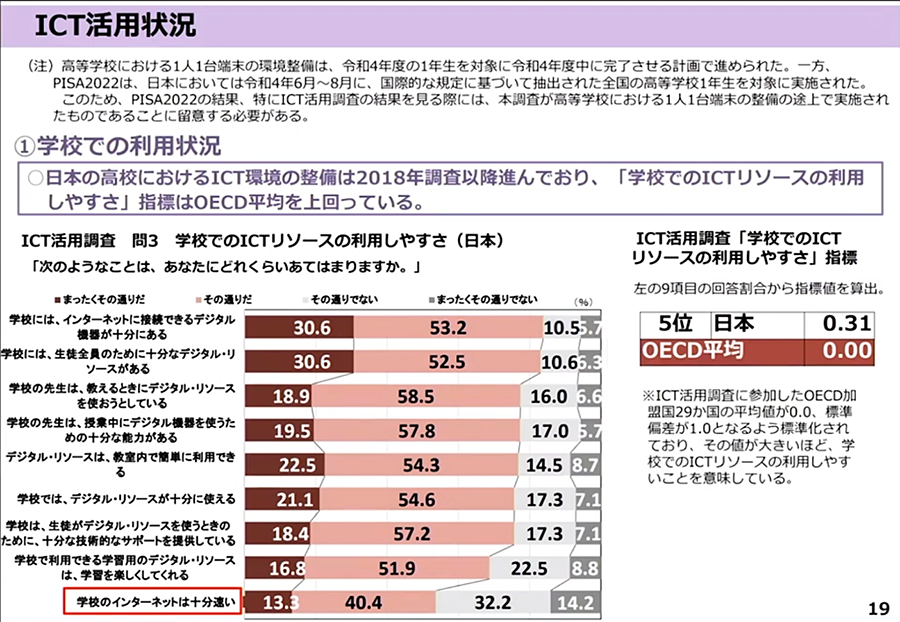

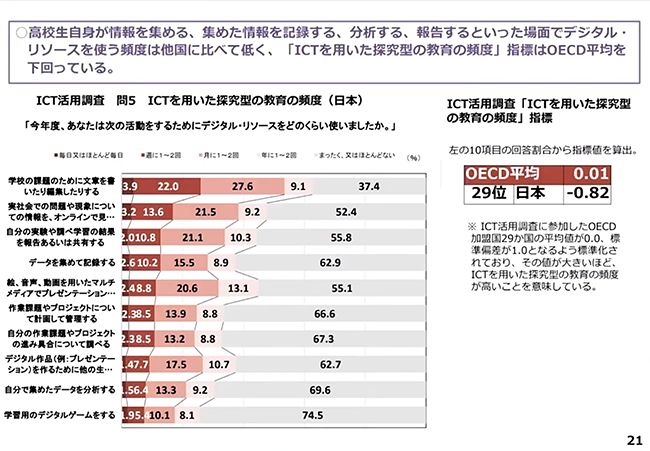

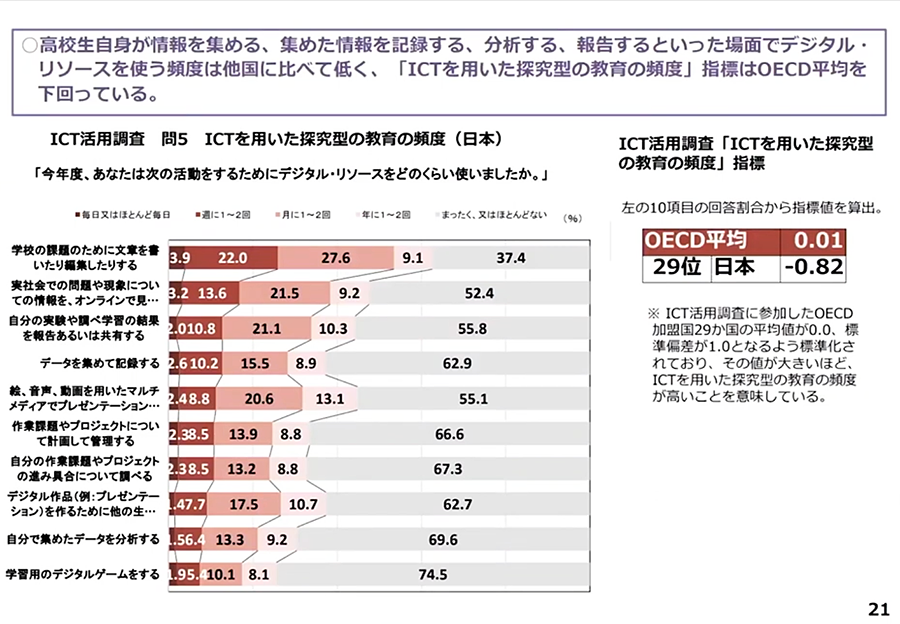

一方でICT利用状況に関する生徒の回答では、課題も見えている。ICT環境がある程度整っているという回答が多い中、学校のインターネット速度への不満が強い。また授業でのICT活用度合いについてもOECD平均より割合が少ないという。さらに利用場面でも探究型学習の割合が低いようだ。

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

「一連の調査結果からみると、目指した力は着実についているし、ICTを使ったアウトプットもできているが、世界と比べるとまだまだ授業で使っていない。そして使われ方がまだ思うところに行っていない。環境面ではネットワークが遅い。世界と比較した時、日本の課題として指摘されるところだと思います。もう一段上げて行かなければいけない」と寺島氏は現状を解説した。

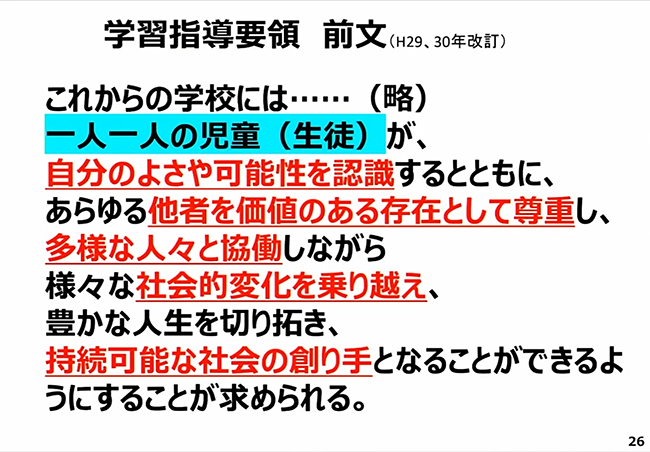

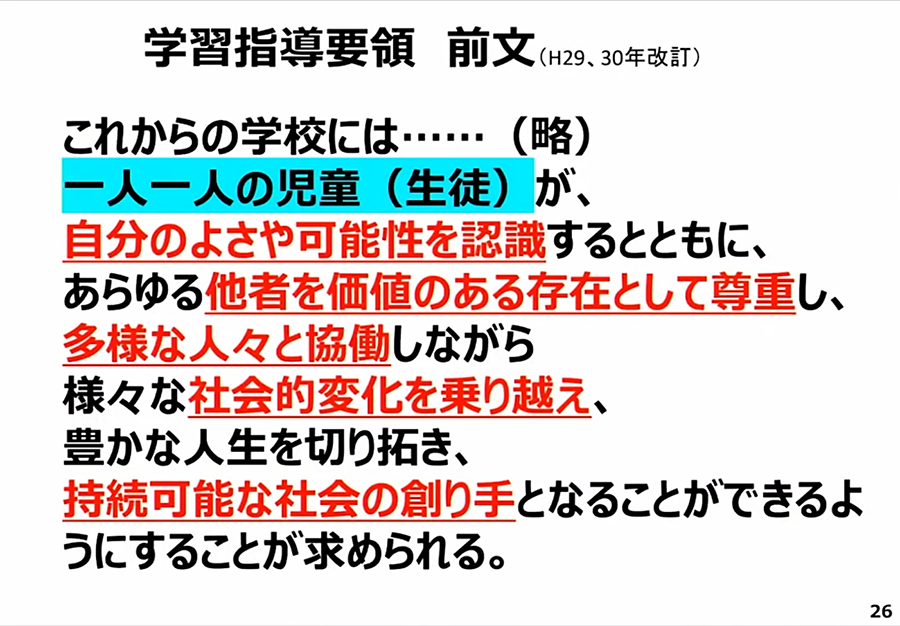

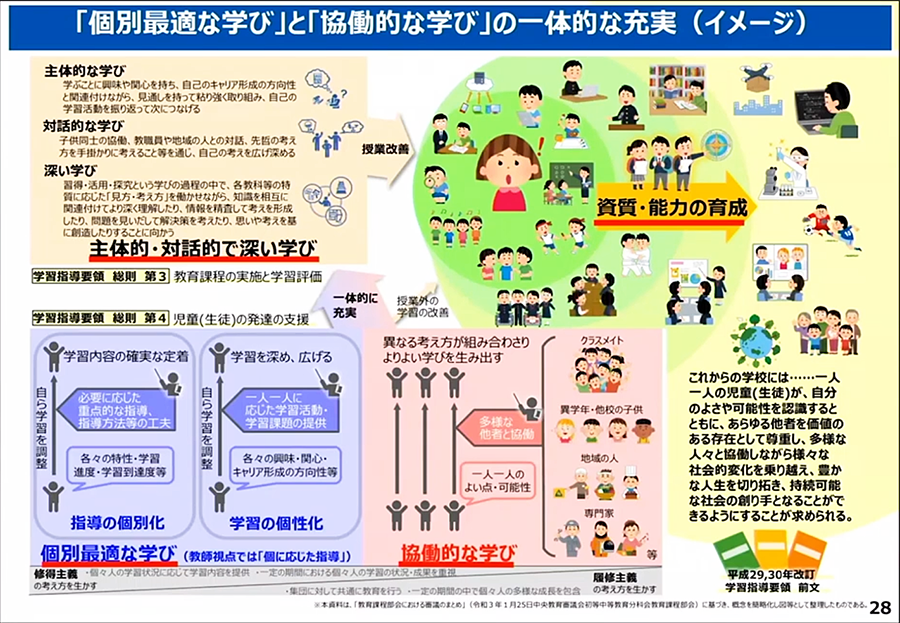

また「発達障害の可能性がある子ども、日本語を上手く話さない子ども、不登校傾向のある子ども、あるいは社会経済的に恵まれない子どもがいて、非常に多様性があります。そこに入らない子どもたちも、みんな同じではない。多様な子どもたちを本当に誰一人取り残さないことが本当に今までどおりにできるかということを、改めて少し考えないといけない」と語った寺島氏は、わかりづらいが非常にいいことが書いてあるとして学習指導要領の前文を紹介した。

クリックして拡大表示

一人一人の能力を開花させること、社会のよき担い手にすることの2つの側面が公教育にはある。これからの時代を生きる子どもたちには、一人一人が自分のWellbeingをしっかり大事にし、自分のよさや可能性を認識しながら、他者も認めて協働することが大切だ。それによってさまざまな変化を乗り越えられるようになり、持続可能な社会になる。

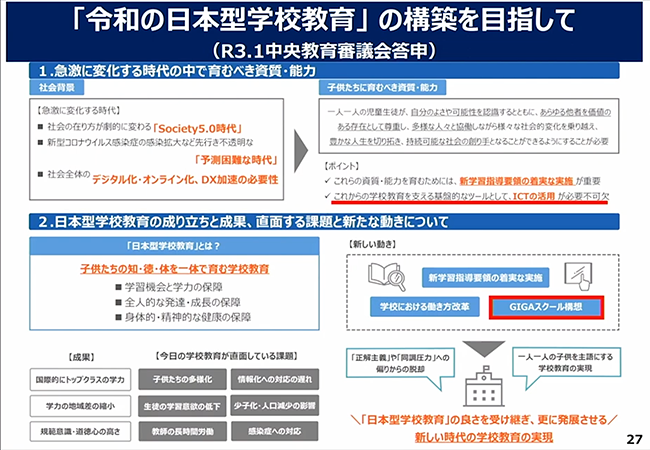

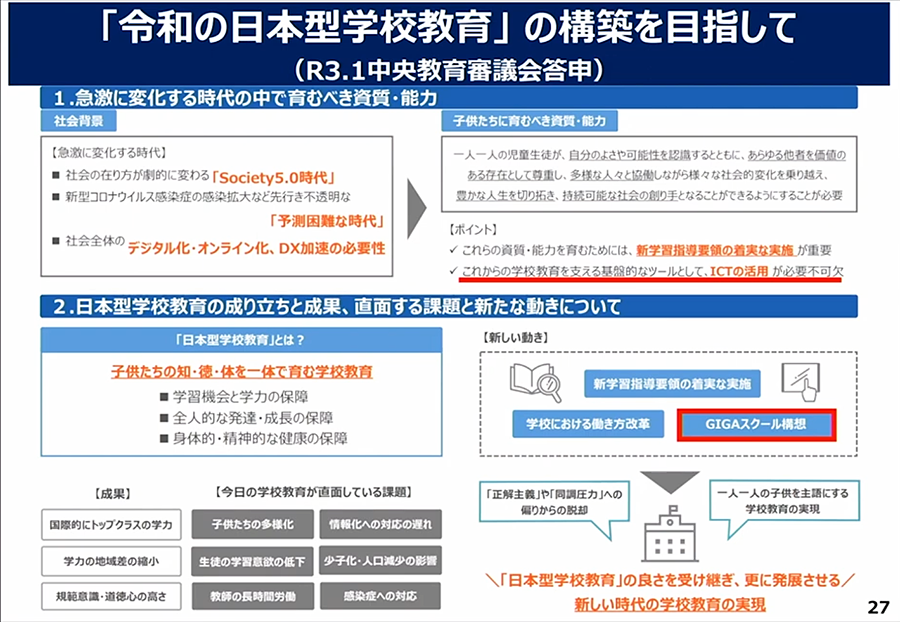

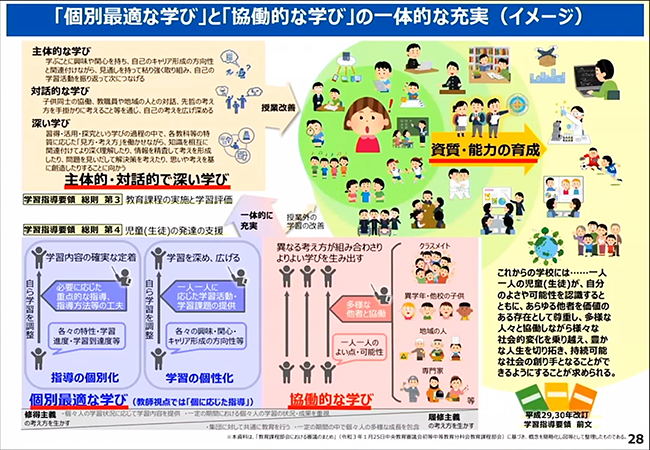

そのために、文部科学省は「令和の日本型教育」の構築を目指している。個別最適な学びと協働的な学びを一体的に進めるものだ。

クリックして拡大表示

「これらは二項対立でも二律背反でもありません。一体的に、学習者の目線でいえば主体的で対話的で深い学びが日々の授業の中で行われる。これが目指す姿だと考えています。GIGAの批判としてデジタルだけではダメだというものがありますが、同じく二項対立ではありません。体育の授業でプロ動画と比較するなどリアルと組み合わせた使い方もあります」と寺島氏は、授業内での使われ方から教員の働き方への影響まで、現場でどのようなことが起こっているのかいくつかの事例が紹介された。

クリックして拡大表示