HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.05.31

自治体ピッチ第2弾

Day1:グーグル合同会社プレゼンテーション

ChromeOSで実現する教育の世界観

2nd GIGAへ向けてGoogleが考えること

Googleは2nd GIGAでどのようなことが起こると考えているのか。「社会が変わってきています。変化を続ける社会の中で正しい学びを維持するためにDXが必要なのだと私たちは考え、そのための支援をしています。決して学びを新しい形に変えないといけないなどというものではありません」と小井出氏は説明する。

クリックして拡大表示

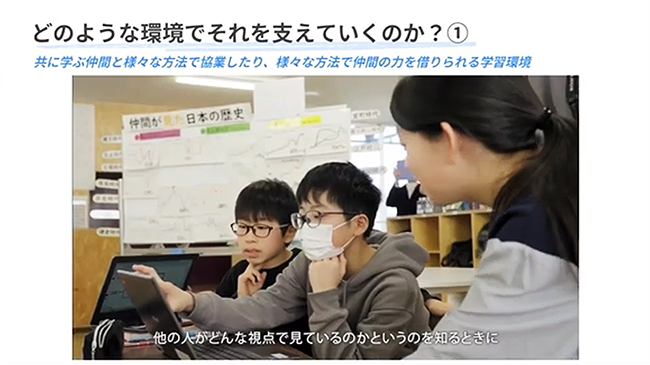

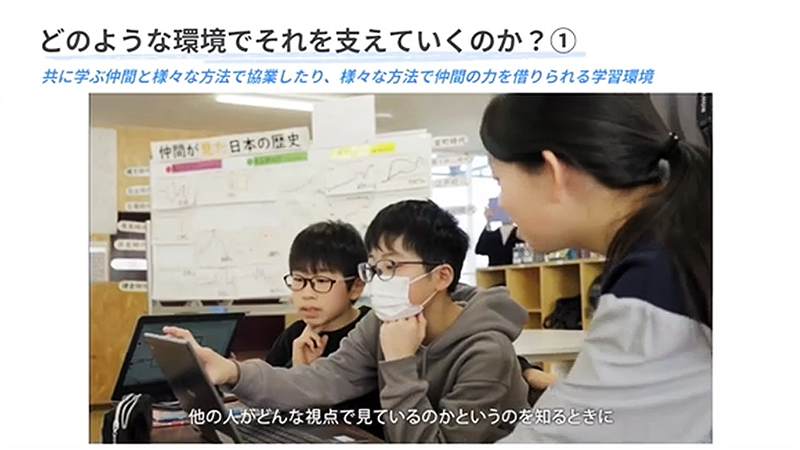

そのための支援とはどのようなものなのか、小井出氏はある一連の動画を会場内に流した。「例えば、Google Classroomなどを使ってリンクを入れて共有すると、同じページを見たり、同じスライドやドキュメントを使ってまとめたりすることができるから、そういう面ですごく役立っています。他の人がどんな視点で見るのかというのを知るときに振り返りができるのも役に立っています。また、他の子がどういうことを考えて追求しているのかを知ることができるので、自分もこういう面で考えてみようとか、この子と一緒に関わってみようとか知ることができるので、とても便利です」という児童生徒の声。

クリックして拡大表示

続いて「スムーズに動く、ラグがないということと、Googleツールがひとまとめになっているなど、良い意味で入口が狭いので、子どもたちが迷わず、学びにスッと入れるというのが良さかなと思います」といった教員の声。

さらに「ウイルス対策や安全対策は、子どもに任せとけばいいのかな、という風なスタンスですね。子どもの学びはどこでも発生します。それを考えれば、学校と家庭とリンクさせなければなりません。そのために、GIGA端末を家に持って帰るというのをデフォルトにしました。管理も簡単になっているので、学校は何も意識をしていません。何も意識をさせないこともよいことかなと思います」と教育委員会の声も紹介した。こうした声を聴くと、ChromeOSが自然な形で学びに溶け込んでいる様子が伝わってくる。

「ChromeOSは、『何ができるのか』ではなく、教育委員会のみなさま、先生方に『どれだけ無駄なことをさせないか』を追求しています」と小井出氏。

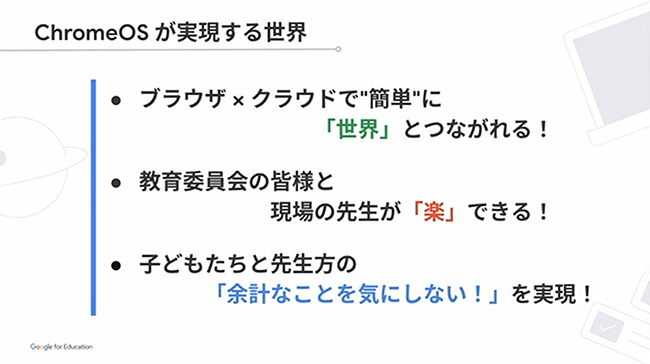

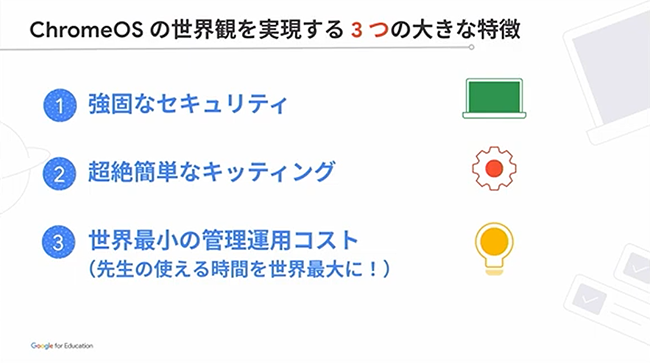

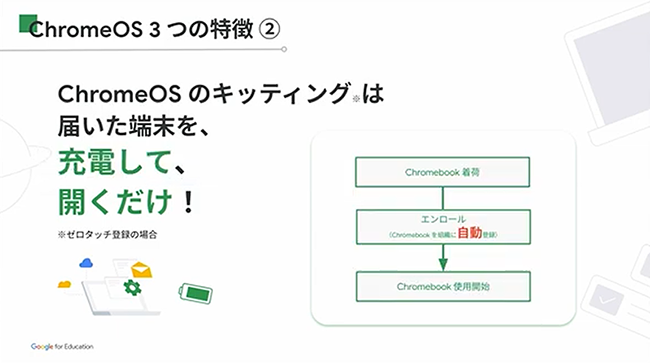

同氏は続いて、「ブラウザとクラウドで簡単に『世界』とつながれる」「教育委員会の皆様と現場の先生が『楽』できる」「子どもたちと先生方の『余計なことを気にしない!』を実現する」というコンセプトを発表。この世界観を実現するためにChromeOSが備えているのは、3つの特長だという。「強固なセキュリティ、超絶簡単なキッティング、世界最小の管理運用コストが最大の特長となっています」(小井出氏)。

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

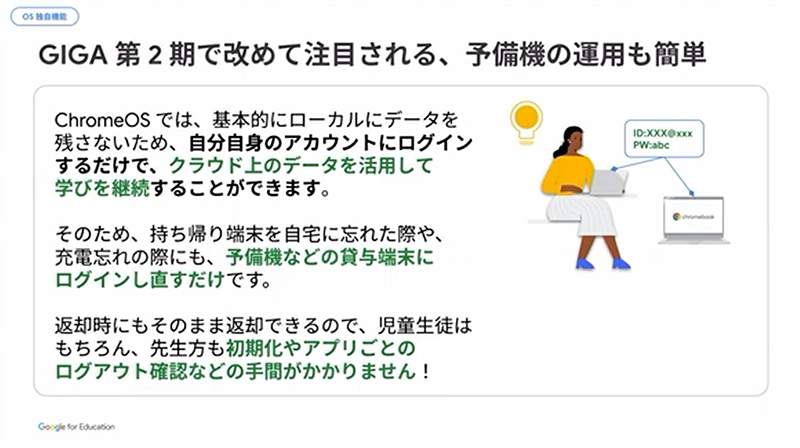

これらの特長を裏付ける実績として、実際にChromeOSがランサムウェア攻撃を受けた回数がゼロ件であること、キッティングに関しても、届いたChrome端末を充電して開くだけで完了すること(※ゼロタッチ登録の場合)、別の端末を使った場合でも、いつも使っているIDとパスワードがあればすぐに利用できるといったChromeOSならではの利便性の高さが、先ほども述べた、どれだけ無駄なことをさせないかというコンセプトの実現であることを強調した。

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

クリックして拡大表示

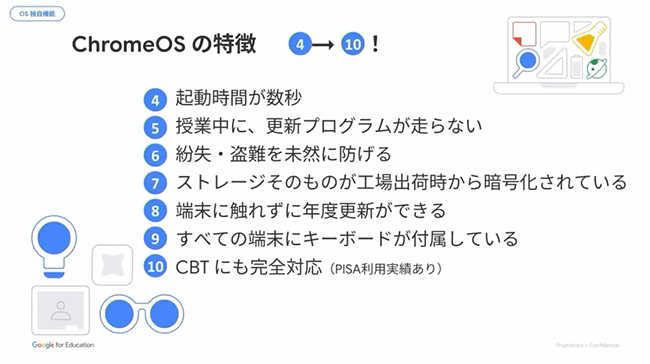

その他にも、ChromeOSには、起動時間の速さや、紛失・盗難を未然に防止する機能を持っていること、出荷時から暗号化されているストレージ、すべての端末にキーボードが付属している点、CBTへの完全対応といった特長が豊富にあることについても解説し、講演は終了となった。

クリックして拡大表示

Q&A

続いて質疑応答となったので最後に紹介しておこう。なお、ファシリテーターは、合同会社未来教育デザイン代表社員の平井 聡一郎氏が務めている。

平井:管理が容易ということですが、例えば年次更新はどのようになるのでしょう。

小井出:卒業や進学といった年度更新のタイミングでユーザー情報を削除しなければなりませんが、これに関してはネット更新が可能です。クラウドサービスであるGoogleの管理コンソールを利用するので、遠隔で端末情報の管理、アップデート、変更、修正などができます。

実は紛失・盗難防止になると先ほどいいましたが、ChromeOSはインターネットにつながなければ一切使うことができません。この前提の中で運用されるので、不正な形でネットワークに繋がったロックが掛かるか、返却方法を知らせるメッセージが表示されます。

平井:KPIの話がありますが、ログなどのデータの取得はどのようになりますか?

小井出:客観的なデータを把握するシステムが必要と言われますが、ChromeOSではMDMと端末の稼働状況を把握できる機能が標準で備わっています。このために文科省さんはたいへんなご苦労をされていますが、ChromeOSの場合は追加ソフトウェアの検討すら必要ありません。これは端末だけでなくアプリケーションの稼働状況も把握することができます。これらをダッシュボードで確認できるので、関係者の方々の時間削減にもつなげられると考えます。

平井:学びのアセスメントにもつながりますね。学校には自由に端末を使いこなせないお子さんもいらっしゃいます。等しくそういった子たちにも学ぶ環境を提供するためにどのような考えをお持ちですか?

小井出:私たちは特別支援のみならず、多様な課題に対応できるよう、外国籍の方々への対応、不登校の方々への対応などについても模索しています。これについてはぜひみなさまにお問い合わせいただきたいと考えています。

例えばご質問にあった特別な支援が必要な方へのサポート例として、文字や画像が小さくて見えにくいのなら解像度の変更をする、もっとよく見えるようにしたいのならば拡大鏡を使う、特定の文字だけ大きくしたいなら文字の大きさを変更する、白背景だとまぶしくてディスプレイが見づらいのであれば、ハイコントラストモードにするといったことを提案しています。

平井:ありがとうございました。

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。

関連リンク