ハードウェアの信頼が問われる時代‐デバイスの安全性を暗号的に証明・検証する「プラットフォーム証明書」

2025-07-29

クラウドサービスの浸透、テレワークの普及、エッジ(端末)におけるデバイスの増加に伴い、PCやモバイル端末といったエンドポイントの重要性は急激に高まっています。これに比例するように、企業のITインフラが直面するリスクも急増しています。

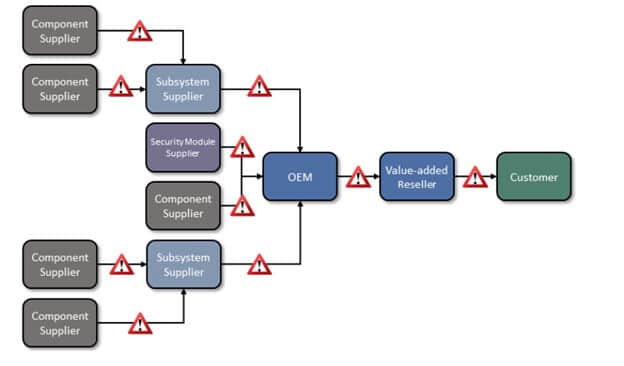

特に懸念されているのが、製造・輸送・保管などのサプライチェーンを狙った攻撃です。従来のセキュリティは主にOSやアプリケーション、ネットワーク層に焦点が当てられてきましたが、近年は検知が困難なファームウェアやハードウェア層を標的とした高度な攻撃が増加しています。

NIST SPECIAL PUBLICATION 1800-34B~Validating the Integrity of Computing Devicesでは、Supply Chain Riskについて下記のように記載されています。

このような背景のもと注目されているのが、「プラットフォーム証明書(Platform Certificate)」という技術です。これは、デバイスの構成と状態を暗号的に証明・検証する仕組みであり、導入前にデバイスの真正性を保証するための重要な基盤技術です。今回はその基本と導入効果を説明し、本連載を締めくくりたいと思います。

著者:木下 和紀 エドワルド

※本記事は、日本HPが TECH+ powered by マイナビ ニュースに寄稿し、掲載された記事です。

プラットフォーム証明書とは?

プラットフォーム証明書とは、PCやサーバなどを工場から出荷する際に、ハードウェア構成とセキュリティ状態を記録し、それが正規の状態であることを暗号的に保存・保証する電子証明書です。証明書は製造時に生成され、IT管理者が後からその真正性を検証することが可能になります。

プラットフォーム証明書には以下の情報が含まれます。 - プロセッサ、メモリ、ストレージなどの構成情報 - BIOS/UEFIファームウェアのバージョンとハッシュ値 - TPM(Trusted Platform Module)やセキュリティチップの有無 - 製造番号、工場コード、ロット番号 - デジタル署名による改ざん検知機構

これにより、IT部門は手元に届いた「端末が本当に正規のものか」、自社に「導入前に改ざんされていないか」を工場出荷時と比較して、客観的に判断することができます。

プラットフォーム証明書利用のプロセス

プラットフォーム証明書は、以下のプロセスで検証します。

- 証明書生成

製造元(PCベンダーやOEM)は、出荷前のデバイスに対して構成情報を読み取り、署名付きの証明書を生成します。この署名には、メーカーが保有する秘密鍵が使われるため、後から偽造することはほぼ不可能です。 - 証明書の保存

証明書の保存方法は、製造元により異なります。TPM内に格納される場合もあれば、ファームウェアやUEFIに内包、またはAPI経由で製造元からダウンロードするケースもあります。 - 検証ツールを通じた確認

導入先のIT管理者は、証明書を専用ツールまたはREST APIなどで取得し、手元の端末と照合します。構成情報と正当性が一致すれば「信頼されたデバイス」とみなすことができます。

導入効果と実務へのインパクト

プラットフォーム証明書を導入することにより、4つの効果が期待されます。

- セキュリティの可視化と保証

デバイス導入時、従来の目視・手動チェックに代わり、証明書による機械的かつ自動化された検証が可能になります。BIOS改ざんや不正なSSD換装なども、証明書との不一致により検知可能です。これにより、サプライチェーン攻撃の兆候や不審な構成変更を早期に発見できます。 - ゼロトラスト体制の基盤構築

ゼロトラストセキュリティにおいては、すべてのアクセスやデバイスを都度検証することが前提です。プラットフォーム証明書は、物理的なエンドポイントの「信頼性確認」を実現し、ID認証やネットワーク制御と連動させることで、より強固な体制が築けます。 - 監査やコンプライアンスへの対応

金融、医療、政府などの規制が厳しい業界では、ハードウェアの導入経路や構成の完全性を証明することが求められます。証明書の履歴をログ化することで、導入から運用・廃棄までのトレーサビリティが確保されます。 - IT資産管理の精度向上

証明書により取得される構成情報は、手動での入力ミスや棚卸しの工数削減にも寄与します。特にリース品や持ち出しデバイスの管理において、正確な状態把握とトラッキングが可能です。

通常、OSより上のレイヤの保護が注目されますが、その下のレイヤがセキュアではない場合、本当にセキュアと言えるのでしょうか?まさに盲点ともいえるOS層のセキュリティの確保の第一歩が、プラットフォーム証明書の導入によるメリットです。

プラットフォーム証明書の技術構成

プラットフォーム証明書は、以下の技術と連携して動作します。技術的な基盤のもと、信頼の証明を積み重ね、ハードウェアの下のレイヤーからOSの上のレイヤーまでのセキュリティを担保しています。

- TPM 2.0

鍵の生成と安全な保管、署名機能を提供。OSブートの安全性にも貢献 - UEFIセキュアブート/Measured Boot

ファームウェアの整合性確認により、OS起動前のマルウェアを防止 - MDM・EDRツールとの統合

例:Microsoft IntuneやVMware Workspace ONEで証明書検証を自動化 - オープン標準の利用

例:SPDM(Security Protocol and Data Model)、Open Attestation、TCG仕様など

国際的な標準化と政策動向

プラットフォーム証明書は、現在、メーカーにより異なりますが、さまざまな機関によって標準化の動きを見せています。近い将来、さらに要件が変わる可能性があります。

- 米国:NIST SP800-193

プラットフォームの保護・検出・回復の3ステージから構成される「Platform Firmware Resiliency Guidelines」 - グローバル:ISO/IEC 20243(Open Trusted Technology Provider Standard)

信頼性のある製造・流通過程を定義 - 日本政府:NISCなど

安全保障調達や研究機関向けに、真正性検証のガイドラインを提示中

将来の展望と課題

プラットフォーム証明書のニーズは政府機関や防衛、金融業界で広がりを見せていますが、エッジでのセキュリティを担保するという意味ではほかの業界への広がりも今後進むと予測されています。一方で、導入が進むにあたって課題も見えてきています。課題の解決が普及へのカギになると考えています。

展望

- 自動検証・AI連携による脅威検出

異常構成の検出やファームウェアハッシュの逸脱検知をAIが支援 - IoT・エッジ領域への展開

工場や医療現場など、PC以外の制御機器でも真正性検証のニーズが高まる - 国家間の調達基準への波及

米国や欧州では政府調達要件に組み込まれ、将来的にサプライヤー全体への波及が想定

課題

- ベンダーごとの差異

証明書構造や取得方法が統一されておらず、運用の難易度が高い - PKIインフラへの依存

署名・検証には安全な公開鍵基盤が不可欠。インフラ管理が重要 - 攻撃の巧妙化

正規の証明書を模倣・偽造する高度な技術(例:TPMエミュレーション)も登場

導入時点での「信頼」が企業全体の防御力を高める

プラットフォーム証明書は、単なる導入チェックの手段ではなく、サイバーセキュリティの最前線において「信頼の起点」となる重要な要素です。

特に、ハイブリッドワークやクラウドネイティブ環境が進展する現在、ユーザーを守るための手立ては複数展開されていますが、IT資産の多様性と流動性が増す中で、ハードウェアの信頼性を担保する仕組みはこれまで以上に重要になっています。

IT部門やセキュリティ担当者にとっては、証明書の活用を通じて「どのデバイスが、どこから来て、どれほど信頼できるか」を明確にし、組織全体のセキュリティポリシーにのっとったデバイス管理を実現することが急務です。

今後、エンドポイント管理において「信頼性証明のないデバイスは接続させない」という考え方がスタンダードになる日も遠くないかもしれません。そのときに備え、今からプラットフォーム証明書の活用を検討・導入することは、将来のリスク低減と競争力強化に直結する判断と言えるでしょう。

HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。

組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。

※コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。

- 株式会社 日本HP

- セキュリティエバンジェリスト

- ワークフォースソリューション事業本部 ソリューション技術部

- 2008年に日本ヒューレット・パッカード株式会社に入社。客先常駐のサーバー(Wintel/Unix)エンジニアを経験した後、Account Security Officer(お客様セキュリティ担当)として主に製造・金融のお客様を担当。2017年に退社し、ユーザー企業で、インフラとセキュリティの整備を一から実施し、セキュリティ製品の選定、導入、運用、国内初のSentinelの導入、SOC立ち上げなどを担当。2021年に株式会社 日本HPに入社し、セキュリティ製品全般とソフトウエアソリューションを担当。2024年、日本HP セキュリティエバンジェリストに就任。

ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC

ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。

詳細はこちら