HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2020.08.17

今こそ、変われない日本が変わるチャンス!

「アンダーコロナ」「ウイズコロナ」「アフターコロナ」でDXを前進させる

アイ・ティ・アール 会長/エグゼクティブアナリスト 内山悟志氏

「失われた30年」という言葉があるように、平成の時代は変わることができなかった。その日本が変わるにはどうすればよいのか。令和の時代に日本の産業界がとるべき指針を示す。

――新型コロナウイルスの感染拡大で、企業のデジタル化への取り組みには変化がみられたのでしょうか。

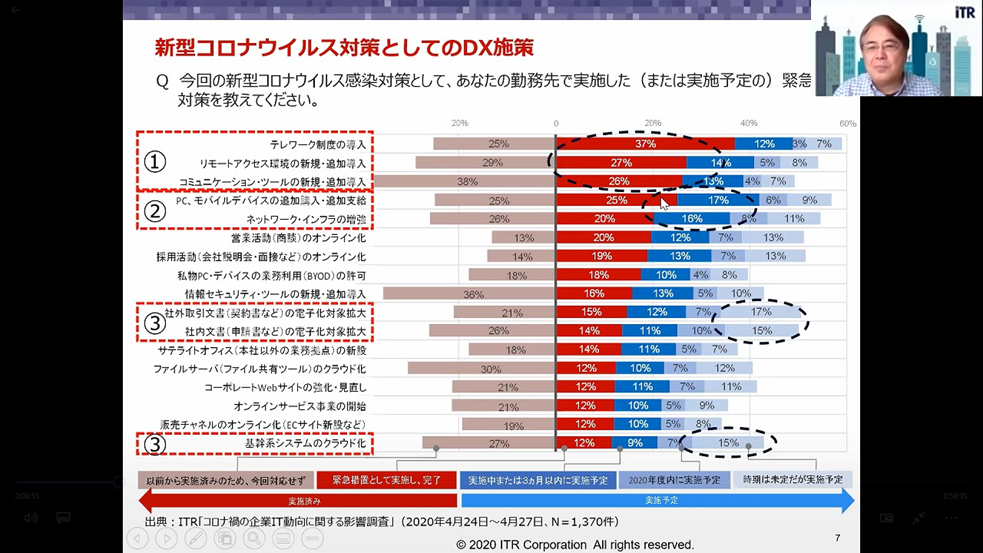

内山 悟志氏(以下、内山氏) アイ・ティ・アールでは、緊急事態宣言が出ていた4月24~27日に緊急アンケートをしました(対象は、国内企業のIT戦略・IT投資の意思決定に関与する担当者、回答は1370件)。その結果、コロナによってデジタル化は「大いに加速する」「やや加速する」を合わせて71%に上り、世界的な感染拡大が、企業活動にとってのITの重要性を再認識させるものとなりました。

コロナ禍で行われたIT対策の内容については、皆さんご存じの通り、テレワーク導入、リモートアクセス環境の整備などです。また今後3カ月以内に実施する対策については、中長期的なテレワークの実施が必要との見方から、PC、モバイルツールやネットワークインフラの増強が多くなっています。

現在、調査から3カ月強がたっていますから、実はこれからが、その先の本丸となるべき施策の実施に入っていきます。それには社外取引文書(契約書など)や社内文書(申請書など)の電子化、まさに業務プロセスの電子化といったテーマが含まれます。そして最終的には、時期は未定だがやらなければいけないなと考えられている、基幹系システムのクラウド化などが挙げられています。

つまり、コロナ対策のIT施策は、緊急事態宣言下と、その後から現在までの段階、そして今後のウイズコロナ時代と大きくは三段構えぐらいで考えられているのです。

――コロナによるIT投資の増加が、最終的に企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に向かうと考えられますか。

内山氏 先ほどよりも長期で考えて、アンダーコロナ、ウイズコロナ、アフターコロナという3段階を横軸にして、デジタルへの適応力のレベルを縦軸にして考えてみます。これでいくと、テレワークを快適にするところまでは、ほぼ企業が対応はできたけれども、これからしっかりやっていこうとすると、社内業務プロセスのデジタル化や、製造業であればサプライチェーンのデジタル化などを目指さなければいけません。ここはほとんどの企業が、1年といったある程度時間をかけて取り組むべき、必須の対応だと思っています。

そして、その先にビジネスモデル自体もデジタル化していくという大きなテーマがあります。ここまで行ける企業は、残念ながら非常に少ないのではないかと思っています。というのも、一部の企業で、緊急事態宣言が解除になって以降、デジタル化が逆行しているところも出てきています。「全員、会社に戻ってきなさい」「会議も対面でやります」「営業も訪問しなさい」「紙の書類にハンコを押しなさい」・・・といった具合に元に戻ろうとしているのです。

コロナを機に、DXについて前のめりになって前進させようと意思決定した企業と、逆に後戻りさせてしまった企業の二極化が起きています。それが、これからますます顕著になってくると感じています。

――それはなぜでしょうか。

内山氏 なぜDXをやっていかなくてはいけないのか。それを考えるときに、私は日本人の「変わりたくない。変わってしまったら元通りに戻したい」という考え方が深く関わっていると思います。震災にしても、ウイルスにしても、一時的な緊急事態と捉えてしまうと、「ただ頭を低くして、嵐が通り過ぎるのを待てばいい」という戦法をとってしまいがちです。多くの日本の企業にはその体質が備わっていると思います。

一方で、デジタル化の流れというのは、一過性のものではなくて、確実に世の中が変わろうとしている現象です。例えば自動車や鉄道が発達してきたことで、飛脚やかご屋などの仕事がなくなったのと同じように、後戻りはしません。

この、元通りになるものと、元に戻らず大きな流れになるものを混同して捉えてしまうところが、日本人と日本企業にはあると思っています。

バブル崩壊でも変われなかった日本

――どうして日本人は、元通りになればいいと思うようになったのでしょうか。

内山氏 それは根源的に考えると、1960年代から90年代の30年ぐらいにわたって、高度経済成長を支えてきた日本型モデルの中で確立した仕組みを、今も多くの企業が踏襲しているからです。すなわち年功序列、新卒一括採用、終身雇用、組合、生え抜きが出世して社長になる、階層のピラミッドなど、全てこの30年の中でスタンダードとなってきたものです。

1990年にバブル経済が崩壊したとき、これを変える大きなチャンスでした。このとき、昭和のモデルはもう古いと見直されていれば、平成の30年は、“失われた”ものにはならなかったでしょう。ですが、過去の成功体験が大きすぎて、変わろうとはしませんでした。日本がDXで周回遅れだといわれている根本原因は、実は30年前の決断にあったと思っています。

これは当時の経営者、1人1人の考え方というよりも、社会全体が、他のことに目を向ける気持ちが薄かったのだと思います。バブルが弾けたとはいえ、既存のビジネスを全て失うリスクは取りたくなかったということだと思います。今までの方法でまたいつか復活できると思っていたのでしょう。

――著書『未来IT図解 これからのDX〈デジタルトランスフォーメーション〉』では、DXを阻む日本企業の問題点として「3つの呪縛」を取り上げています。これは、30年前に過去の仕組みを断ち切れなかったことと関係がありますか。

内山氏 大いにあると思います。3つの呪縛と私が定義したものも、全て1960~90年に企業に植え付けられた負の遺産から来ていると言ってもいいでしょう。

3つの呪縛の1つ目である「抱える重荷」には、大きく2つあって、1つは新しい変化をしていく際に、今抱えている慣行や常識にとらわれてしまったり、作り上げてきた会社の仕組みを変えられないという問題です。もう1つは、情報システムも同様に変えられない重荷になっているということです。

2つ目の「経営者のデジタル感度の低さ」は、企業文化にも深く関わっているのですが、いまだに大企業の役員、社長は生え抜きの日本人男性で、社内で出世してきた人が60代ぐらいで就任するということで、大きく変わっていません。

私も今年61歳で同年代ですが、われわれが新人の頃は、1人1台のPCはなく、日本企業では電子メールもほとんど使っていませんでした。働き盛りの30代、40代の時に、ITをほとんど使わず仕事をしていて、自分の成功体験のベースにはITが存在していなかったので、IT化に踏み込めないということがあります。

一方、欧米の企業では、まず社長の年齢が平均でも8~9歳は若いです。もともとタイプライター文化だったこともあり、ビジネスで機器を使うことに慣れていました。ハイテク企業でなくても、小売・流通企業などでも、若い頃からITをバンバン使ってキャリアを積んでいます。そうでなければ出世できない環境なのです。

ところが日本の経営者は、平気で「俺はITがわからんから」と言い放ってしまう。そのあたりが大きな差なのかなと思っています。

あとは3つ目の「組織マネジメント」の呪縛です。年功制でサラリーマン社長の問題も大きいと思います。自分が社内で積み上げてきたキャリアは、与えられたルールの中で勝ち取ってきたもので、そのルールが崩れると居場所さえなくすという危機感があるのです。

先輩のやってきたことを継承して、成功をしていくこと、渡されたバトンを次につなぐことだけが使命と考えていると、変化を極端に恐れるようになってしまいます。大きく舵を切る、さらには船を乗り換えるようなことはできませんし、やるべきとも思っていません。

――企業文化を変えるには、世代交代しかありませんか。

内山氏 実は、これをどう打ち破るか、20年以上前から議論してきています。確かに当時は「経営者が全員、今の40代に代われば世の中、変わりますよ」と話していたのですが、その指摘は間違っていました。その頃の40代が今、60代になっていますが、結果的には何も変わっていません。

なぜでしょうか。同じ企業文化の中で、40代の人がそのまま60歳になっても、何も変わることができないということです。

私は企業に出向いて講演をすることがありますが、普通はトップの頭が固くて、中堅、若手は逆に、もっとやらせてくれ、というように思いますよね。ところが実際は違う。20代、30代の若手も中堅も、恐ろしいほどに保守的で、若い社員が「DXなんてまだ1割ぐらいの企業しか取り組んでいないのでは?」と平気で言うのです。

もちろん、社内には改革に意欲的な人が必ずいます。ですが、その人たちが中心人物になるためには、やはりトップが変わらない限り難しいと思います。もし大きく変えるとすると、やはり外の血を入れるしかない。年代よりは、中か外かという問題が大きいと思います。

DX推進では、外の力を利用する

――企業が3つの呪縛を断ち切ってDXを進めようとするとき、今度は「5つの罠」に気をつけようとおっしゃっています。

内山氏 何かをやろうとしたときに、社内の環境が整わないがために、遅々として進まないということが起きがちです。その要因を5つの罠として取り上げています。

例えば経営者がしっかりと後方支援をしてくれない「あとはよろしくの罠」ですが、経営者は組織を作って人をアサインしたら、あとは頑張れ、と放置してしまう。DXは、本当はそのあとが大変で、ずっと経営者が後方支援して、環境を整えてあげなければいけません。

また、推進チームにアサインされた人も、サラリーマンなので、半年で何かを作らなければいけないという“やらされ感”みたいなもので働いている人がいます。そのため、どうしても「形から入って」しまったり(「カタチから入る罠」)、とにかく何か実験しなくてはと「DXごっこ」のようなことを始めてしまいます(「DXごっこの罠」)。また、先ほど述べた若手社員のように頭から否定しなくても、表面上は「お説はごもっとも」と言いつつ、内心は「まだ自分の仕事には関係ない」と思っている「総論賛成の罠」も、多くの企業に見られます。

――そうした罠にはまらず、DXに推進力を持たせるには、どうすればよいでしょうか。

内山氏 必要ないと思っている人に、なぜ始めるのかを説くのは非常に難しいことです。どうすればいいのか正解はありませんが、1つは「外圧を使う」という手があります。社内の人がいくらいいことを言ってもなかなか響きません。そこで社外から刺激を与えてもらいます。刺激を受けて、役員合宿を行ったり、社内啓発勉強会をするなど、行動を起こしている企業が増えつつあります。

逆に社員が外に出て行って、外の世界を知り、刺激を受けることも非常に重要です。私のクライアントには大企業が多いので、いろいろな世代の人と話しますが、社内の人は、本当に外のことを知らないと痛感します。ですから“他流試合”をどんどんやらせることが必要です。私も「内山塾」として、多くの企業から若手のIT担当者を集めて勉強会を実施しています。

こうした場に出て他の意見を聞き、自分の考えを発表することは、重要な経験となります。他と触れることを文化にしていくという考えがなければ、社内の出来事が常に当たり前だと思えてきて、変革は起きません。

実は、そこが国内の企業全体が、日本の市場しか見ていないことと、とてもよく符合しています。われわれに対する問い合わせでも、よくあるのは「日本企業の事例を教えてほしい」とか、「同業で同程度の規模の企業でDXはどんなことをしていますか」などです。これが5つの罠の最後に挙げた「過去の常識の罠」ですが、私はそこをみても、何もイノベーティブなことは起こりませんよ、と回答するようにしています。中国の深センや、エストニアなどの例を見た方がいいと思います。世界の中でも日本は周回遅れになっていることに気がついていない経営者が、非常に多いのが気になります。

――今、経営者には、どんなリーダーシップが必要ですか。

内山氏 5つの罠に陥らないために、まず言いたいのは「whyとwhereを明確化する」ということです。

これは何かというと、何のためにDXをやるのか、企業がどこへ向かうのかという目的をしっかり示すことです。目的地を見せなければ、いくらDX推進室を作ったり、社内コンペをしても、形だけのものになって先細りしていくでしょう。

例えばトヨタ自動車の社長が、これからは車を作って売るだけではない、モビリティカンパニーになるんだというビジョンを掲げ、CMなどでメッセージを発信しています。あれは消費者に対する外に向けたメッセージですが、同時に社員に向けたものでもあることを見逃してはいけません。自社はどこに向かっているのかというゴールを分かりやすく示すことが、これからの経営者には必要です。

では、DXをどこからどうやって始めるか。私は「最初の一転がり」が大事だと話しています。社内にはDXに対して意欲を持っている人たちがいます。その人たちが、自分たちの部署の予算の範囲内で実際に動かしてしまうのが近道です。難易度が低く、効果が出そうな部分で最初のプロジェクトを実施して、うまくいったものを社内にアピールすることをお勧めします。周りがもり立てて、何かを始めた人(=勇者)を、ヒーローにしてあげることが必要です。

コロナ後はDXの意味も変わる

――コロナを機に高まるDXへの機運を無駄にしないために、企業が進めるべきことは何でしょうか。

内山氏 この先、DXの意味が変わってくると思います。これまでDXは「デジタルで会社を変える」ということでした。それがこれからは「会社ごとデジタルに変える」ということになります。なぜなら、社会そのものがデジタルに変わっていくため、そこでビジネスを進めるには企業もデジタル化する必要があるからです。

その意味をしっかりと理解できれば、日本型経営の何を捨てて、何を生かすのかが見えてくると思います。今までのビジネスをデジタルでどう効率化するかではなく、デジタルの世の中で、どうビジネスをしていくのかを、一から考えなければいけません。

1つの形は、ローカル鉄道の銚子電鉄にあります。同社は既存の顧客だけでなく、さまざまな手段で新しい顧客の取り込みに成功しています。少子高齢化という環境変化にどう立ち向かうかを示した好例です。

これからは、ここがゼロスタートだと考えて取り組める企業が生き残るでしょう。そうでない企業は厳しくなります。産業には新陳代謝が必要です。米国ではアマゾンによって、老舗の小売業だけでなく、少し前まであれほど元気だったファストファッションのチェーンも破綻しています。だが彼らは、もう次へ向かっているでしょう。稼ぐ力を失った企業を温存することに傾注している時間はありません。

日本は、百年以上の歴史を持つ企業が世界一多いことで知られています。その歴史の中で、戦争や不況、天災など、環境変化が起こるたびに新業態に転換したり、新しい知恵を取り入れて生き残ってきました。インタビュー前半では変わらないと言いましたが、長い目で見て中身を変えているのが日本企業の歴史です。未体験の事態に直面している今変わらずして、いつ変わるのか、と強く言いたいです。

【本記事は JBpress が制作しました】