【検証事例・ヴェネチア・ビエンナーレ日本館】現代美術の国際展覧会を成功へと導くアーティストを支えたHPワークステーション

2025-08-07

ヴェネチア・ビエンナーレはイタリアのヴェネチアで開催される国際展覧会だ。その歴史は古く1895年まで遡り、日本は美術展に1952年から、建築展に1991年から公式参加しており、日本館はいずれも国際交流基金が主催 している。近年は美術展、建築展を交互に年1回ペースで開催しており、この「2年に1回」というペースがイタリア語の「Biennale」に由来している。取材がおこなわれた2025年は建築展が割り当てられており、同年5月10~11月23日の期間開催された。「中立点」をテーマとした日本館での展示にはHPワークステーションが貢献したという。どのような内容だったのか、取材してきたので紹介しよう。

撮影:高野ユリカ

目的

- 短期間での高度な作品づくりに耐えられるコンピューティング環境の構築

- 2国間を行き来するアーティストの要求に耐えられるパフォーマンスの提供

アプローチ

- HPワークステーションのポートフォリオから、アーティストのニーズに耐えられる製品をシチュエーションに合わせて適宜に複数選択

システムの効果

- 拠点向け、モバイル向けそれぞれを適切に配置し、ストレスのない制作環境を提供

- 高負荷な作業にも迅速に応えるハイパフォーマンス

- 連続稼働時でもトラブルがない制作環境の提供

ビジネスの効果

- アーティストの表現力を最大限に引き上げるレスポンスの提供

- 高い費用対効果で短納期へのニーズに対応

- 制作スケージュールに影響を与えない高い可用性

建物自身が語り出す世界

今回の建築展は、ヴェネチアの大運河からリド島へ向かう途中にある公園(通称ジャルディーニ)が舞台となる。 敷地内には日本を含む29カ国が有する恒常的なパビリオンがあり、日本館はその中でも注目される存在だ。「日本のパビリオンは1950年代に作られたと聞いています。今回はここを舞台に展示をすることとなっており、私たちはキュレーターの建築家 青木 淳氏(以降、青木氏)からご指名いただきました」と語るのは、建築家でありながらアート分野でも活躍している大村 高広氏だ(以降、大村氏)。

この度開催された日本館展示「中立点」は、日本館それ自体が生成AIの力を借りて「しゃべり出したらどうなるのか」という初期設定があったのだという。「生成AIによる最も本質的な変化のひとつは、データ分析やプログラミング、コンテンツ生成といった多様なタスクが、自然言語による対話的インターフェース──すなわちチャット──を通じて実行されるようになった点にあります。このような認識から自ずと、仮に〈建物〉が生成AIの力を借りて自然言語で語ることが可能になったとしたら、彼らは人間といかなる対話を交わし、どのような論理や欲望に基づいて自己変容を志向するのか――すなわち、建物の「改修」という行為が、オブジェクト自身の主導によっていかにして進行し得るのか――という問いが立ち上がりました」と大村氏は語る。

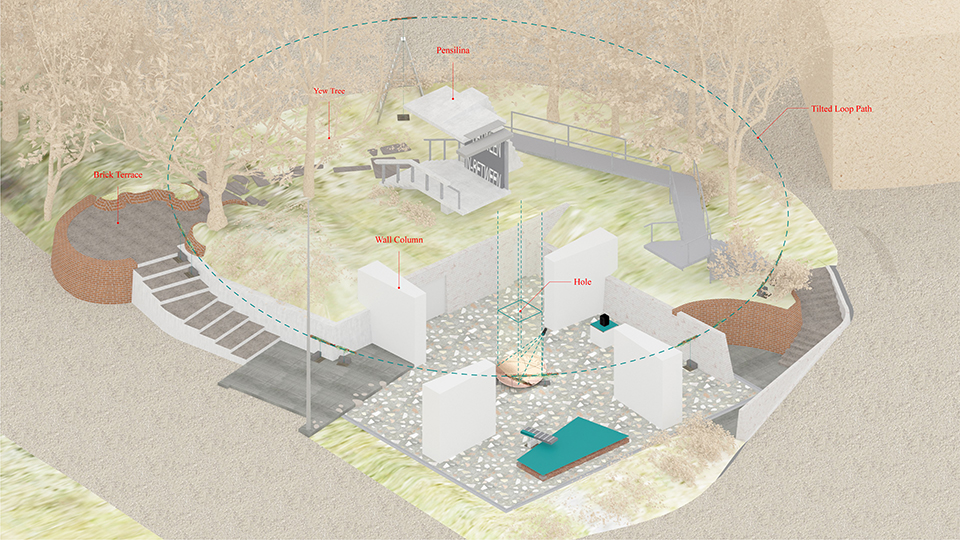

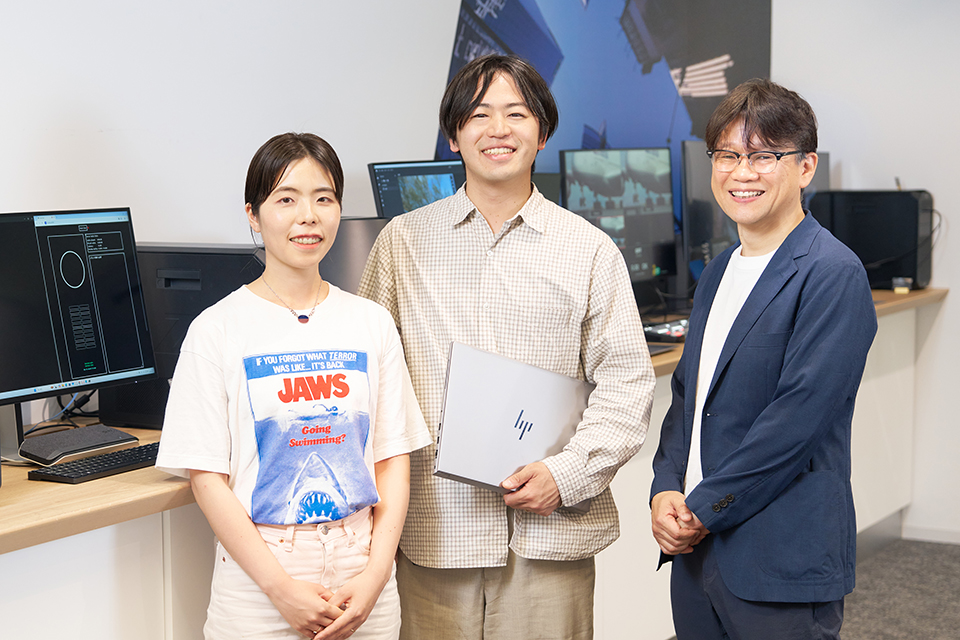

今回アーティストとして参加した、大村氏と共にユニットを組んでいる藤倉 麻子氏(以降、藤倉氏)、さらに「SUNAKI」の木内 俊克氏、砂山 太一氏、そしてキュレーターチームの青木氏と家村 珠代氏が中心となり、日本館の7要素をピックアップした。それぞれの要素が異なる主体性をもって語り出すという趣向であり、それを表現するための作品づくりに用いられたのが、HPワークステーションだった。

アーティストの想いを形にするHPワークステーション

今回の建築展のためにHPがスポンサードしたワークステーションは6台で、そのほかディスプレイなどの周辺機器も入っている。「メインとなるのは『HP Z8 Fury G5 Workstation』で、こちらは2台ご用意しました。また今回のケースでは日本とイタリアの2国間を行き来することも考慮し、モバイルワークステーションの『HP ZBook Fury 16 G11 MobileWorkstation』が3台、『HP ZBook Studio G11 MobileWorkstation』が1台という構成です」と解説するHPの新井氏。

メインとなるZ8 Furyは共に「インテル® Xeon® W3495Xプロセッサー」が搭載され、メモリは128GB、1TB SSDという構成になっており、グラフィックスのみ、NVIDIA RTX™ A5500を2基搭載したモデルと、NVIDIA RTX™ A4500を2基搭載したモデルがそれぞれ用意されている。

また、モバイルワークステーションのZBook Fury16はインテル® Core™ i9-13950HXプロセッサーとNVIDIA RTX™ 5000 Ada、64GBメモリ、2TB M.2 SSDを搭載したモデル。インテル® Core™ i9-13950HXプロセッサーとNVIDIA RTX™ 4000 Ada、64 GB メモリ、2TB M.2 SSDというモデル。インテル® Core™ i9-14900HXプロセッサーとNVIDIA RTX™ 5000 Ada、64 GB メモリ、4TB M.2 SSDという仕様のモデルなど、かなりのハイスペック構成となっている。

「日本滞在中は主にZ8 Furyを2台用いて作業を行っていましたが、イタリア現地での制作環境に移行してからはZBook Furyを使用しつつ、日本に設置したZ8 Furyとリモート接続することで、高負荷なレンダリング等の処理を遠隔実行する体制を構築しました」と語るのはアーティストの藤倉氏だ。

先ほど展示には7つの要素があるといったが、それらは『アクター』と呼ばれており、なかでも建物中央を貫くように配置されている穴(「Hole」)が対話の中心的なアクターに設定された。このHoleを中心に、人間と7つの建築要素が対話を織りなしていく。

©︎ SUNAKI inc

「私たちの作品は、4つの異なる映像が同期して再生される、約17分の映像インスタレーションです。例えば、一方のスクリーンには《Human Video》として5人の人間が食事をする実写映像が流れます。それと対峙するスクリーンには、対話の内容を風景として生成するCG映像《Construction Video》が映し出されます。そして、アクターが発話するタイミングで、その姿を3DCGで示す《Object Video》と、対話の字幕を表示する《Prompter》が、それぞれ別のモニターで再生されます。映像と音声が重なり合うことで、来場者は、まるで言葉が空間を飛び交っているかのような、複雑な空間体験ができるのです」と大村氏。

撮影:高野ユリカ

両氏の解説によれば、インスタレーションのなかでも特に複雑な役割を担うのが、対話に応じて風景そのものが生成され続けるCG映像《Construction Video》だという。これは、単にシナリオを映像化したものではない。約17分間の対話に含まれる言葉の意味、構造、リズム、さらには「重さ」や「恐怖」といった抽象的な概念までを、独自のルールに基づいて解釈し、かたち、色彩、質感、動きへと「翻訳」することで、風景を逐次的に構築していく、というものだ。この常に生成と変容を続けるシュールな世界観のすべてを高精細な3DCG映像として破綻なくレンダリングする作業には、膨大な計算能力が不可欠であったと両氏は語る。まさにこの作品の心臓部こそ、HPワークステーションのハイパフォーマンスが最も貢献した部分と言えるだろう。

撮影:高野ユリカ

撮影:高野ユリカ

コンピューティングパワーが作品づくりを支える

作品づくりを終え、展示が始まっている現在の感想について、「今回の作品はどれもHPワークステーションがなければ仕上がらなかったと思います」と振り返る大村氏。

3DCG映像の制作のためメインで利用したソフトウェアはMaxon社の「CINEMA 4D」やAdobe製品群だったという。「モバイルワークステーション上で非常にスムーズにCINEMA 4Dが動いてくれたので、現地での作業がとてもはかどりました。日本にあるZ8 Furyは冷房を効かせた部屋に置いてあるのですが、現地入りしてからはリモートで常にレンダリングをかけていた状態でした」と語る藤倉氏。

それだけ負荷のかかる環境が続いていたわけだがトラブルは無かったのだろうか?「もしものために知人に家の鍵を預けてあり、ワークステーションが落ちてしまった際の復旧を手伝ってもらう予定だったのですが、最後までその機会はありませんでした。Z8 Furyも現地へ持ち込んだモバイルワークステーションも一度のトラブルもなかったです。この安定性にはかなり驚きましたね」と藤倉氏は笑顔で語る。

「藤倉は、普段のCG制作ではHPのゲーミングPC『OMEN』シリーズを使っています。今回はよりプロフェッショナルな用途に向いたスペックだったので、どの作業もサクサクと進めることができました。複雑な映像群を同時並行で制作できたのは、複数のワークステーションを同時に運用しうる制作環境があったからこそだと思います」と大村氏は語る。

「CINEMA 4Dでは通常、CPUレンダリングも併用することがありますが、CPUをフルに使ってしまうと他の作業に支障が出ることもあります。今回はRedshiftによるGPUレンダリングに絞って運用しましたが、それでも十分以上に高速で、作業全体の効率が大きく向上しました。特筆すべきはモバイルワークステーションの性能です。これらはNVIDIA RTX™ 5000 Adaや4000 Ada GPUを搭載したモデルだったので、イタリアの現地作業環境でもストレスなくレンダリング作業を進めることができました。モバイル環境でもこれだけサクサクとレンダリングできるのは本当に驚きで、限られた時間・環境のなかで精度の高いイメージを素早く制作することができたのは、今回の制作において非常にありがたい点でした。」と藤倉氏。

「今回のプロジェクトでは、複数の長尺フルHD映像を同時並行で制作したため、扱うデータ量は当初の想定を遥かに上回る規模となりました。そのため、制作過程における最大の課題は、この膨大なデータフローをいかにスムーズに管理するかという点にありました。

大容量の4TBモデルでは十分な余裕がありましたが、それ以外のモデルでは外部ストレージを柔軟に組み合わせることで対応しました。こうした経験は、現代の映像制作が、CPUやGPUの計算性能だけでなく、大容量ストレージへの高速アクセスを含めた総合的なデータマネジメント能力を求める段階に達していることを、あらためて実感させるものでした」と大村氏は語る。

「制作の終盤には、複数のワークステーションがほぼ24時間体制で稼働し、さながら小規模なレンダリングファームのような様相を呈していました。こうしたマシンパワーを最大限に活かすためには、単に計算速度が高ければよいというわけではありません。どのマシンに、どのタスクを、どのタイミングで割り振るか――そうした高度なリソースマネジメントの力が問われました。私たちは手作業の管理表を用いながら、この複雑なオーケストレーションに(かなり頭を混乱させつつ)挑みましたが、それもまた、これからの制作環境の在り方を見直すうえで、非常に貴重な経験だったと感じています。こうした制作管理にこそ、もしかしたらAIが活用できたのかもしれません」と振り返る藤倉氏。

コンペティションの採択から約1年という、長期にわたる緻密な準備期間を経て、最終的な制作と設営に費やした怒涛の数ヶ月間はあっという間に過ぎ去り、無事に公開へとつながった今回のプロジェクト。日本館それ自体を題材にしたインスタレーションは多くの来場者を魅了し、高い評価を得ている。「今回のヴェネチア・ビエンナーレ日本館の建築展は11月まで開催されます。現地へ来られるご予定のある方はぜひご覧になってください」と大村氏は語る。今回の作品は京都市京セラ美術館において帰国展の開催も2026年に予定されているので、気になる方はぜひそちらにも足を運んでほしい(取材時2025年7月現在)。

「HPの製品はこれまでも使ってきましたが、個人で購入した際でもサポートの方が優しく接してくれますし、相談にも乗っていただいていました。今回の環境も完璧でしたが、私個人の環境のマシンも故障が少ないので、とても信頼できるメーカーだと思います。今後ともよろしくお願いします」と語る藤倉氏。

「今回はHPワークステーションやNVIDIAのプロフェッショナルグラフィックスの実力を感じることができました。あれだけの高負荷作業を続けた中でも安定して稼働し続ける高い技術力に感激しました。この体験をベースに制作環境についてこれからも考えていきたいと思います」と大村氏は最後に語ってくれた。HPは今後もヴェネチア・ビエンナーレ日本館と、藤倉氏・大村氏のユニットのサポートを続けていく。

今回の作品はどれもHPワークステーションがなければ仕上がらなかったと思います。

撮影:高野ユリカ

HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。

Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。

組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。

ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC

ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。

詳細はこちら