HP Tech&Device TV 内のコンテンツを検索します。

2021.07.16

印刷会社の事業再構築を考える ~成功のエッセンスと公的補助金の活用解説~

新型コロナウイルス感染症との戦いが長期化する中、2021年3月に中小企業庁より中小企業等の事業再構築を支援するための「事業再構築補助金」が打ち出された。1兆1485億円というこれまでにない大規模な予算がつけられ、大きな反響を呼んでいるこの補助金は、コロナ禍においても産業の新陳代謝を促し、収益の高い事業への転換を促すという狙いがある。今回のオンラインライブでは、印刷会社の事業再構築を成功に導くための道を探りつつ、「事業再構築補助金」を中心に、印刷会社が利用できる公的補助金の概要や申請のポイントを紹介した。

印刷会社の事業再構築を成功に導くために必要なこと

第一部では、印刷会社の事業再構築を成功に導く為のポイントを掘り下げて考えていく。まずはコロナ禍における印刷業界をJAGATの郡司氏が振り返った。

「この小さな国、日本においてこれほどの地域差が出るとは思いませんでした。例えば、東京、大阪、名古屋などの大都市圏の印刷業の業績はボロボロで、売上は良くても従来の7割に落ちています。一方で、宇都宮、高崎、水戸などの北関東は、ほとんど影響が見られませんでした。下がっても10%以内、しかもその内訳は東京の仕事です。つまり、地場の仕事にはあまり影響がない。経営的余裕がないと新しいことはできませんから、日本は地方が頑張れる下地があると言えます」

コロナが及ぼした経済への影響は地域や業種によって大きく異なるが、働き方や人材採用面でも変化が見られたとJAGAT塚本氏は指摘する。

「働き方は大きく変わっています。印刷業界でも、従来対面で営業活動をしていましたが、コロナ禍ではそうもいきません。営業活動をリモートに切り替えることで、時短や効率化、それに加えて交通費削減にもつながり、営業のDX(デジタルトランスフォーメーション)は潮流として必要性が認識されるようになりました」

クライアントも、通常のルーティンワークはオンラインで十分、本当に必要な時に足を運んで欲しいというのが本音のようだ。では、コロナを一つのきっかけとして、印刷業界は変わっていくのだろうか?

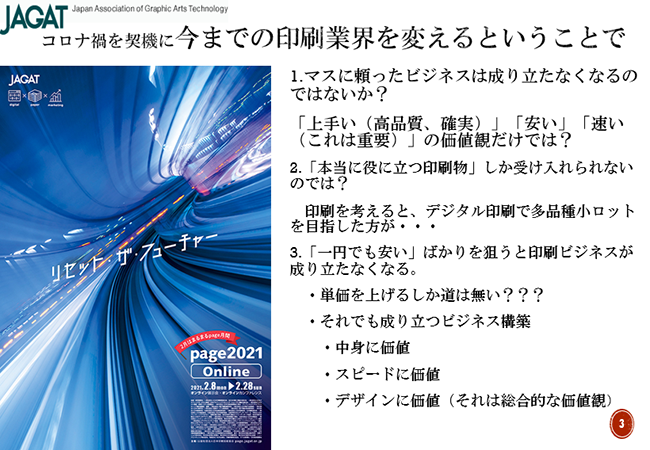

JAGATは、「page2021」オンライン展示会のテーマとして、『リセット・ザ・フューチャー』というキャッチフレーズを打ち出した。コロナ禍におけるさまざまな変化は一過性のものではないと考え、これまで漫然と抱いていた未来の姿を一旦リセットして、アフターコロナの社会を意識した新しい時代を創ろうという想いが込められている。

「今までの既定路線の未来をリセットする。それは、『上手い(高品質・確実)、安い、速い』という従来の印刷業の価値観から大きく転換することを意味します。これまでの印刷業界はマス(多量)を得意としていましたが、マスに頼って1円でも安い印刷を追い求めるばかりではなく、リセットされれば小ロットに高い価値をつけて販売するような付加価値型のビジネスに変わっていかざるを得ないでしょう」と郡司氏は語る。

日本HPの山田氏によると、海外では、通常の印刷にプラスの要素を足した付加価値の高い印刷において、顧客は25%~85%程度の価格上昇幅を受け入れるという調査結果が出ているという。

郡司氏は、「機敏に自由自在な印刷ができるのがデジタル印刷の良さです。大切なのは、それを活かしてマーケティングの要素をプラスすること。お客様がどういうビジネスをしていて、何を欲しているのか。それをベースに、本当に役に立つ印刷物を作ることで高い付加価値や効果を生み出せば、お客様は多少価格が高くてもそれに伴う価値を見出してくれます。そういう方向に未来をリセットしようというのが私たちの考えです」と続けた。

自社のデザイナーがマーケティングを理解して顧客に様々な提案ができたり、関連会社とのコラボレーションでマーケティングの実施ができたりすればそれは大きな強みになる、と郡司氏はいう。これからは印刷業界でもマーケティングが一つの大きな要素になりそうだ。

では、印刷業界の事業再構築については、どのように考えるべきだろうか。まず、事業再構築の例となる印刷会社の事例が紹介された。

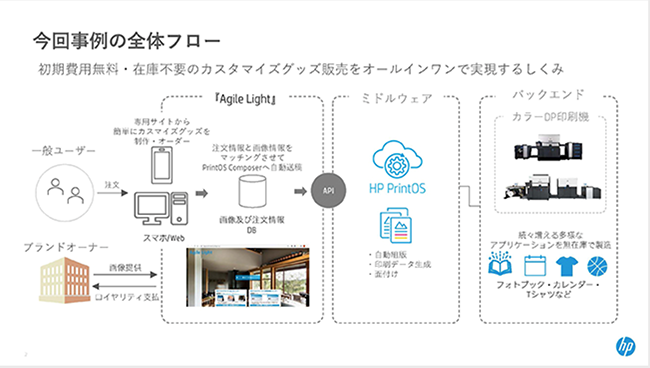

鹿児島県に本社を構える株式会社イースト朝日は、ウェブシステムの開発会社と協業し、カスタマイズプリントグッズのECショップを構築するためのサービス「Agile Light(アジャイルライト)」を開発。HP PrintOSxを活用し、可変データの生成から、HP Indigoデジタル印刷機でプリントするまでの一連の工程をワンストップで実現した。購入者がWebサイト上で好きな写真とグッズを選ぶだけで、カレンダーやTシャツなど自分だけのオリジナルアイテムができる。初期費用は不要、注文を受けた分だけ費用が発生する仕組みのため、リスクなしでカスタマイズプリントグッズのECショップを開設できるという。印刷業でありながらシステム開発のパートナーと協業することで、活路を開いたケースである。

塚本氏は、事業再構築を考える上で、JAGATの価値観である「デジタル×紙×マーケティング」というコンセプトを紹介した。

「紙ありきではなく、デジタルと紙とマーケティングで、お客様のビジネスにどう寄与するかを考えることが大切です。今、日本が国をあげて推進しようとしているのはデジタル化です。これをどう捉えるのか、印刷業界もキャッチアップしなければいけません」

郡司氏も、「これからは、印刷会社が街の電通・博報堂(広告代理店)にならなければいけない。インターネットやマーケティングを活用してインパクトのある良い印刷物をつくるのです。例えば、地元の小さな商店街のマーケティングは大手広告会社はやらないでしょう。そういうところに入り込んでマーケティングができるのは、地場の総合印刷会社です」と地域に根ざした印刷会社を激励した。

事業再構築補助金概要と活用方法解説

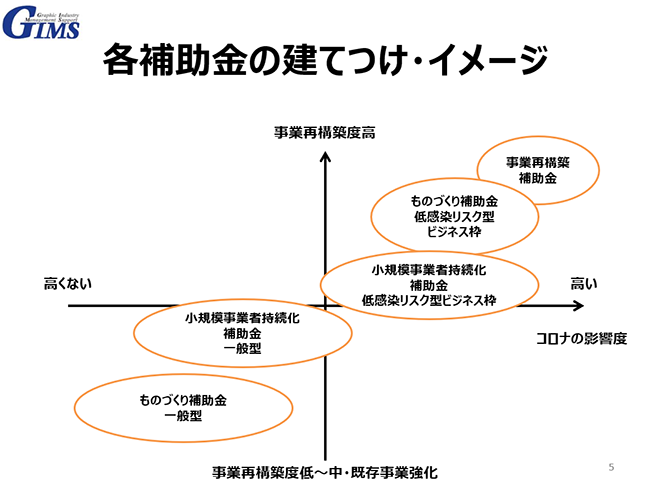

第二部は、株式会社GIMSの寳積氏を迎えて、事業再構築補助金の概要と活用方法を解説する。現在、コロナ対策ということで非常に多くの補助金が打ち出されている。ところが、「補助金の種類が多すぎてわからない」という経営者の声が多いのだと寳積氏はいう。やみくもに申請したところで採択されるのは難しい。そこで、まずは、事業再構築補助金の概要について理解をしたい。

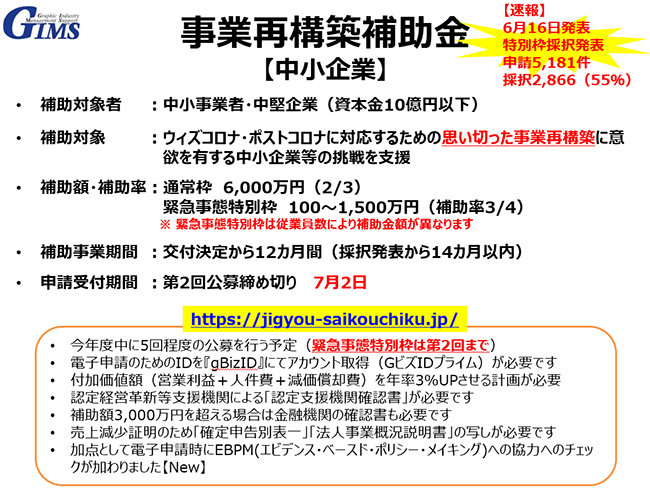

「事業再構築補助金は、コロナの影響を大きく受け、事業再構築の必要性が高い企業を支援するという位置づけにあります。この補助金の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナに対応するための思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業などの挑戦を支援することです」

補助額については、通常枠が6000万円(補助率2/3)、緊急事態特別枠が100〜1500万円(※従業員数により金額が異なる)(補助率3/4)となるという。要件としては、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率3%アップさせる計画が必要となるため、しっかりと利益を出す仕組みが必要だ。申請に当たっては、認定支援機関確認書、金融機関の確認書、決算書類などの提出書類も多く、できるだけ早目に準備した方が良いと寳積氏はアドバイスする。第2回目の公募〆切は7月2日だが、公募は年間で5回ほど行われ、この後も9月、11月と続くという。

具体的に申請を検討し、事業再構築を計画するに当たっては、国が定める以下の5類型に当てはめる必要がある。

- 1 新分野展開:新製品などで新市場へ進出(大分類の変更なし)

- 2 事業転換:主な「事業」を転換(中~細分類の変更)

- 3 業種転換:主な「業種」を転換(大分類の変更が必要)

- 4 業態転換:製造方法などを転換(分類変更の制限なし)

- 5 事業再編:事業再編で新分野展開、事業・業種・業態転換

- (※GIMSスライドより引用)

総務省の定める日本標準産業分類は、例えば、大分類(E製造業)、中分類(15印刷・同関連業)、小分類(151印刷業)、細分類(1511オフセット印刷業(紙に対するもの))というように細分化されている。業種転換は、大分類である業種、つまり「製造業」から「サービス業」への転換などを指し、かなり大きな転換となるので、類はそれほど多くないという。5類型に共通の要件としては、過去に製造したことのない製品であること、再構築で製造する製品・サービスが既存製品と共喰いしないこと(既存のビジネスが新規ビジネスによって減少してはいけない)、売上高が一定数見込めること(全売上高の10%以上または全社売上のトップシェア ※類型により異なる)などがある。

「金額が大きいだけに、要件も色々と設定されていますので、本気で取り組む必要があります。サイドビジネスでちょっとやってみようという姿勢では、申請要件はなかなか満たせません」

続いて、寳積氏は、印刷業界を念頭に、この5分類の中で選択される可能性が高いものについて3つを取り上げ解説した。1つ目が新分野展開だ。これは、「印刷業」という事業分野のまま新規製品・新市場を狙うというものである。例えば、紙への印刷という分野はそのままとして、新製品の薄紙・厚紙印刷で新市場開拓をする、というものだ。ただ単に既存の印刷物の厚みを変更すると、既存ビジネスが減少するため、新製品として薄紙・厚紙を投入し、全社売上高構成比で10%を占めなければならない。収益をどのように確保するかは事業計画を立てる上での重要なポイントになるだろう。

2つ目は、事業転換という考え方だ。製造業のまま、事業変更で製造物を変えるなどの再構築をする。例えば、紙の印刷からパッケージへの印刷(できるだけ完成品の製造までを実施)への転換が挙げられる。この分類では、事業売上が全社売上構成比でトップになる必要がある為、ハードルも高く、覚悟をもって取り組めるかが大きなポイントになるという。

3つ目は、業態転換という考え方だ。業種や事業分野の変更はせず、製造方法やサービス提供方法を変える。オフセット印刷からデジタル印刷への転換もその範疇となる。また、オンデマンド印刷や受注のデジタル化でサービス提供方法を転換するといったケースもこれに当てはまるという。業態転換した事業の売上が全社売上高構成比で10%を占める必要がある。

いずれのケースも、オフセット印刷からデジタル印刷への変更が該当する為、類型選択の参考にされたい。

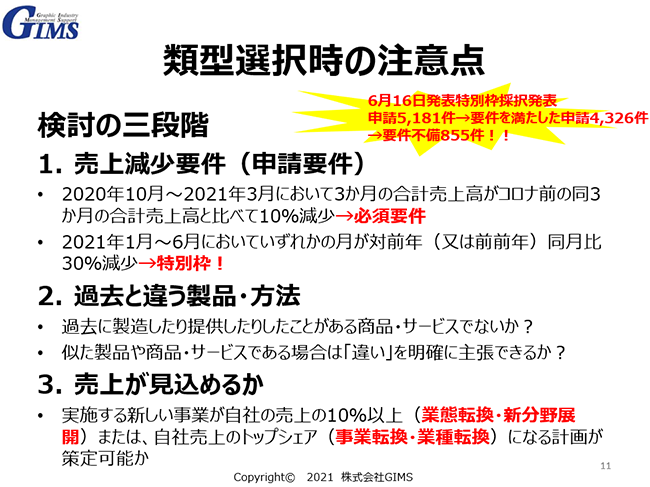

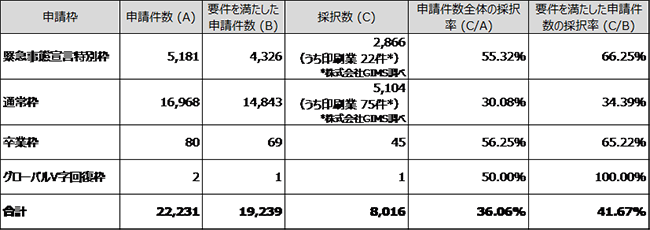

次に、寳積氏は補助金の申請に当たって注意点を3つ解説した。1つ目は、要件をきちんと満たすことの必要性である。事業再構築補助金は、2020年10月〜2021年3月において、3ヶ月間の合計売上高がコロナ前の同3ヶ月の合計売上高と比べて10%減少していることが必須要件となっている。ちょうど本ウェビナーの前日(6/16)に特別枠の採択が発表となったが、実に全体の16%が要件不備として評価に至らなかったという。(※表1:後日発表となった通常枠の採択結果も記載)2つ目は、再構築が過去と異なる製品や方法をとっているかを確認することだ。過去に似た製品やサービス提供をしている場合、違いを明確に主張できるかが鍵となる。3つ目は、再構築の事業で売り上げが見込めるかどうかである。実施する新しい事業が自社の売り上げの10%以上(業態転換・新分野展開)または、自社売り上げのトップシェア(事業転換・業種転換)になる計画が策定可能か。売上高の多い会社ほど、10%は大きな額となるのでハードルも高くなるだろう。

参考資料 <表1:事業再構築補助金 第1回公募の結果>

(※中小企業庁の事業再構築補助金のページに掲載の情報を表にまとめた。採択件数ベースでは、製造業が最も多く全体の31.7%を占める。 参考:https://jigyou-saikouchiku.jp/result.php)

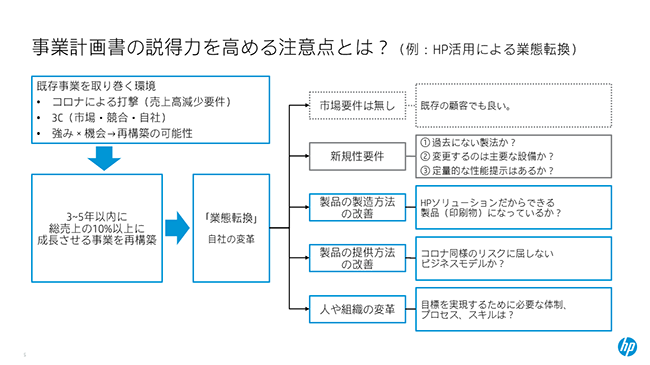

ここで、日本HP山田氏が、HPのソリューションをベースに軸となるビジネスを業態転換の類型に当てはめて事業計画書の説得力を高めるポイントを整理した。業態転換をして、総売り上げの10%以上を生み出す事業に再構築する場合、製品やサービスがどれだけ変わるのか、製造方法がどのように改善されているのか、コロナ禍に屈しない提供方法になっているか、実現するために必要な体制やプロセスがあるか、などがチェックポイントとなる。

HPは、デジタル販路の構築をはじめとした営業DX、生産DX、そして学びのDXを通して印刷会社をサポートできると続けた。

寳積氏は、事業再構築補助金のもう一つの特徴として、教育研修費なども計上ができることを補足した。つまり、新分野に事業進出するにあたり、ノウハウや知見を高めるために受講するセミナー費用も補助金に含めることができるのだ。

これまでの補助金には人材育成や研修費は含まれず、今回の補助金で全体の2/3が補助される点を塚本氏も高く評価した。「コロナ禍で教育はますます重視されていますが、いわゆる座学で勉強するのではなく、例えば事業開発支援であれば、どういう新規事業を作っていくのかを練りながら勉強する、いわゆる並走型の教育がこれからは求められるようになります」

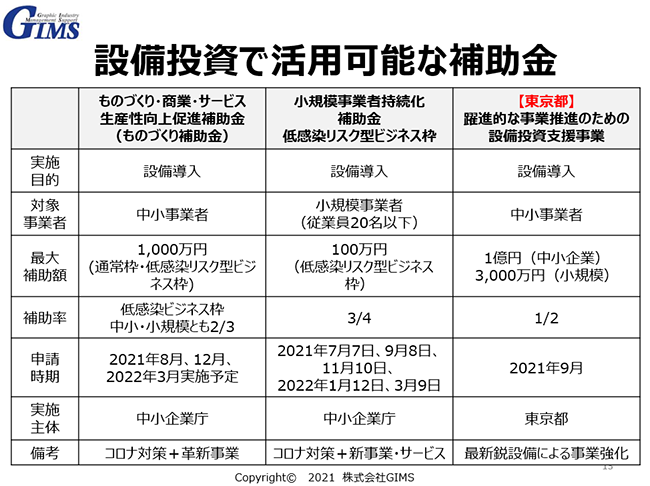

最後に、寳積氏は、事業再構築以外の補助金についても触れた。印刷会社の設備投資で活用可能な補助金としては、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金低完成リスク型ビジネス枠、東京都限定の躍進的な事業推進のための設備投資支援事業などがある。東京都だけに限定されるが、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業は、設備導入に対する補助金が最大1億円(補助率1/2)と事業再構築補助金と比較して金額がさらに大きい。コロナによるマイナス影響をリセットすべく、これらの補助金を有意義に活用し、今こそデジタル印刷機などの最先端の設備に投資をして競争力をつけたい。

設備や資源はもちろん重要だが、その一方で経営者の視点から新規事業の位置づけが高いことも重要なポイントだ。この両輪がきちんと回ることが成功への近道だと塚本氏は考える。また、デジタル化に取り組む際に、優秀なIT人材を採用するのは昨今とても難しいが、副業マッチングサービスなどを活用して、兼業・副業で活動する外部のスペシャリストとプロジェクトを組む方法もあると指摘した。社内外の視点を入れながら、組織マネジメントをすることで、成功の確率を上げていけるという。

中小企業の強い味方になるはずの補助金だが、その制度を知らない、または、認識していても制度の複雑さや申請要件の高さによって踏み出せずにいる企業が多いのが実情だ。コロナ禍で起死回生を迫られる中小企業にとって、事業再構築を実現し、ビジネスを回復させる助け舟となる補助金をうまく使いこなすことは、現状を打破する大きなチャンスとなろう。情報は力だ。知っているか知らないか、その紙一重の差が企業の生存を左右する。知らないことが、救命ボートに乗る機会を奪うとしたらその代償は計り知れない。まずは正しい情報を知り、それから自社に活用できるかどうかを検討すればいい。事業再構築は決して平坦な道ではないかもしれない。しかし、今回の情報が、ほんのわずかでも、印刷会社にとって未来への思考を促し、視野を広げて新天地へ踏み出す為の力になればと願ってやまない。