HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.06.18

GIGAスクール構想第2期において求められる多様な学びとその保障への取組

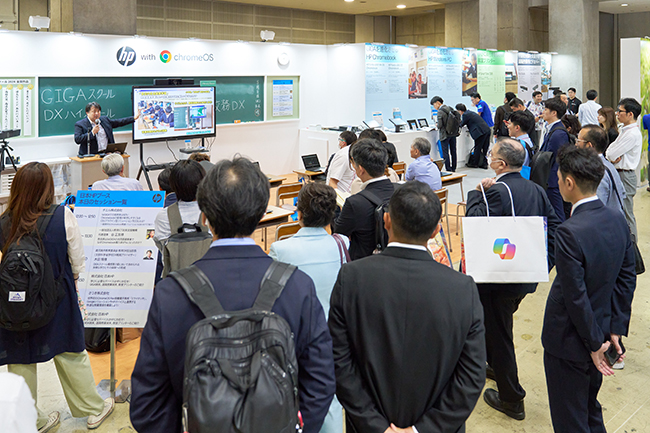

EDIX東京2024

2024年5月8~10日の3日間に渡り、東京ビッグサイトで開催された、日本最大の教育総合展「EDIX東京2024」。セカンドGIGAを控える中、各ベンダーが最新のGIGA端末や教育向けのソリューションなどを持ち寄り、一斉に情報発信をする日本最先端のイベントとなる。日本HPもこれに参加、注目の製品やソリューションを発表し、会場を訪れた関係者に注目されていた。今回はHPブースで開催された5つのセッションのうち、鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長 木田 博氏による講演の模様をお伝えしよう。

鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長 木田 博氏

セカンドGIGAへの備えが重要

鹿児島市は学校数が非常に多く、小学校から高校まで合計で120校ほど存在している。児童生徒数も約47,000人となっており、端末の整備状況でいえば児童・生徒向けのものも指導者用のものも、ひとり1台がすべて整備できている状況にあるという。「特徴的なのは、小学校が iPad で中学校は Windows という形で運用しています」と語る木田氏。

今回のテーマであるセカンドGIGAに関して、文科省では、端末が整備・更新されるのは令和6年度から、令和10年度までとしている。「つまり、今年度からすでにGIGA第2期は始まっているということです」と改めて聴衆に念押しする。

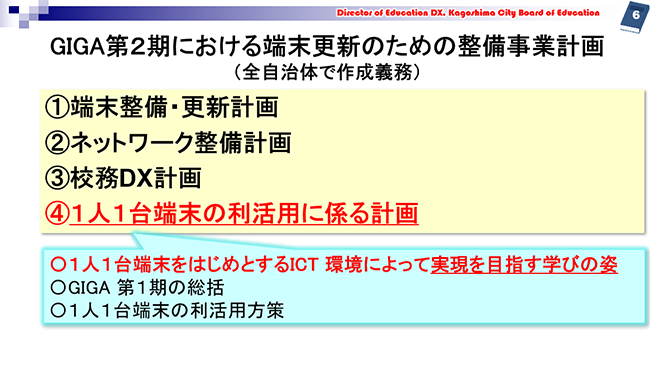

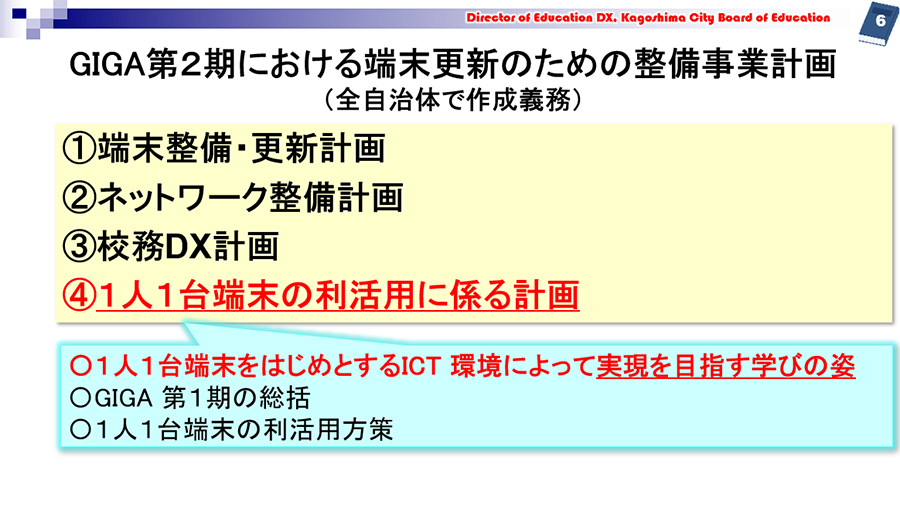

第2期の端末更新のために、大きく4つの計画を立てて示す必要がある。それは「端末整備・更新計画」、「ネットワーク整備計画」、「校務DX計画」、「1人1台端末の利活用に係る計画」の4つだ。県の基金から予算をもらうためには、これらの計画はとても重要だと示唆する木田氏。

クリックして拡大表示

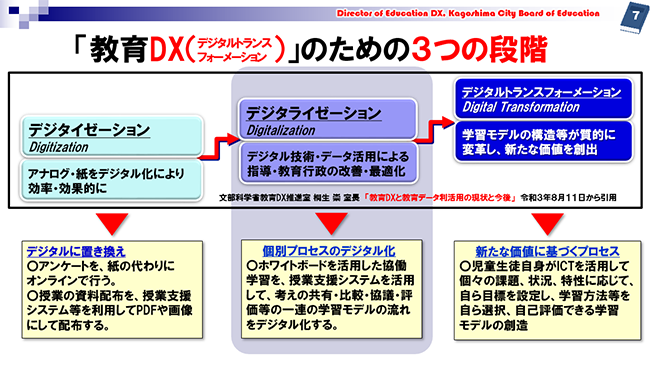

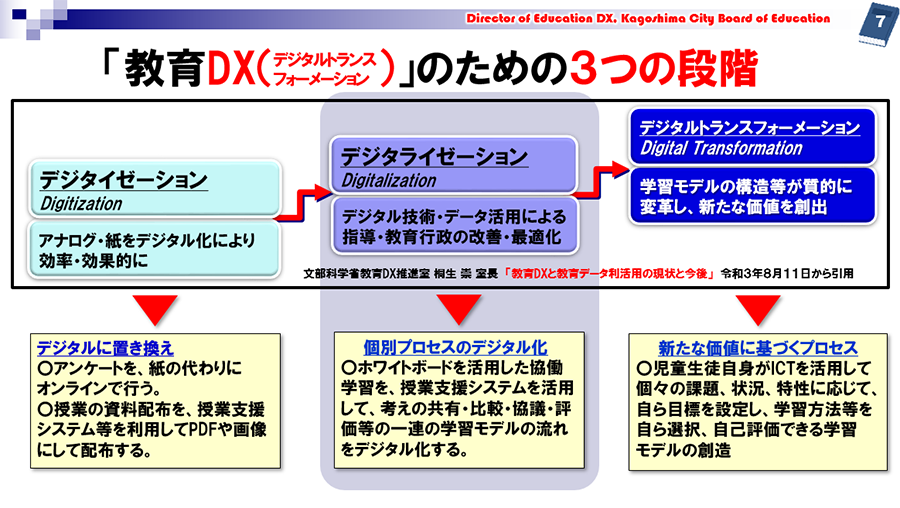

同氏は続けて、教育DXの重要性についても解説する。「第1段階は紙で配布していたモノをPDFにするといった、『モノの置き換え』です。これはすでに実施されているかと思います。次に、学習のプロセス自体をデジタル化していく第2段階のデジタライゼーションですが、現状はこの部分にあるという学校がほとんどだと思います」と木田氏は説明する。

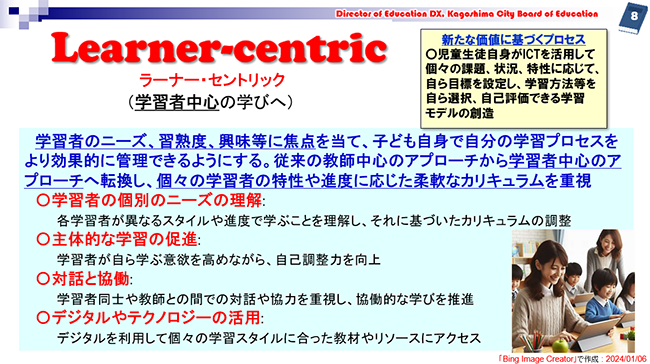

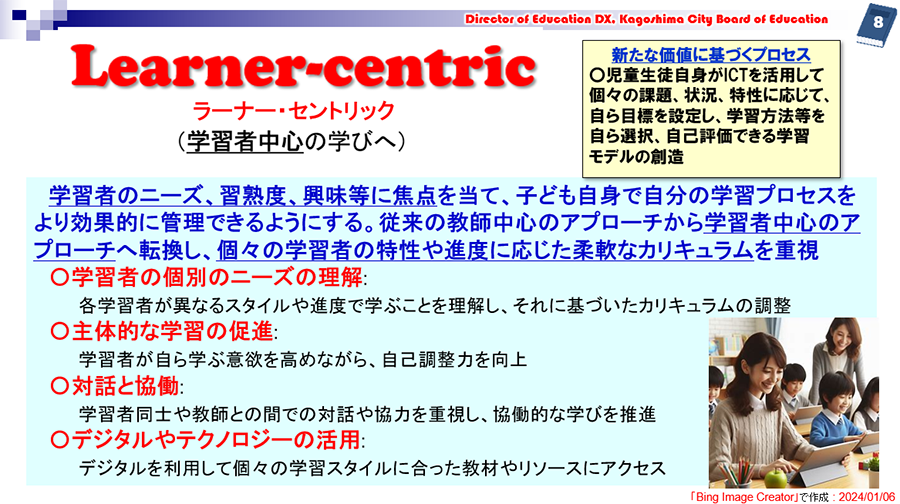

「次が3段階目の『デジタルトランスフォーメーション』のフェーズです。ここでは、新たな価値に基づくプロセスという考え方になっています。従来の教師中心の授業ではなく、あくまでも学習者が中心にいる形になります」と木田氏。

クリックして拡大表示

最終的に目指す部分であり、ここでは学習者のニーズ、習熟度、興味等に焦点を当て、子ども自身で自分の学習プロセスをより効果的に管理し、個々の学習者の特性や進度に応じた柔軟なカリキュラムを重視するフェーズとなる。

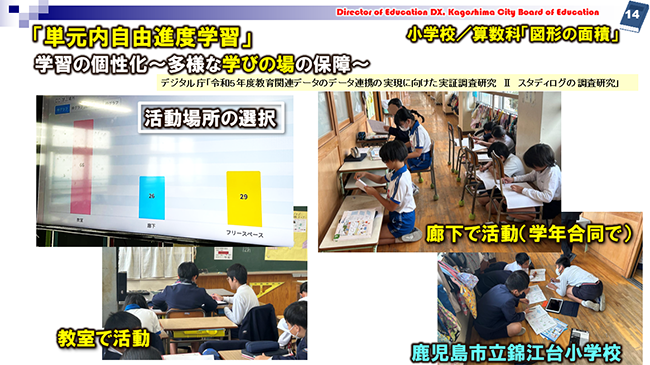

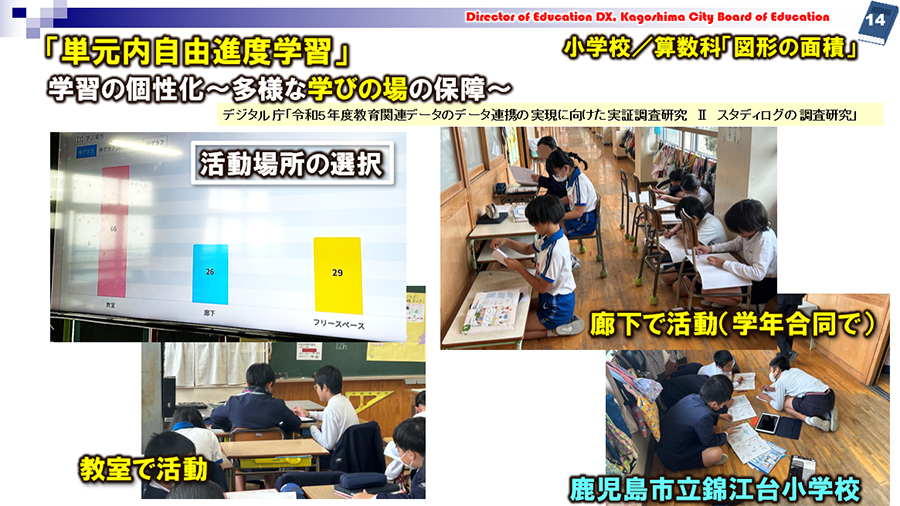

鹿児島県の教育DXの実際

続いて木田氏は、鹿児島市における教育DXの成果を示す事例をいくつか紹介した。「例えば国語の授業のなかで、相手にわかりやすく説得力のある提案をするという学習単元でどうするかということを、最初に子どもたち自身が選択します。自分ひとりでやるのか友達とやるのか、などということも選べます。探し方についても、Webだったり書籍だったり、あるいは自分で取材に行くようなことも選択できます。調べた結果をまとめるのも、プレゼンツールを使うことができますし、ロイロノートにまとめるのかなどといったことも選択します。これはただ選べばいいということではなく、なぜその方法を選んだのかを子どもたち自身がしっかり説明できるようにする必要があります。そこまで含めて発表し、他の子どもたちの意見も聞いていくことで、授業が意味のあるものになります」(木田氏)。

クリックして拡大表示

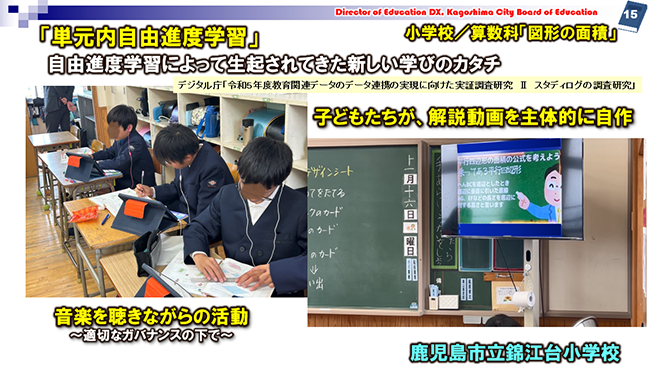

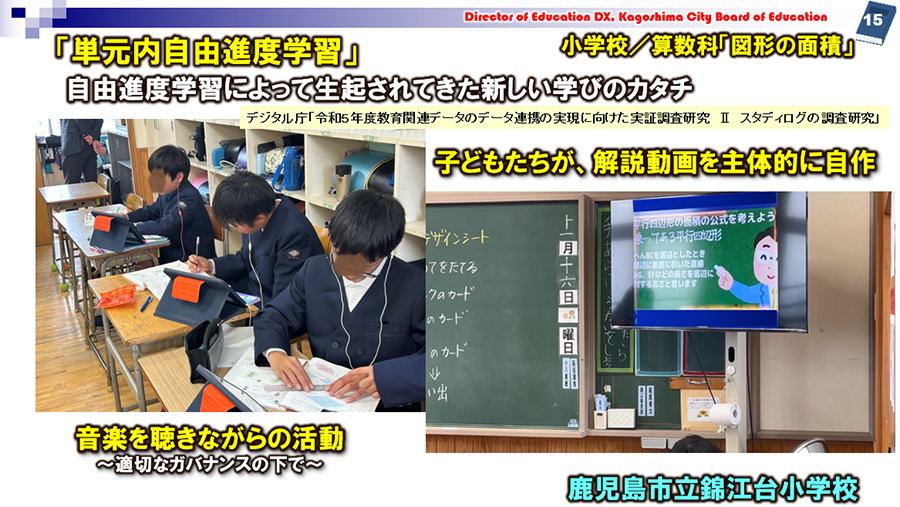

また、市内の別の学校では、ひとり調べをするときには、例えば音楽を聴きながら作業している児童生徒もいるのだという。「これは勝手にワイワイやっているわけではなくて、きちんとガバナンスの効いた状態です。児童が自分自身で考えて、『僕は音楽を聴きながらの方が効率がいい』などと先生に申告して、その成果も先生に報告するようになっています。自由進度学習のいいところは、こういう柔軟さにもあると思います」と木田氏。

クリックして拡大表示

大切なのは形式ではなく、学びは子ども主体であるという理念と、ちょっとずつ子どもたちに任せていく部分を拡げていくという学習経験の積み重ねにあるのだ。「こういったことができているからこそ、自己調整学習や自由進度学習などがうまくいくのだろうと思っています。形だけ真似をしたとしたら、おそらく教室内のガバナンスが効かなくなり、成績も下がるかもしれません。それで『うまくいかないからやめよう』となってしまうのです。形式ではなく、その環境をしっかり作っていくことが大切なのです」と木田氏は語る。

クリックして拡大表示

テクノロジーの活用も大切

文科省も言及しているが、鹿児島市でも障がいがある児童・生徒や不登校の児童・生徒への支援などについて、ICTの活用を進めているのだという。「『誰ひとり取り残さない不登校支援』という目標がありますが、ICTでどういうことができるかといえば、まず鹿児島市ではオンラインでの指導であるとか、メタバースの活用ということを打ち出しています。メタバースの活用については、鹿児島市では本年度から取り組みを始めたところです」と木田氏。

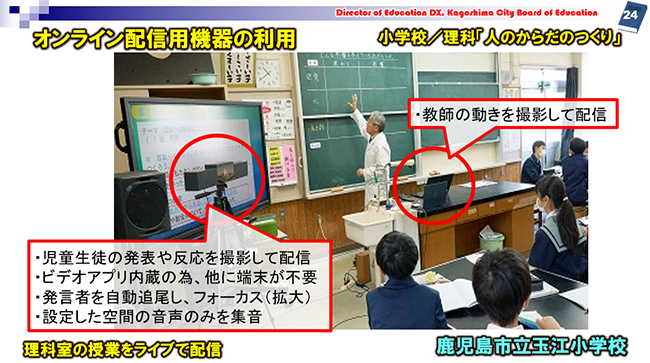

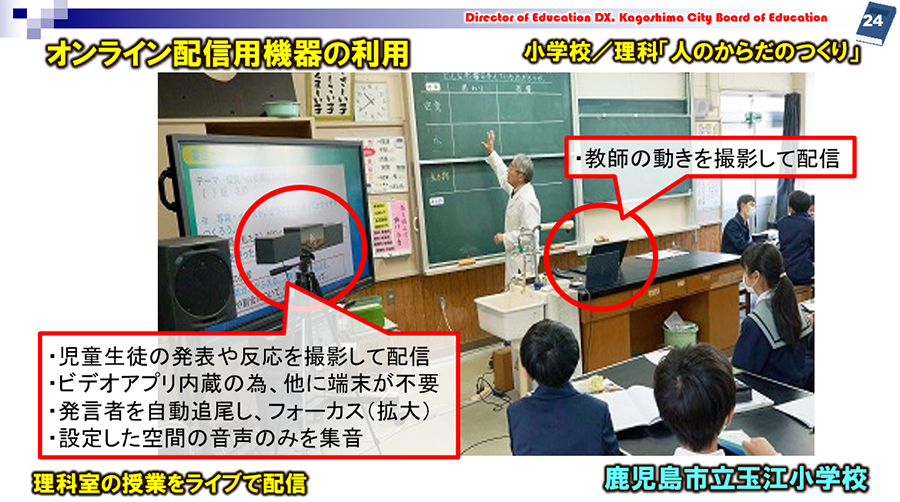

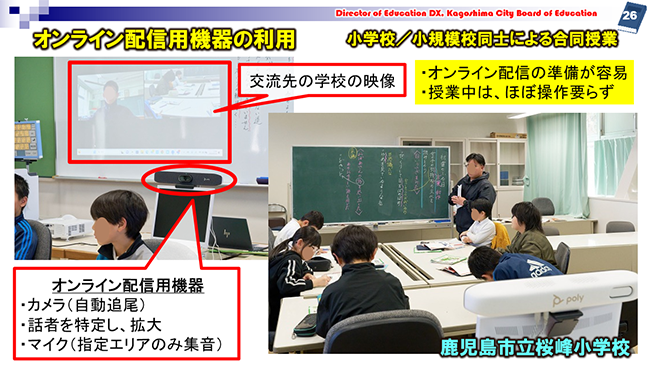

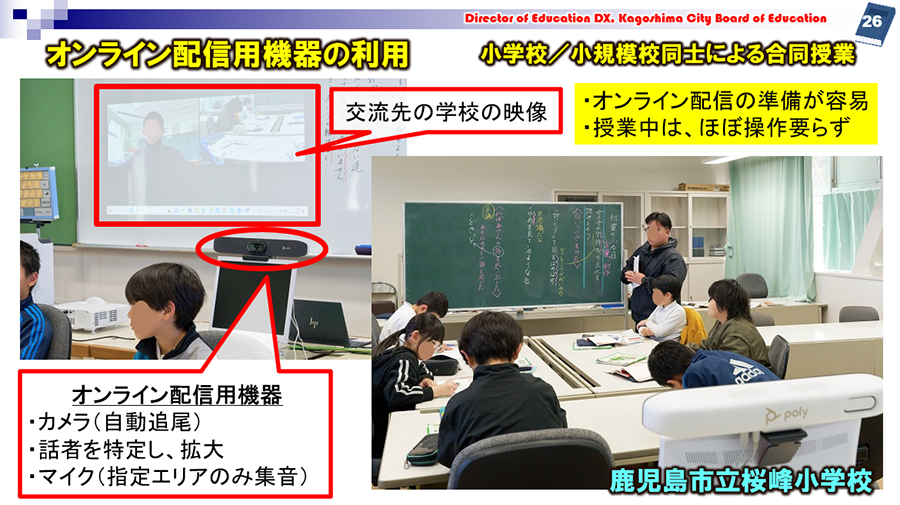

オンライン授業においても、教師がカメラのフレーム内でしか動けない、他の教室のノイズが混ざる、校舎の外の雑音を拾うといった問題や、オンライン授業の際にほかの先生の応援が必要になるといった負担が生じる例もあるのだという。

「なかなかオンライン授業が進まない例もあるのが実状です。そこで鹿児島市では、こうした問題に対処するために、テストとして Poly の会議室ソリューションを導入してみました。実はいまこの会場にあるのと同じ機材です。理科の授業で使ってみたところ、たいへん効果的であることが確認されました」と木田氏。

クリックして拡大表示

カメラの自動追尾やオートフォーカス、ノイズキャンセリング機能などのテクノロジーを活用することで、先生がひとりでもオンライン配信がやりやすい環境が構築できたのだ。「カメラのフレームを気にすることなく授業できるので、見ている方でも動きがあって臨場感が増します。準備の手間もかからないので、先生方の負担を減らすことができる仕組みです」(木田氏)。

クリックして拡大表示

木田氏は、離島をたくさん持っている鹿児島県にちなみ、小規模校同士をつなぐ施策にも応用された例を披露。「先生方の負担も減りますし、なによりそのままにしておくと、休み時間などには子どもたちだけで勝手にワイワイ楽しくやっています。まるで同じ学校に通っているように仲良くすることができますし、リアルで会ったときにも完全な初対面ではないので馴染みやすくなります」と木田氏は語る。

また、鹿児島市はネットワークの強化にも乗り出しており、その効果によって管理負担の軽減や業務効率化が実現できているという。「ネットワーク監視システムを導入し、どの学校でどの程度のトラフィックがあるかを監視しています。トラブルがあった際の原因究明や早期発見が実現でき、ICT支援員のスムーズな遠隔対応にも繋がっています」と木田氏は説明する。

「これからの学習についてですが、新しい価値に基づく授業観・学習観へどんどん転換していかなければならないと感じています。これからは、子どもたちがどうやって問題解決をしていくのか、出てきた情報をどのように整理していくのか、そういうことにシフトしていかなければなりません。そのために授業も変わらなければいけませんし、学校は必要な機器を整備していかなければなりません。セカンドGIGAでは、そのような観点も大切になってくるのだと思います」と木田氏は最後に語ってくれた。

EDIXに足を運ぶのは、ほとんどが教育関係者であるだけに、喫緊の課題解決を語る木田氏のセッションには非常に多くの人が集まっていた。鹿児島県が採用したソリューションについて興味がある方は、ぜひHPに相談して欲しい。

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。