Next GIGA/校務DXとゼロトラストの深いつながり

2025-04-14

2025年1月25日、沖縄県那覇市にある市立松島小学校にて、今年も沖縄県マルチメディア教育研究会主催によるイベント「第29回沖縄県マルチメディア教育実践研究大会」が開催された。当日は様々な分野の知識人らがあつまり、用意された分科会室においてワークショップを実施、最先端のテクノロジーやメソッドを来場者に伝えてくれた。このイベントにHPも参加。大勢の来場者に最新のGIGA端末をはじめ、豊富なポートフォリオを展示し、来場者の興味を引いていた。今回は数あるワークショップの中から厳選した分科会を紹介しよう。

取材:中山 一弘

当日に用意されたHPブース。ICT教育に必須となりつつあるリモート授業環境をより高品質にお届けするPolyのビデオバーをはじめとしたWeb会議ソリューションや、教員向けのHP法人向けノートPCの最新モデル、そして2nd GIGA向けHP Chromebookなど、豊富な製品群で、来場者にアピールしていた。

ワークショップの合間には来場者が立ち寄り、スタッフに興味深そうに質問していた。ICT教育には優れたデバイスが必須なだけに、完成度の高い製品群を求める教育関係者が増えている

ICT教育に関わってきたノウハウを全国へ

現在、教育ICT政策支援機構の代表理事として活躍している谷氏のキャリアはシステム開発を手掛けている会社での社会人としてスタートし、奈良県の教育委員会のICT担当を経験するなど、ITエキスパートとしての道を歩んできた経歴を持っている。中でも1st GIGAスクール構想の際に、奈良県においてどこよりも早く県主導による端末の一斉導入を成功させた功労者でもある。

「当時の奈良県のICT教育は日本でいちばん遅れている、などと言われることもありましたが、国の補助事業が行われていたこともあり、これを逃したら向こう10年くらいは奈良県の自治体は進められないかもしれないという危機感もありなんとかしようという機運が高まりました」と語る谷氏。

1st GIGAスクール構想が始まる当時には、校務支援システムの導入などもあり、県の担当者との関係値が出来上がっていたのだという谷氏。「信頼関係ができていたのでスピーディに動くことができました。奈良県がこういった施策をスムーズに進められたのには、担当者間の緊密な連絡と意思決定の素早さがあったと思います」と同氏は当時の背景を語る。

※1st GIGAスクールで奈良県が端末の一斉導入に成功したエピソードはこちらで詳しくご覧ください

「奈良県はファーストGIGAの共同調達事業でなぜ Chromebook 導入率97%になったのか?」

同時に、自身が得た経験やスキルは、奈良市だけではなく全国のどこの市町村でも、同じように役立てることができるのではないか、と考えるようになったという。「ほとんどの自治体は、教育現場にICTを導入する際に、様々な問題に直面します。その問題解決の手助けとなることができるのではないか、という思いも強くなってきました」という谷氏。これをきっかけに現在の団体の代表理事に就任、現在に至っている。

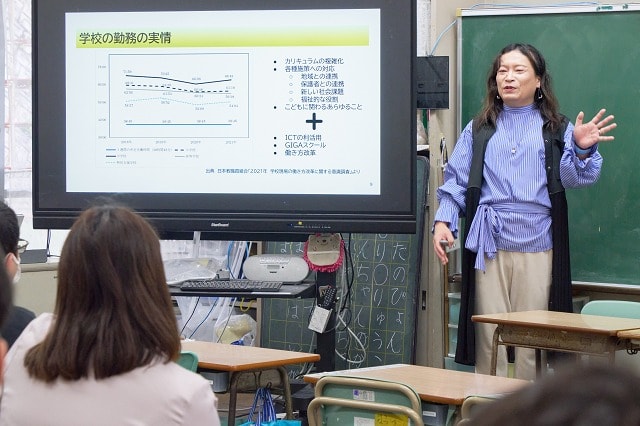

ICT教育は教師への負担が大きい?

GIGAスクール構想が実行され、現在に至ってもなお、全国の学校現場の勤務実態では、「残業」、正確には「在校時間」がとても長いという傾向がある。朝は7時頃に学校に来て鍵を開け、授業をこなした後も、夕方も15時、16時、17時まで仕事をしているのが、日常的にある世界なのだという。「これでは先生自身が生活に余裕を持つことができません。さらに土日に部活動までやるとなれば、家族がいたとしてもゆっくりと過ごすこともできません」と谷氏は語る。

このような状況の中、「GIGAスクール構想」で各校にパソコンやタブレットを導入して1人1台を目指すと言われても、各教員としては「また負担が増えるのか」と思ったとしても不思議ではない。「1st GIGAスクール構想の初期にはこれが日本中で起きていたというのが実情で、先生方が例えば創意工夫してコンピュータを上手に取り入れようとしても、『文科省の作った教科書にあってないからダメだ』という感じで前に進まないケースも見受けられました。結果的に『ICTは使い勝手が悪い』というイメージがついてしまう場合も多かったと思います」と谷氏は振り返る。

行政の特徴として、最初の枠組みや、制度を作ることが上手にできたとしても、途中でそれを変えていくことが非常に苦手なのだという。「そこではかなりのパワーが必要となって、『せっかくこういう仕組みができているのに壊していいの?』とか、『すでにある教科書を直していいの?』というようなこともハードルとして残ってしまうようなこともありました」と谷氏は課題を語る。

本来のICTの役割を明確にする

では、教育の現場にICTを根付かせるにはどうすればよいのか?「教育の現場にICTを導入するときに、最も重要なことは教職員の仕事がしやすい環境を整えるということです。それを前提として、先生と子供たちを、学校を構成する構成員として位置づけます。もう10年も15年も前から盛んに言われていることですが、『社会に開かれた学校』であると同時に、先生と子どもたちが生き生きと活用できる場を作るために、ICTはスムーズに使えるものでなくてはなりません。」と谷氏は語る。

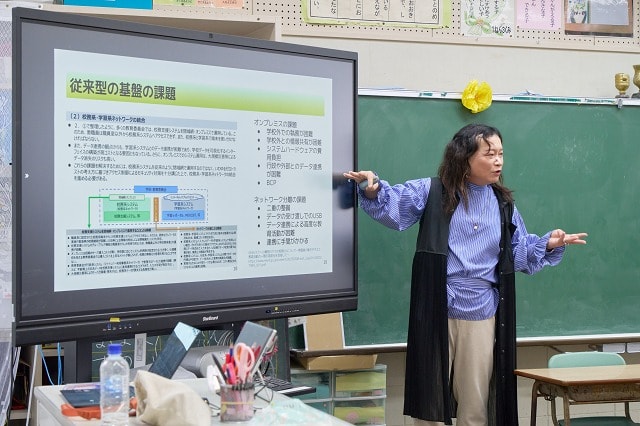

「そこで現在主流になってきた考え方が、従来のような大きな予算を必要とするシステムやネットワークの二重構造などを廃止し、利便性を犠牲にして安全性を確保するというような、古い考え方をやめていきましょうということです」と谷氏は語る。

つまり、ネットワークを一本化し、校務システムやそれ以外の学校で使うようなシステムについても、インターネット上にあるクラウドサービスを利用する。市役所や教育委員会に設置していたサーバルームは撤廃し、場所を選ばずに仕事ができるような使いやすいシステムを構築するというのだ。

「そのようなシンプルで使いやすいクラウド上のシステムなら、ネット環境さえあれば様々なことができるようになります。先生方も職員室用のパソコンと、教室用のパソコンを使い分ける必要がなくなります。いままで2台購入していたパソコンが1台で済むようになり、その浮いた予算でパソコンをパワーアップすることもできますし、他の予算に回すこともできるのです」と谷氏は説明する。

シンプルに使いやすく、そしてセキュアに

ただし、ネットワークをフル活用する際には、それに合わせたセキュリティ対策としてゼロトラストという考え方が大切になるのだという。「セキュリティ対策さえしっかりできていれば、出張時にそのまま仕事をすることもできます。いままではこれができなかったために、無駄な往復や作業が発生していたことを考えれば職務軽減に大きく役立ちます」と谷氏。

シンプルで使いやすいシステム構築やゼロトラストによる高度なセキュリティを実現する仕組みやルールを作るのは教育委員会にしかできないことなのだという谷氏。「国から予算が下り、それを学校に配って終わりで済むものではありません。システムやセキュリティの仕組みづくりに関しては教育委員会が自分たちの責務として、主体となって作っていく必要があります。ほとんどの自治体には複数の学校があるのが一般的なので、ルールについても周知徹底するのは教育委員会の仕事であり、リーダーシップが必要となってきます」と谷氏は説明する。

逆に学校サイドでは、いったんルールが策定されたらしっかりとそれにあわせて切り替えていく必要がある。ただ、それで終わりではなく、不断のブラッシュアップや改善案などの意見具申も必要になってくる。「毎日使うのは学校現場なので、だんだんと教育委員会よりも学校現場の教職員のみなさんの方が詳しくなってきます。その時に、教育委員会と現場でルールをブラッシュアップしたり、使い勝手を向上させたりすることが大切です」(谷氏)。

学校で使うパソコンやタブレットなどの共同調達に関しても同じであり、現場の声をたくさんすくいあげながら考えていくことが大切なのだという。「大きな自治体の場合には、都市部から山間部までさまざまな環境の学校があります。場所に関わりなく、子どもたちに同じような環境を用意してあげることも必要です」と谷氏。

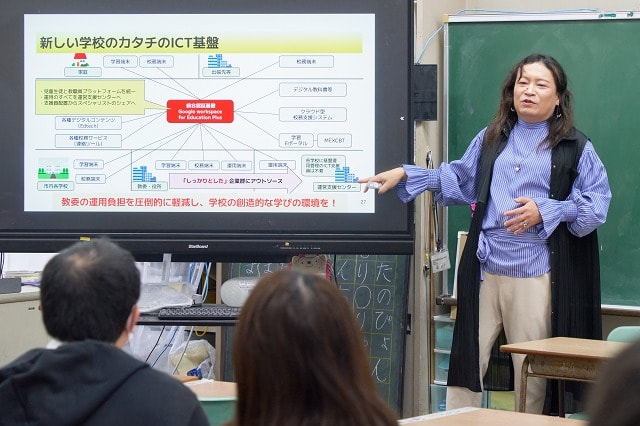

たとえば奈良県の例でいえば、ほとんどの自治体がChromebookを選んだ。県が指示したのではなく、県内のさまざまな環境に立地する学校があるなかで、ソフトの導入などに関する負担を最小限にするにはどうしたらよいか、とそれぞれが話し合いながら考えた結果、クラウドサービスを中心に使うことになったのだという。これにより、主要なシステムおよびWebアプリケーションもしくはクラウドアプリケーションと、すべてを安全性が担保されているクラウドから提供されるものに集約し、ブラウザを主体にICTを活用するゼロトラストモデルが構築されたのだ。

「これによって、同じサポートデスクに電話すれば、どこでも同じ支援を受けることができます。なおかつ、子どもたちも小学校に入ったときにアカウントが与えられて、それを継続して使用しながら成長していきます。小・中・高と同じIDを利用することになるので、その大切さを子どもたち自身が学ぶことにもなります」と谷氏は語る。

各教員が異動した場合も、同じクラウドサービスを利用しているので、移行で苦労することもなく、まったく新しい学校・同僚と仕事をするときにも、いままでと同じ環境で作業することが初日からできるようになる。また学校から支給された端末について、校外で利用することも可能だ。「もちろん、子どもたちが地域のイベントに参加するときに、アカウントとセキュリティ対策によって守られた端末を持参して行くこともできるのです」と谷氏。

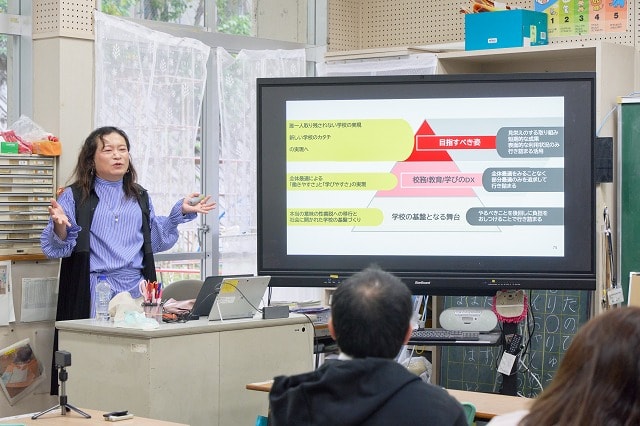

ゼロトラストをベースとしたセキュリティ対策と利便性をしっかり整備した環境を整備することで、学校でICTを利用する基盤となり、先生や子どもたちが活動する舞台を構築することにもなるのだ。

ゼロトラストの実現へ向けて

実際のゼロトラストはどのように実現していけばよいのだろう。「こういう場合にいちばん簡単なのは、最も導入数が多い端末にフォーカスして安全で堅牢な対策を考えていくことです。奈良県の例でいうと、Chromebookが最も多い端末になるので、それにあわせてクラウドサービスには『Google Workspace』を使うとやりやすいとか、自ずと決まってくることも多いものです」と谷氏は解説する。これにより、データを手元に置かず、安全なクラウド上のサービス主体で運用する環境が簡単に構築できるのだ。

都道府県レベルでも違うケースもあり、ある地域ではWindowsやiPadがメインになることもあるだろう。そうしたケースでも、同じような考え方を取るのが合理的といえる。「クラウドサービスを利用するのであれば、面倒なバージョン管理なども含めてクラウド側が処理してくれます。教育委員会や現場の先生方がこれらに要する時間やコストを考えれば、クラウドサービスの利便性の高さが分かるはずです」と谷氏。

ゼロトラストのセキュリティ対策が施されていれば、1本のネットワークの中で子どもたちが使う部分と、子どもたちが決して入れない校務支援システムを同時に稼働させることもできる。「Chromebookじゃないと使えないのですかという疑問を持つ方もいますが、そこにWindowsが混じっていても問題ありません。細かいことはありますが、基本的には異なるOSが入っていても、クラウドサービスは対応していることがほとんどです」と谷氏は語る。

新しい学校のカタチ

「ICTを教育現場に導入することで、これまでとは違った学校のカタチというものも生まれてくるのではないかと思っています。例えば仕事の仕方にしても、1台のChromebookで授業も校務もこなせるようになります。いままでの学校の職員室のイメージでは、先生方の机の上には紙の資料や書類がたくさん置かれていて、乱雑なイメージもあったかと思います。ところが奈良市のある学校では、すべてChromebookでクラウドサービスを使いながら処理しているために、紙の書類などがありません。いちいち印刷することなく、会議などでもシェアしながら仕事を進めているという事例もすでにあります。ある教頭先生の話ですが、『紙に印刷するからなくすのです』という笑い話のようなものがありました。考えてみればそれはそうで、出力した瞬間から紛失リスクが発生するのです」と谷氏は語る。

シンプルなICT基盤とゼロトラストが実現できれば、授業中に子どもたちとチャットで意見交換をするのが日常となり、職員間で資料を共有する場合でもURLのリンクをシェアするだけになる。職員会議での資料も印刷せずに、クラウドでシェアしながら意見がある場合はチャットでコメントを付けるだけだ。付箋を付けてメモを渡したつもりが、剥がれてなくなり、「これなんですか?」などと聞きに行くような無駄な時間を使うこともなくなる。各教員にとって、覚えることが圧倒的に減るうえに、利便性が向上していい仕事ができるようになっていくことは明白だ。

「やはりICTは仕事を楽にするためにこそ使われるべきものなので、上手に使っていってほしいと思います。こうした基盤を整えることで、教育にもDXのメリットがどんどん生まれるのではないでしょうか。いま学校現場では、不登校の子どもたちが増えています。そうした子どもたちが、学校に行かなくても同じ授業が受けられる環境は大切です。学校に戻すことを目的にしなくても、社会とのつながりを持たせることや、学習環境を整えるためにもICTは重要な道具です。これらに取り組んでいくことで、『誰ひとり取り残されない学校』というのが本当にできあがっていくのではないかと思っています」と最後に谷氏は語り、ワークショップを閉じた。

当日の谷氏の話はこれがすべてではないが、同氏の提言は課題が多いICT教育全般へ向け、大きなヒントとなるものがたくさん散りばめられていた。谷氏の講演はこれからも全国で聞けると思うので、気になる方はぜひ情報を入手して会場へ足を運んでいただきたい。

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。

※Google Workspace は Google LLC の商標です。