HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.06.18

「より堅牢に」「より活用しやすく」「サステナブル」。3つのキーワードでご紹介する HP のGIGA端末

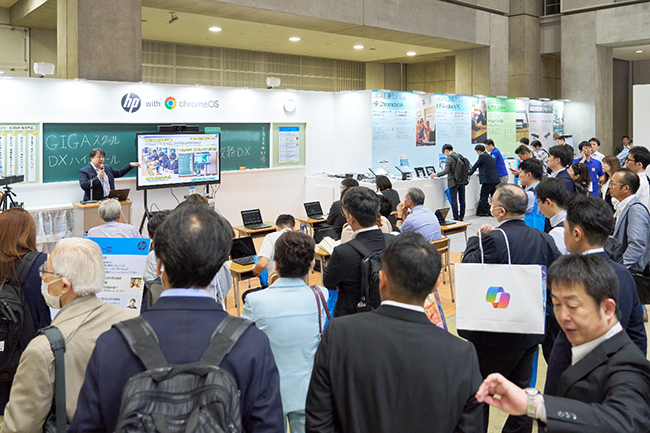

EDIX東京2024

2024年5月8~10日の3日間に渡り、東京ビッグサイトで開催された、日本最大の教育総合展「EDIX東京2024」。セカンドGIGAを控える中、各ベンダーが最新のGIGA端末や教育向けのソリューションなどを持ち寄り、一斉に情報発信をする日本最先端のイベントとなる。日本HPもこれに参加、注目の製品やソリューションを発表し、会場を訪れた関係者に注目されていた。今回はHPブースで開催された5つのセッションのうち、HPによる講演の模様をお伝えしよう。

注目度の高い日本HPブース

セカンドGIGA向けの最新端末も展示

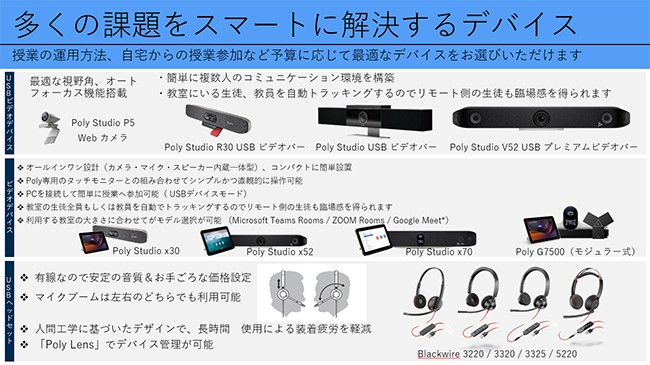

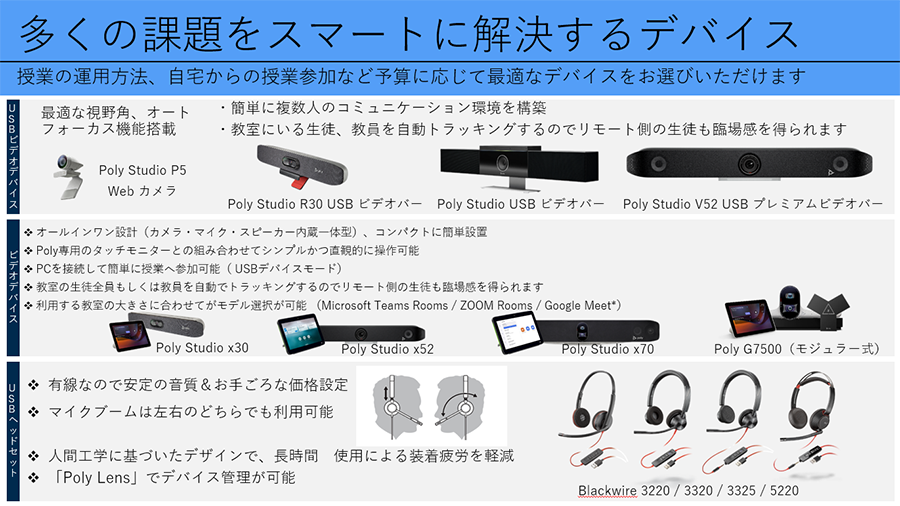

リモート授業などに欠かせない Poly 製品群や、授業に欠かせない印刷環境を提供する教育機関向けのプリンターなども展示された。

展示会場に設けられたセッションエリアも毎回大盛況。今後のデジタル教育に必須のナレッジを共有した

セカンドGIGA向けの新製品の特長

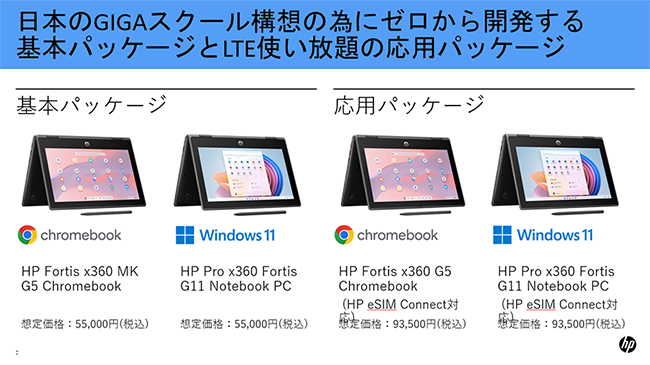

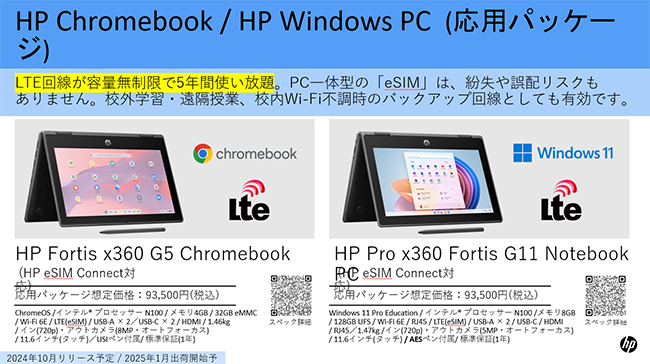

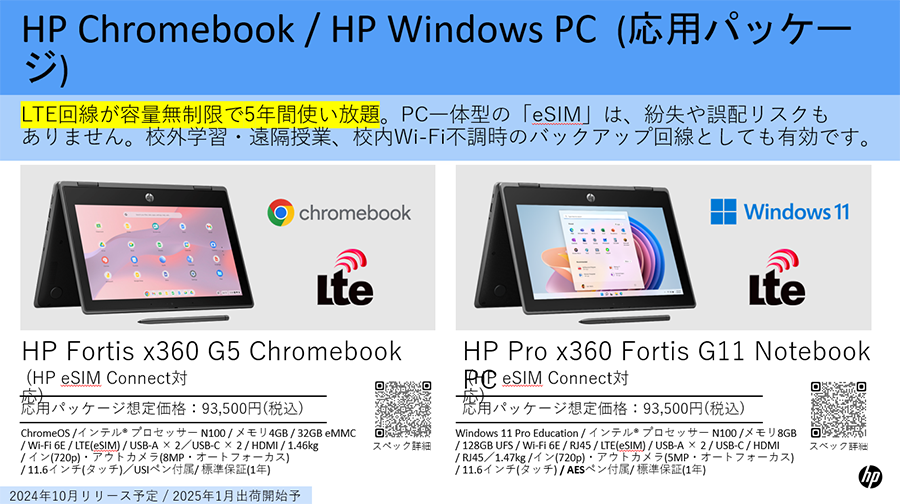

HP からは学びに必要なデバイスについて、3種類の製品が紹介された。「開発中の HP のGIGA端末は4種類あります。国からの補助金の上限55,000円(税込み)で購入いただける基本パッケージとして、Chromebook と Windows 11 の2機種をご用意しています。さらに応用パッケージもご用意していて、5年間のLTE使い放題の通信利用権が付いて93,500円(税込み)となっております。こちらは驚かれることも多いのですが、通信環境込みでご提供できるということです。 eSIM となっているので、物理的なSIMカードが必要ないため、持ち出したときになくすトラブルなどがありません。応用パッケージについても、Chromebook と Windows 11 の両方をご用意しています」と概要を説明する HP 松本氏。

クリックして拡大表示

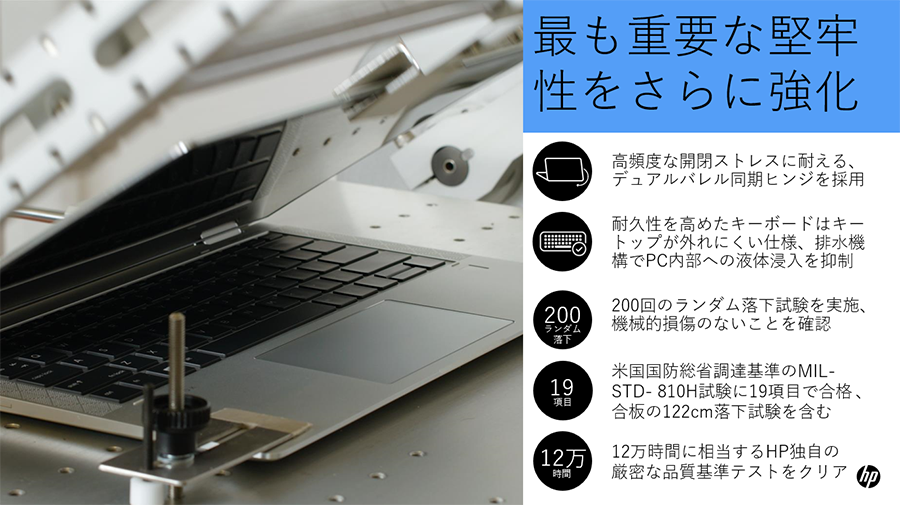

ファーストGIGAの際、各教育委員会や各学校で一番の悩みだったのがデバイスの故障だ。「故障率が高いと、その修理費用で各自治体の財政を圧迫してしまうという事例も数多くありました」と松本氏。そこで今回発表されたセカンドGIGA用端末には、多くの改善点があるのだという。

クリックして拡大表示

「教室で実際に使っていると、児童・生徒さんが机から落としてしまうようなこともあります。また、ヒンジの部分に無理な力を加えたりするようなこともあります。そのような時でも、HP の製品は十分に耐えるだけの強度を持って設計されています」と語る松本氏。雑な扱いをすると抜けやすいキートップに関しても、爪を付けて簡単には抜けないような改善がなされているのだという。

クリックして拡大表示

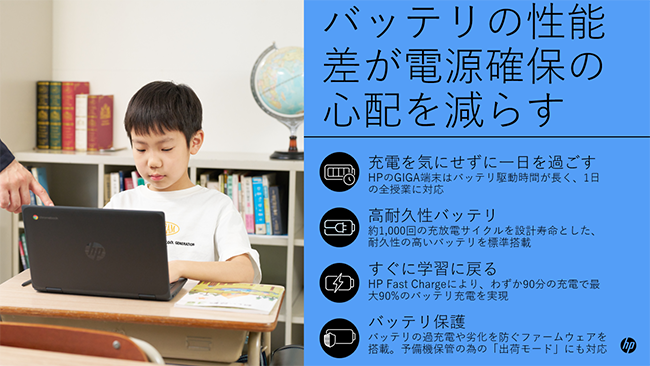

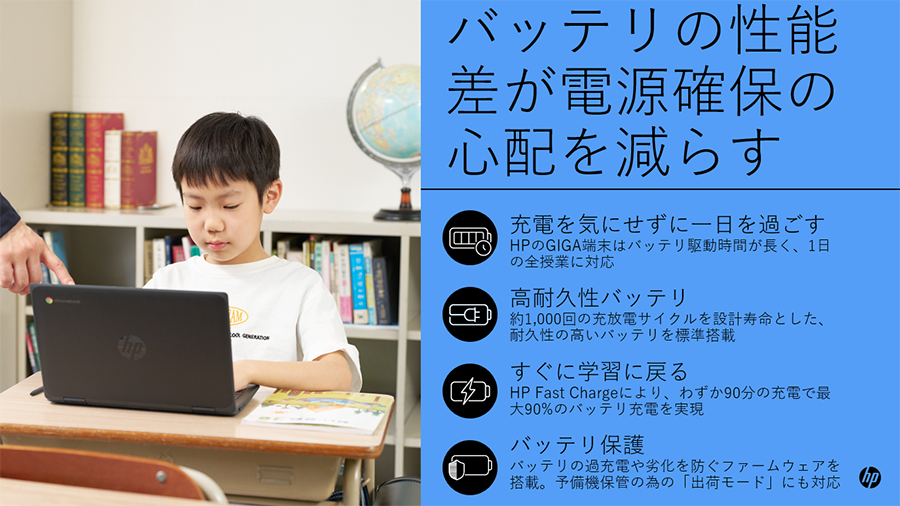

「また、バッテリーについては、高耐久性バッテリーとなっていて、1000回の充放電を繰り返してもヘタらないものになっています。ファーストGIGAのときに、ライバルメーカーさんにも驚かれたものです」と松本氏。USBポート類なども頑丈に作られており、「より堅牢に」というテーマを見事に体現している製品といえる。

クリックして拡大表示

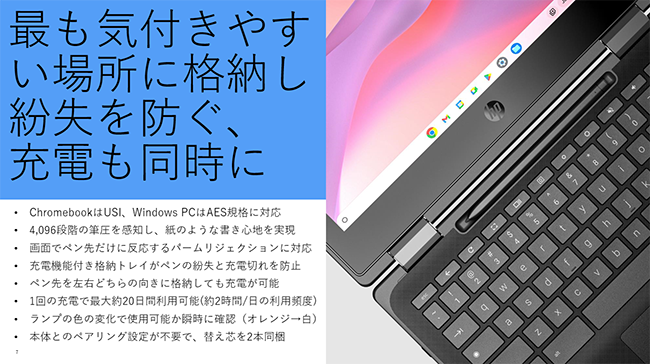

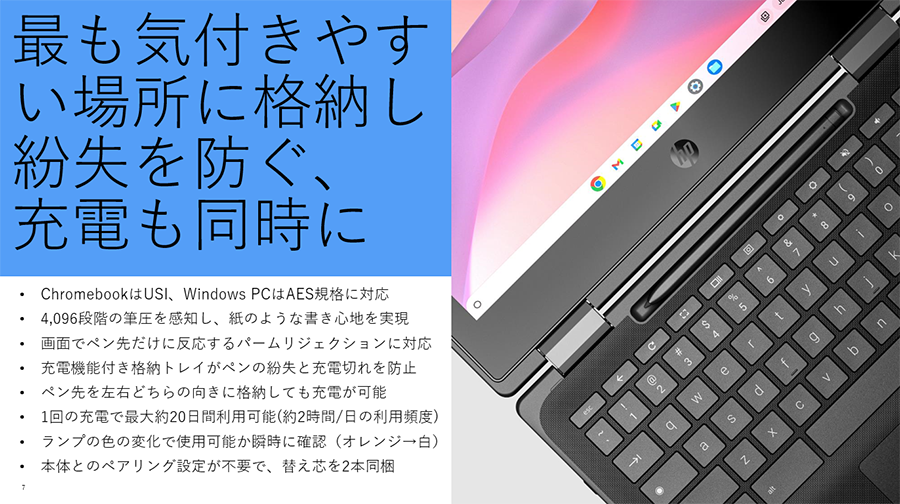

今回のセカンドGIGA端末の要件に加えられたのは、ディスプレイから直接入力するデバイスである「ペン」だ。「ペンの使い勝手にはこだわっていて、純正ペンではまるで紙のようにサラサラと書くことができます。またペンはなくしやすいものでもあるので、キーボード上部にマグネット付きの収納トレイを用意しました」と松本氏は解説する。

クリックして拡大表示

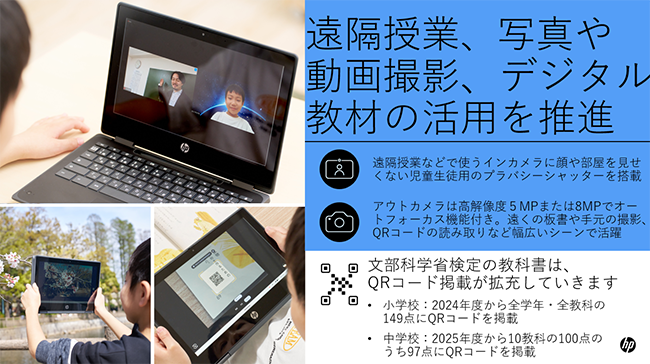

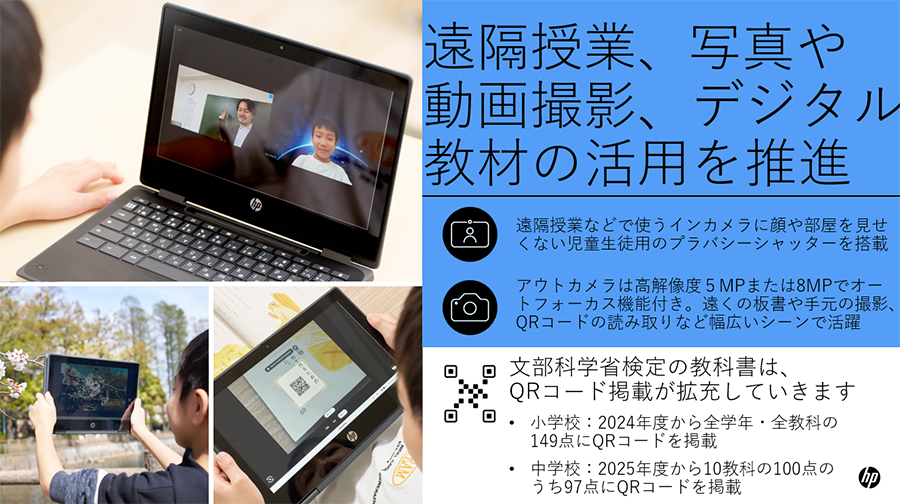

また、搭載されているカメラについても変更がなされている。「教科書にQRコードがついているものが非常に増えてきましたので、カメラの性能も向上しています。特に今回の新製品では、オートフォーカスにも対応しました。ファーストGIGAのときの製品ではオートフォーカスではありませんでしたが、これによって電子教科書も使いやすくなっています」と松本氏。さらにインカメラに関しては物理シャッターが搭載されており、プライバシーを気にする児童生徒にとって安心を与える設計となっているのも特長だ。このあたりの仕様は「より活用しやすく」のテーマに沿ったものといえる。

クリックして拡大表示

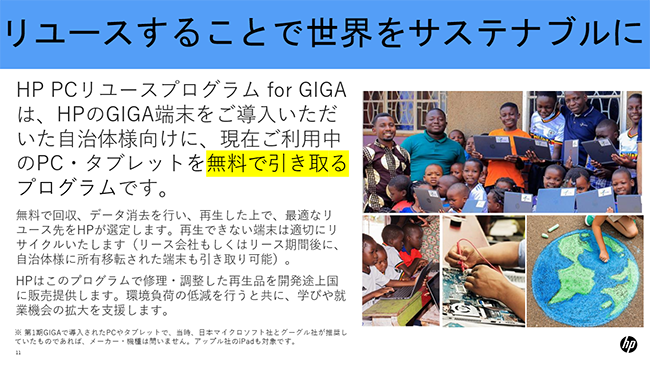

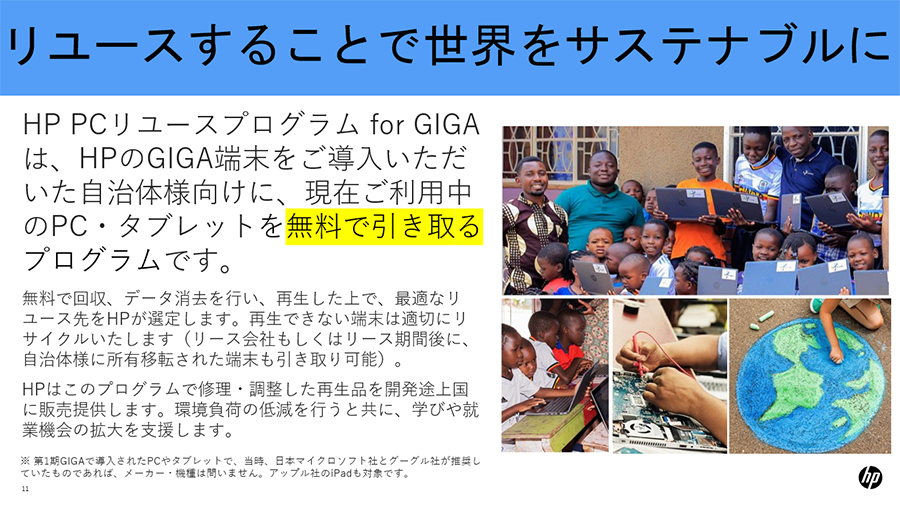

「3つ目のキーワードが『サステナブル』ですが、これが非常に重要なものだと考えています。ファーストGIGAのときに、1,000万台強のGIGA端末が日本中で利用されました。これから、これらをどうやって廃棄するのか、その費用をどうするのかということが大きな問題になってきます」と松本氏。

HPではこの課題に対して HP PC リユースプログラムを用意している。「HPではこの問題に取り組むために、無償での引き取りとリユースを徹底しています。例えば学校のどこかにPCを集めておいていただければ、HPが無償で引き取りに伺います。もちろん、引き取り費用や廃棄費用は発生しません。これらは原則としてリユースに廻され、HPのセキュアな基準でデータ消去なども行います。完全に再整備したあとで、アフリカなどをはじめ、世界中の子どもたちにリユース製品を使ってもらうプログラムに活用されます。環境負荷の低減はもちろんですが、自治体の予算の有効活用などを含めて、PCを無駄にせずリユースできるサステナブルな取り組みとなっています」と松本氏は説明する。

クリックして拡大表示

最後に今回の目玉ともいうべき、LTE回線が容量無制限で5年間使い放題となる「HP eSIM Connect」についても紹介された。「ファーストGIGAのときの実際の運用で、各方面からの声としていただいたのが、やはりWi-Fiネットワーク環境についての問題点です。学校内でのWi-Fiネットワーク環境はもちろんですが、自宅に持ち帰ったり校外学習であったりという場面で、この通信環境が非常に問題になることがありました。児童・生徒さんのご自宅の通信環境もさまざまですし、すべての家庭で用意できるとも限りません」と背景を語る松本氏。

「そこで応用パッケージでは5年間のLTE使い放題を付与することで、子どもたちの学びの継続性を確保できるようにしました。災害時やパンデミックなどに対応する点でも、有効にご活用いただけると思います。通信速度についても、一般的な環境では下り120Mbps程度は出るようになっています」と松本氏は検証結果も披露した。

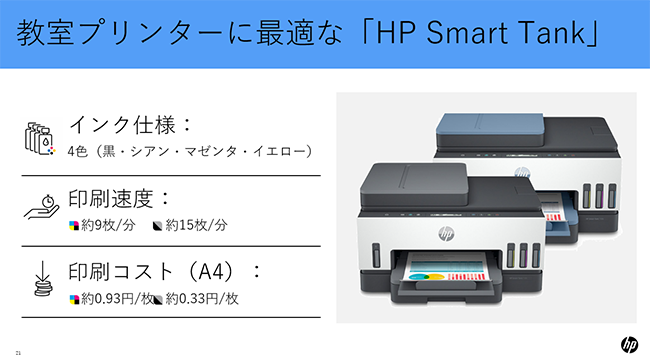

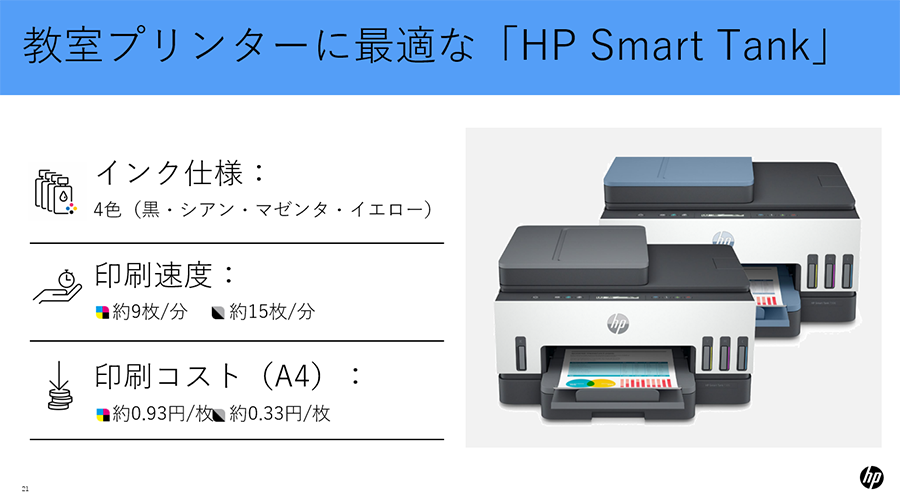

授業に幅を与える教室プリンター

続いて紹介されたのは HP が提案する「教室プリンター」だ。「いま、子どもたちの学びのなかで、GIGAスクールでも見たり調べたりということをいろいろやっています。ここでは、やはりインプットとアウトプットを行ったり来たりするということが、とても大切になってくるかと思います。ここで大切なのは、職員室に大きなレーザープリンターを置くのではなく、各教室に1台ずつプリンターを配置するということです。これによって、子どもたちの学びのなかでのアウトプットなどが、とてもやりやすくなります」と提案理由を解説する沼田氏。

クリックして拡大表示

教室プリンターとして提案された製品は「HP Smart Tank」で、その名称のとおり、ボトルに入ったインクを補充する形で運用されるモデルとなる。「ボトルでインク補充ができるので、ランニングコストの低減につながります。これによって気兼ねなくどんどん出力して、学びに使っていくことができます。もちろんインクはボトルタイプですので、教室ごとに置く必要はありません。職員室にまとめておいて、必要になった教室から取りに来て使っていけば、トータルコストも節約することができます」と沼田氏。もちろん、スキャナー機能も搭載されており、スキャンしたデータはクラウドに直接保存することもできるため、データ共有もしやすいモデルとなっている。

クリックして拡大表示

「Chromebook との親和性も特徴に挙げられますが、簡単に印刷できますので、本当に複雑な設定なしに教室にポンと置けば児童・生徒がすぐに使えるようになります。先生もいちいち職員室に行って印刷する必要もなくなるので、時間や手間の軽減にもつながります。サイズ的にも、電子黒板の下にぴったり収まるようになっています。印刷コストも大切なところですが、HP の通常のインクカートリッジの場合と比較しても、カラー印刷でもかなり割安なランニングコストになっています」と沼田氏は最後にアピールした。

クリックして拡大表示

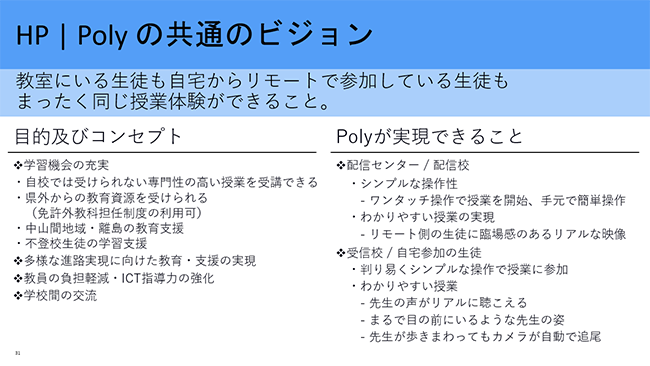

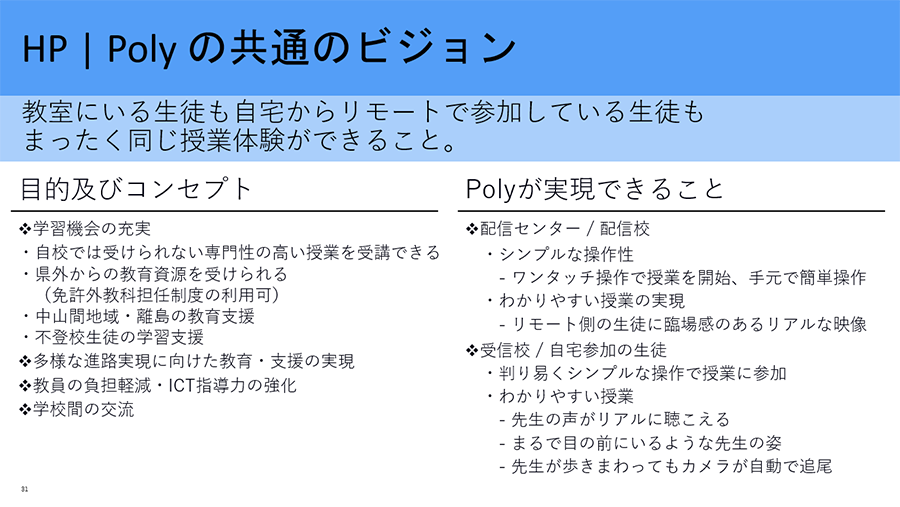

リモート授業をテクノロジーでサポート

Poly からは木田氏のセッションでも触れられたリモート授業に最適なWeb会議ソリューションが紹介された。「現在、不登校の児童・生徒さんも非常に増えているということを聞いております。そのために、最近では不登校の児童・生徒さんをどのように学校に呼び戻すのか、あるいは授業に参加してもらうのか、ということも大きな課題になっているようです。そのような課題に対して HP Poly として、どのようなご支援・サポートができるのかということについてご紹介したいと思います」冒頭で語る高木氏。

クリックして拡大表示

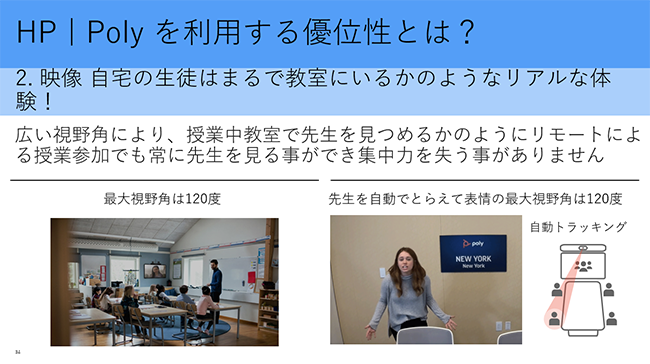

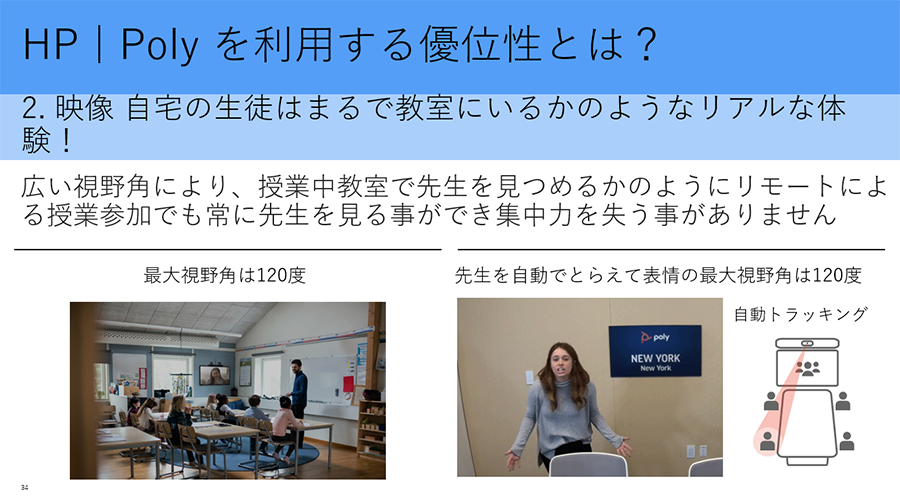

リモート授業については大きく、「時間通りに授業が始められない」「自宅の生徒の声がよく聞こえない」「自宅の生徒が先生の表情を見られない」という3つの課題があるのだというこれに対し、Poly は「音声」と「映像」のテクノロジーで解決する。

クリックして拡大表示

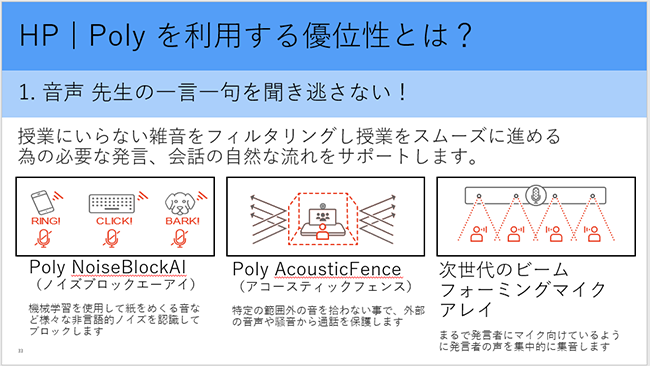

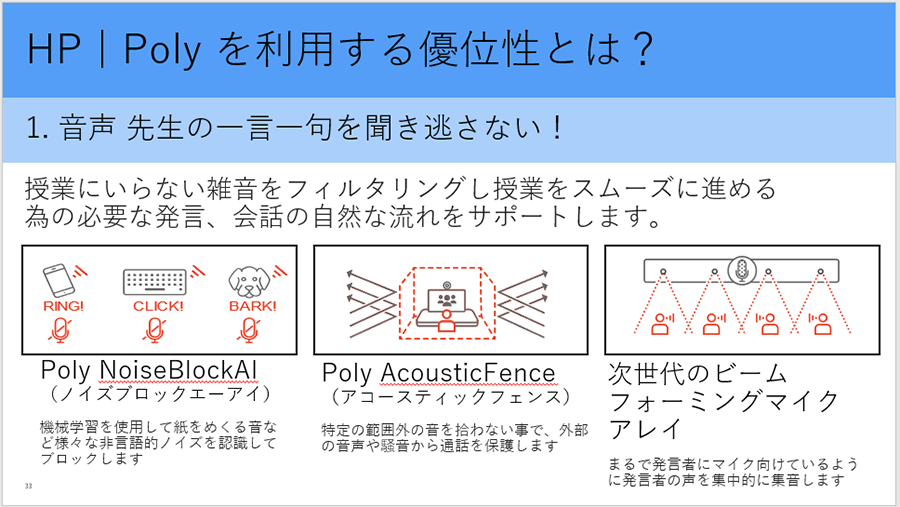

音声のテクノロジーに関して、高木氏は「Poly は数十年に渡る音声テクノロジーの経験、実績をもっております。例えば『Poly Studio』という製品では、紙の教科書をめくる音や机を叩く音など、余分な音声を除去してくれます。『Poly NoiseBlockAI 』や『Poly Acoustic Fence』テクノロジーといった機能で、授業に不必要な音声を自動的に除去するため、オープンスペースで授業しているようなシーンで、関係ない児童・生徒の声が遠くであったとしても入りません」と解説する。

クリックして拡大表示

同氏は続けて「『Poly Studio』では最大視野角が120度もあるので、臨場感のある教室の様子を体験することができます。さらにカメラが自動追尾してくれるため、先生が動き回っても追いかけてくれるので、教室内で先生を見ているような感覚でリモート授業を受けることができます。また、発言者を追いかけることもできるため、発表などで話者が切り替わっていっても、リアルな映像を見ることができます。その際、カメラが自動的に判断してくれるため先生方の負担もありません』と説明。これらのテクノロジーにより、従来の課題を解決できることを示した。

クリックして拡大表示

さらに、自宅からリモート接続する場合、ヘッドセットも大切になってくるが、Poly はこの分野においてパイオニア的な存在でもある。「Poly のヘッドセットは、右利き・左利きいずれの場合でも使いやすいように、マイクブームを左右どちらでも利用できるようになっています。また、人間工学に基づいたデザインになっているので、もしリモート授業を1日中受け続けた場合でも、耳が痛くならないような工夫がされています。もちろん、Google Meet 、Microsoft Teams 、Zoom 、といった主要なWeb会議ツールの認定も受けていますので、安心してお使いいただけると思います」と高木氏は語った。

クリックして拡大表示

「Poly ではサポート体制にも注目しておりますので、保証はもちろんのこと、万が一故障があった際には、デバイスメーカーで唯一、エンジニアが電話を受ける態勢を取っています。専門性のあるサポートが可能なので、迅速な復旧が期待でき、ご購入後も安心してお使いいただけます。本日はご紹介した製品などもすべてご用意してありますので、ぜひご体験ください」と最後に高木氏は集まった聴衆に挨拶をした。

セカンドGIGAへ向けて、万全のポートフォリオを用意した HP。会場を埋め尽くした聴衆が示すように、注目度の高いセッションとなった。

ChromeOS 、Google Workspace、Chromebook、Google Meet は Google LLC の商標です。

※コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。