HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

2024.06.18

奈良県はファーストGIGAの共同調達事業でなぜ Chromebook 導入率97%になったのか?

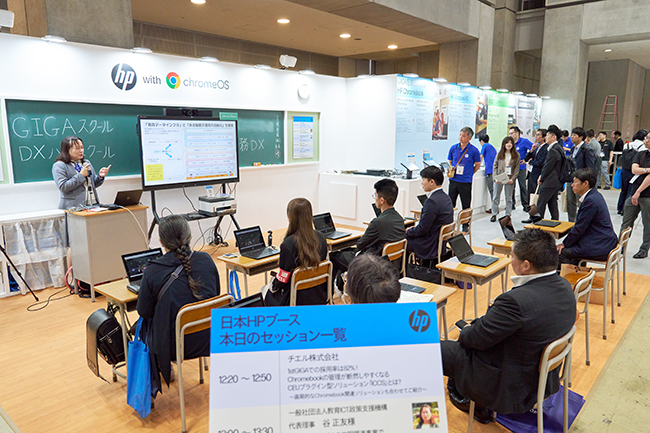

EDIX東京2024

2024年5月8~10日の3日間に渡り、東京ビッグサイトで開催された、日本最大の教育総合展「EDIX東京2024」。セカンドGIGA を控える中、各ベンダーが最新のGIGA端末や教育向けのソリューションなどを持ち寄り、一斉に情報発信をする日本最先端のイベントとなる。日本 HP もこれに参加、注目の製品やソリューションを発表し、会場を訪れた関係者に注目されていた。今回はHPブースで開催された5つのセッションのうち、一般社団法人教育ICT政策支援機構 代表理事 谷 正友氏による講演の模様をお伝えしよう。

一般社団法人教育ICT政策支援機構 代表理事

谷 正友氏

奈良県はなぜ共同調達に成功したのか

冒頭、奈良県では2020年に開始されたファーストGIGAのときにすでに複線型授業が開始できていたことについて触れ、「先生が示す課題に対して、ある子は端末で検索しているし、ある子は辞書で調べているし、ある子は友達と会話したりしています。それが無秩序になっているわけではなくて、普通に授業として成立しています。文科省もネットワークの統合や端末のひとり1台化などを提唱してきていますが、それは実際に可能だということです。『そんなことできるわけない』という人もいるのですが、すでに実践で可能ということが証明されているということです」と谷氏は語る。

クリックして拡大表示

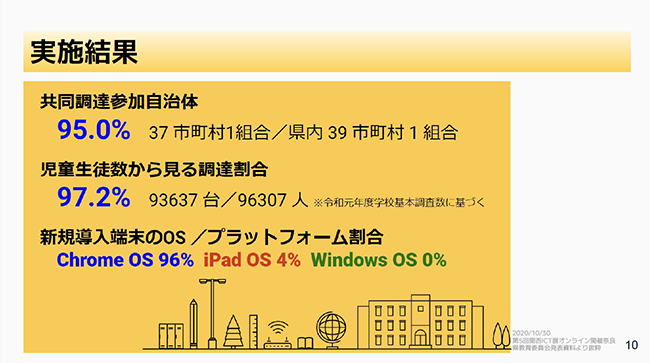

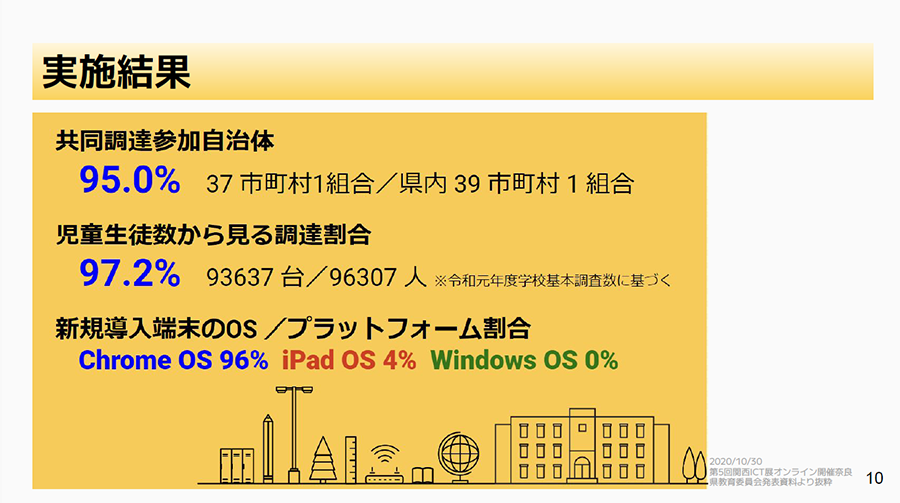

そして、本日のテーマである、奈良県でのファーストGIGAの際、県内の39市町村と1つの組合、すなわち40の意思決定機関で共同調達を実施した経緯の説明に入った。「実際には37市町村と1組合が参加したので、95%という結果になります。全体の児童生徒数で言うと母数が96,000人あまりいたので、そのうちの93,000台程度を共同調達したことになります。一部では iPad を選択したところもありましたが、大半のところは ChromeOS を選択したので、96%が ChromeOS ということになっています」と詳細を述べた。

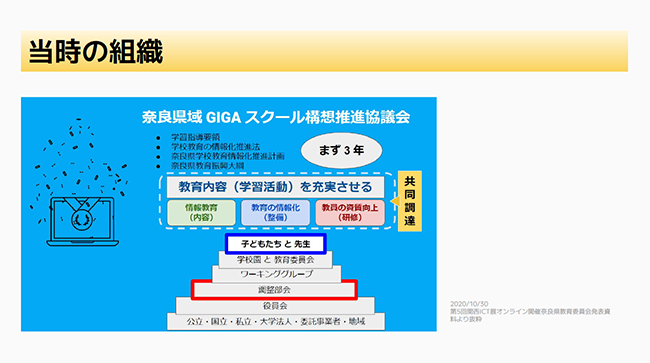

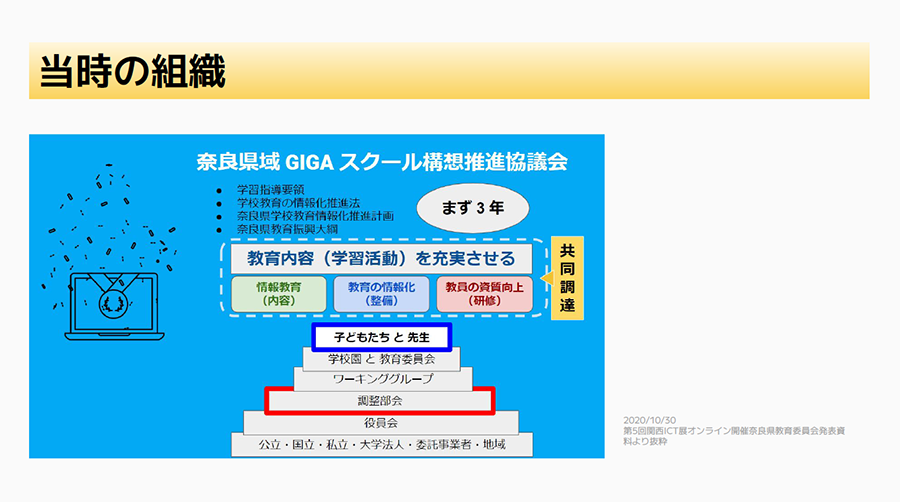

当時、奈良県ではどんな取り組みをしたのだろう。「まずは任意団体である、『奈良県域GIGAスクール構想推進協議会』という会議体を作りました。そして各市町村のICT担当者に、委員になってもらいました。そこで最初に合意したのが、教育内容を充実させるという指針でした」と谷氏。全体が合意できることから確認しながら、会議体を運営していくことになったのだという。

クリックして拡大表示

とはいえ、40もの意思決定機関が関わることになると、通常は簡単にはまとまらない。「ですので、とにかくまとまることから決めていくことにしました。奈良県といっても、都市部もあれば山間地域もあり、学校の大小もさまざまです。しかし、住んでいる地域や家庭環境に関わりなく、みんなに同じでしかも新しくて質の高い環境を整える、ということには全員合意してくれます」と谷氏。

次に、子どもたちが自分で学べる環境を作ろう、という点で合意を形成。「特別なことをするわけではなく、打ち上げ花火のようなモデル校を作るようなことでもありません。教育委員会として、最初に合意したような内容を着実に実行できるように環境を整えていきましょうということになりました」と谷氏は語る。

クリックして拡大表示

その際出てきたのが、クラウドを前提にするという指針だったのだという。「子どもが自由に学べる環境は大切ですが、そのためには学校側でも適切な管理をしなければなりません。また重要なこととして、『ひとり1台ではなく、ひとり1アカウントのマルチデバイス』ということを当時から言っていました」と谷氏は言葉を続ける。

クリックして拡大表示

合意によるあるべき姿が最大の選択理由

結果的に奈良県では先に述べたようにほとんどの意思決定機関が Chromebook を選択した。「ときどき、『県が旗を振って市町村に“ Chromebook にしなさい”といったのでしょ?』という人がいます。ところが実際には、県はそんなことは一言も言っていません。みんなが合意した内容やあるべき姿ということを基準に考えた結果、どのデバイスを選ぶと自分たちが求める姿を実現しやすいか、ということを基本に選定するということになったのです」と谷氏は強調する。

実際に選定時には、iPadOS と ChromeOS 、そして Windows OS の3者を比較する表なども作りながら、じっくり検討したのだという。その結果も踏まえ、クラウドをベースに考えたときに、運用管理も大変になるのでそれがやりやすいのはなにか、などを真剣に考えた結果が、ファーストGIGAのときの選定に繋がったというわけだ。

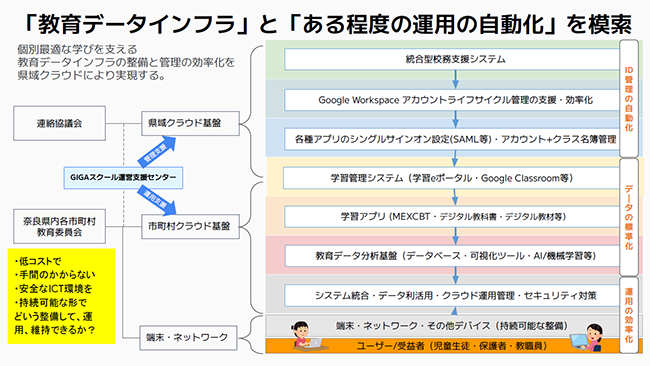

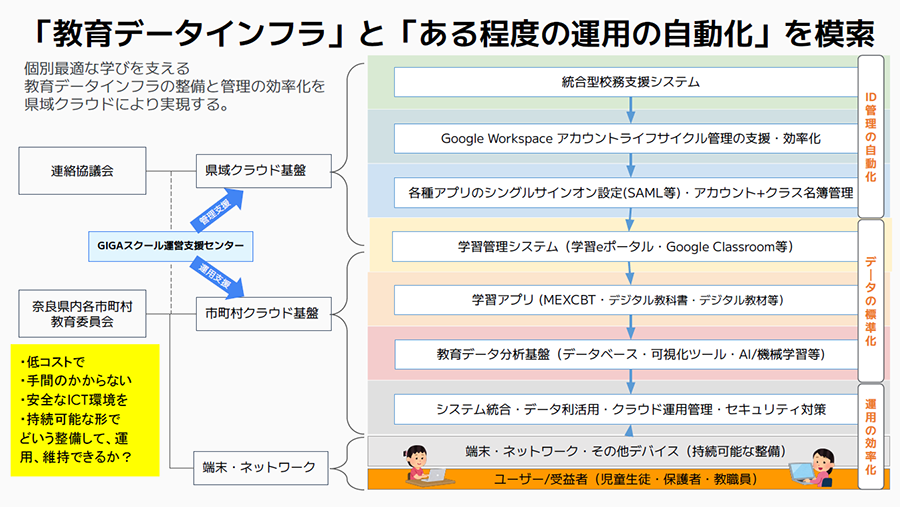

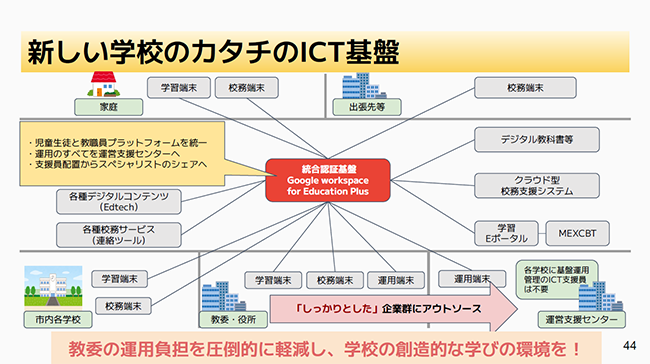

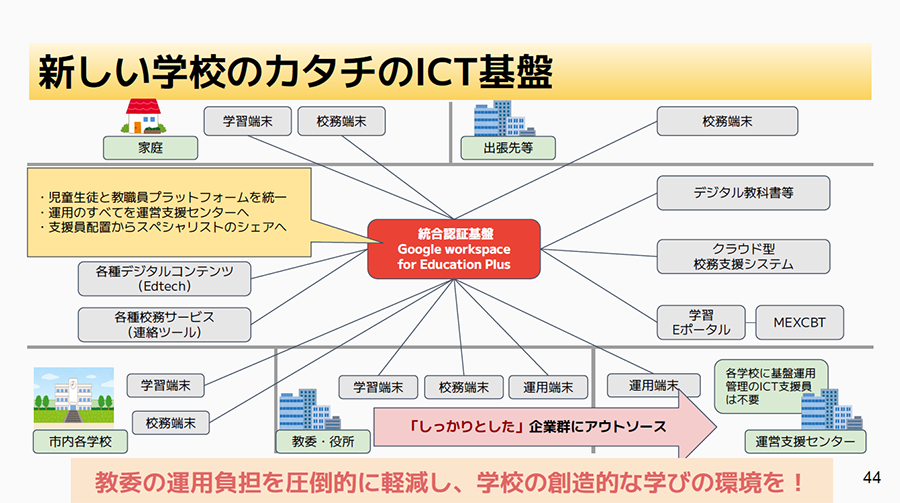

この選定を経てなにができるようになったかといえば、運用支援も含めて国の補助事業などを上手に使っていけるようになったのだという。「こうした補助金を使いながら、Google Workspace やクラウドサービス自体を一括して業務運用、委託、アウトソースできるようになりました」と谷氏。

クリックして拡大表示

例えば、奈良県は奈良市だけで奈良県全体の4分の1から3分の1ぐらいの人口を占めている。奈良市の規模であっても確保しにくいスペシャリストを、奈良県全体の規模で見た場合にきちんと確保しながら、全体の運用支援を行うようにしてきたのだ。

「コロナ禍という事情も重なったというのもありますが、現地に支援員を派遣するだけが支援のあり方ではないということになりました。オンラインベース、クラウドベースで新しい支援モデルを作り、それをきちんと運用して廻していく、というのが奈良県でのファーストGIGAでの状況ということになります」と谷氏は説明する。

クリックして拡大表示

セカンドGIGAではどうなる?

奈良県では、セカンドGIGA基本合意というものを出していて、内容についてはファーストGIGAのときとほとんど変わっていない。「1つ目は『子どもが自分で学べるようにすること』があくまでも中心になります。2つ目は少し前と変わっていますが、『学びのデータを自分だけにとどめずにシェアする』というものです。これについては、データの取扱いとコントロールについて、ちゃんと整理して向き合うという考え方になります。3つ目は前と変わりませんが、『特別なことはしない』というものです。実際にはこれがいちばん難しいのですが、こういうところを基本合意としています」と谷氏は解説する。

クリックして拡大表示

また、セカンドGIGAのコンセプトについても、ファーストGIGAのときとそれほど変化はないのだという。「大きな違いといえば、ゼロトラストを全面に打ち出しているということがあります。さらにクラウドの活用ということについても、徹底していこうと考えています」と谷氏は語る。

クリックして拡大表示

「自分の経験と台数からも、児童生徒の端末については、Chromebook 一択というのが実感でした。結果的に先生方の端末も Chromebook で揃えることになりましたが、当時は予算の問題もあってそうせざるを得ないという感覚でした。ところが実際に運用を始めてみれば、想像以上の利便性がありました」と谷氏は振り返る。

そして、子どもの端末だけを考えるのではなく、全体最適を考えるということが重要だと強調する。「個別最適を追求すると、大事なことを見失ってしまいます。ICTは仕事を楽にすることや、いままでできなかったことをできるようにするためにこそ使われるべきものです。皆さんもいろいろとお悩みかとは思いますが、何をやりたいのか、どんな形でやりたいのか問うことを意識しながら、次の世界をみんなで生み出していけたらよいのではないかと思います」と谷氏は最後に語り、セッションを締めくくった。

実際にはさらに詳細な内容が語られたが、誌面の都合で概要のみのご紹介とさせていただく。もっと詳しく知りたいという方はHPにぜひご相談いただきたい。

ChromeOS 、Google Workspace 、Chromebook は Google LLC の商標です。

※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。