用語集

-

CDP

2000年に英国で設立され、環境分野に対して国際的に取り組む非営利団体(NGO)。気候変動、水資源の保護、森林保護に対する企業の取り組みを評価して、投資家向けに情報を開示している。調査対象は、世界中の9600社以上の企業で、TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure/気候関連財務情報開示タスクフォース)が推奨する開示項目に沿った評価を実施。投資家から高く評価され、ESG投資で最も参照されるデータ。

-

CSR(Corporate Social Responsibility)

企業の社会的責任。企業が組織活動を行うにあたって担う社会的責任・貢献のこと。事業活動を通して、環境や社会にプラスの影響を与えるために適切な意思決定を行うこと。

-

ENERGY STAR®

国際的な省エネルギー認定制度で、米国EPA(環境保護庁)により、製品の消費電力など基準が設定されている。厳しい基準をクリアし、電力コストの削減や温室効果ガスの排出削減に貢献する製品を認定、ENERGY STARロゴの使用が認められている。日本では国際エネルギースタープログラムとして知られる。

-

EPEAT

環境に配慮したIT製品の販売を促進するためにアメリカで設けられた、製品が環境に与える影響を評価するためのシステム。世界40か国で、PCやプリンタなどの調達基準として採用されて、米国の連邦政府機関は、使用するコンピュータ機器の95%をEPEAT認証済み製品にすることが義務付けられている。製品の環境性能によって、ゴールド・シルバー・ブロンズに格付けされる。評価の基準は、原材料に使用される資源の節約、省エネルギー設計、有害物質量、製品の梱包、リサイクルなど、企業全体の環境への取り組みが審査される。

-

ESG

【 E 】 Environment – 環境

【 S 】 Social – 社会

【 G 】 Governance – 企業統治

を表すもの。SDGsが「目標」であるのに対し、ESGはその目標を達成するために企業が取り組む「手段」。企業が長期的に成長する上で重視すべき3つの要素として、企業評価の判断軸とする「ESG投資」が注目されている。 -

EU RoHS指令

EU(欧州連合)に加盟する国で流通する電気・電子機器において、特定有害物質の使用を制限する法令。2006年7月1日に6物質の制限が施行され、2019年7月22日からは計10物質を制限している。

-

J-MOSS

日本版RoHS。国内で流通するパソコンなど7品目の電気・電子機器において6物質(旧RoHS指令と同じ)のどれかが基準値を超えて含有される場合、含有マークと含有状況の表示を必須とする法令。

-

PCグリーンラべル

パソコンの設計、製造からリユース・リサイクルに至るまで、環境に対する包括的な取り組みを網羅した環境ラベル。適合製品は三ツ星によって格付けされる。

-

PRI

責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)

投資に対する原則として、国連が2006年に提唱。投資家が企業の分析・評価や意思決定を行う上で、財務指標に表れにくいESG要素を考慮すべきだとするガイドライン。 -

SDGs

Sustainable Development Goalsの略。国連の持続可能な開発のための国際目標であり、17のグローバル目標と169のターゲット(達成基準)からなる。貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できることを目指す。2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年~2030年の間で達成するために掲げられた目標。

-

エコラベル

エコラベルは、特定の製品やサービスのカテゴリーにおいて、全体的に環境に配慮した製品やサービスであることを証明するものです。ENERGY STAR®、ブルーエンジェル、EPEAT、グリーンラベル、ISO 14001などがある。

-

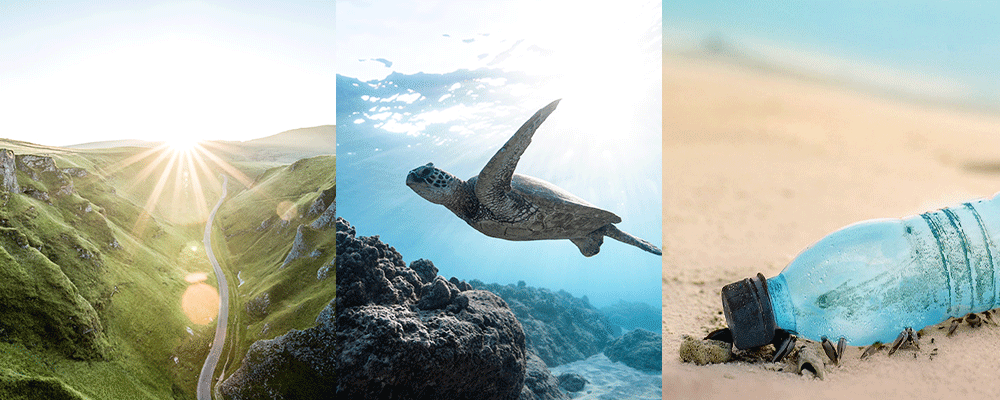

オーシャンバウンドプラスチック

海岸や海沿いの地域で、海に流入する前に回収されたプラスチックごみ。HPは、世界初のオーシャンバウンドプラスチックを使用したノートPC、ディスプレイ、モバイルワークステーション、エンタープライズ向けChromebookを発売。HPはハイチで使用済ペットボトルの回収を実施しており、既に6000万本以上(2020年5月時点)のオーシャンバウンドプラスチックをリサイクルしてきた。

-

温室効果ガス

二酸化炭素(CO2)、メタン、一酸化二窒素、フロンガス二など、人間の社会活動によって増加し、地表近くに熱をとどまらせ、気候変動の主要因とされている。最も温暖化への影響力が大きいCO2の削減が一番の課題となっている。

-

カーボンフットプリント

商品やサービスなどの温室効果ガスの排出量を表す指標。製品の原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの量をCO2に換算して表示したもの。

-

グリーン購入法

国等の機関にグリーン購入を義務づけ、地方公共団体、事業者、国民もグリーン購入に努めることを定めた法律。製品ごとの環境基準を定めており、これを満たした製品は適合を宣言できる。

-

コーポレートガバナンス

企業経営において公正な判断・運営がなされるよう、監視・監督する仕組み。株主やステークホルダーに配慮した健全な企業経営がされているかを管理する枠組み。

-

サステナビリティ

将来にわたって、自然環境や社会を持続的に成長・発展させる考え方。そのために、環境課題や社会的責任に即した長期的に貢献できる企業活動や取り組みが加速している。

-

省エネ法トップランナー基準

パソコンなど機械器具について、省エネ型の製品を製造するよう基準値を設け、目標年度までにクリアすることを定めた法令。2019年に新基準および次回の目標年度(2022年度)が定められた。

-

脱炭素社会

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量「実質ゼロ」を目指す社会。カーボンニュートラル=脱炭素。

日本は、年間で12億トンを超える温室効果ガスを排出しており、2050年までに、これを実質ゼロにする必要があると環境省が宣言。